智能制造在美國、德國、日本有啥不同?

在西方國家有這樣一句話:To live well, a nation must produce well,說明制造業是一個國家綜合國力最重要的體現。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201708/362688.htm在經歷了互聯網泡沫和經濟危機后,世界各國,尤其是發達國家開始重新意識到制造業的重要性,也在重新審視自己競爭力的優劣勢。

第四次工業革命的到來為各個國家提供了發展和轉型的機遇,也面臨競爭力格局變化的挑戰,智能制造成為各國競爭的新戰場。各國圍繞制造業,都提出了相應的戰略——美國的“國家制造創新網絡”、德國的“工業4.0”,日本的“工業價值鏈”,當然還有中國的“中國制造2025”。那么,這些戰略之間有何差異呢?而形成這些差異的根本原因又是什么?

1、對知識的理解、積累和傳承方式的差異決定了制造哲學和文化

對制造業而言,簡單地來講即是“發現問題(比如質量缺陷、精度缺失、設備故障、成本較高、效率低下等)、了解問題,在此過程中獲取信息,并將其抽象化為知識,再利用知識去認識、解決和避免問題的過程。”

了解和解決問題的手段和方法決定了所獲得知識的形式,而將知識抽象化加以運用的過程和形式則決定了知識傳承的形式。這個過程可以通過“人來完成”、“數據來完成”或是“系統來完成”,這也是決定一個國家制造哲學的最根本原因。

日本

“通過組織文化和人的訓練不斷改善,在知識承載上非常依賴人”

日本獨特的克忍、服從和集體觀念文化也深深地影響了日本的制造文化,其最主要的特征就是通過組織的不斷優化、文化建設和人的訓練來解決生產系統中的問題。這一點相信國內許多制造企業都感同身受,因為大家在接受精益培訓的時候被反復強調的3個方面就是“公司文化”、“三級組織”和“人才訓練”。最典型的體現就是日本在20世紀70年代提出的以“全生產系統維護(TPM)”為核心的生產管理體系。其核心思想可以用“三全”來概括:全效率、全系統和全員參與。實現方式主要包括在3個方面的改善:提高工作技能、改進團隊精神和改善工作環境,以致在20世紀90年代以后日本選擇“精益制造(Lean Manufacturing)”作為其轉型方向,而非“6-sigma質量管理體系”。

日本企業在人才的培養方面也是不遺余力的,尤其是“雇員終身制”文化,將雇員與企業的命運緊密聯系在一起,使得人的經驗和知識能夠在企業內部積累、運用和傳承。

日本企業解決問題的方式通常是:發生問題→人員迅速到現場、確認現物、探究現實(三現),并解決問題→分析問題產生的原因,通過改善來避免問題。最終的知識落在了人的身上,人的技能提升之后,解決和避免問題的能力也就上升了。

因此對于日本企業而言,員工是最重要的價值,對人的信任遠勝于對設備、數據和系統的信任,所有的自動化或是信息化建設也都是圍繞著幫助人去工作為目的,所以日本企業從來不會談機器換人或是無人工廠。如果中國想要學習工匠精神,那么最應該借鑒的是日本孕育工匠的組織文化和制度。但是這樣的文化在近幾年遇到了一個十分巨大的挑戰,就是日本的老齡化和制造業年輕一代大量短缺的問題,使得沒有人能夠去傳承這些知識。

日本也意識到了自己在數據和信息系統方面的缺失,開始在這些方面發力。這一點在日本的“工業價值鏈產業聯盟”的構架和目標上能夠清晰地看到。該聯盟提出的19條工作項目中有7條與大數據直接相關。可以說日本的轉型戰略是應對其人口結構問題和社會矛盾的無奈之舉,核心是要解決替代人的知識獲取和傳承方式。

但日本在轉型過程中同樣面臨著許多挑戰:首先是數據積累的缺失,使得知識和經驗從人轉移到信息化體系和制造系統的過程中缺少了依據和判斷標準。其次是日本工業企業保守的文化、造成軟件和IT技術人才的缺失,正如日本經產省公布的《2015年制造白皮書》中所表達的憂慮:“相對于在德國和美國正在加快的制造業變革,現在日本企業表現出重視軟件的姿態。”

德國

“通過設備和生產系統的不斷升級,將知識固化在設備上”

德國的先進設備和自動化的生產線是舉世聞名的,可以說在裝備制造業的實力上有著傲視群雄的資格。同時德國人嚴謹的風格,以及其獨特的“學徒制”高等教育模式,使得德國制造業的風格非常務實,理論研究與工業應用的結合也最緊密。然而德國也很早就面臨勞動力短缺的間題,在2015年各國競爭力指數的報告中,勞動力是德國唯一弱于創新驅動型國家平均水平的一項。因此,德國不得不通過研發更先進的裝備和高度集成自動的生產線來彌補這個不足。

德國的制造業解決問題的邏輯是:發生問題→人(或裝備)解決問題→將解決問題的知識和流程固化到裝備和生產線中→對相似問題自動解決或避免。

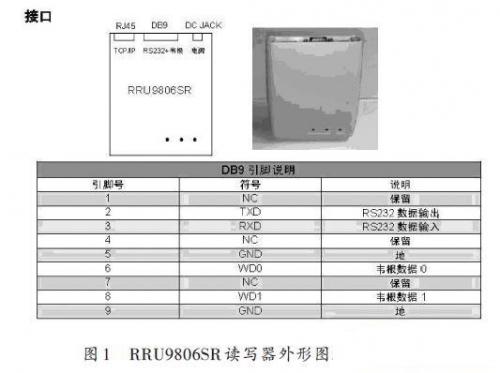

舉個比較直觀的例子來比較日本和德國解決問題方式的不同:如果生產線上經常發生物料分揀出錯的現象,那么日本的解決方式很有可能是改善物料辨識度(顏色等)、員工訓練,以及設置復查制度。而德國則很可能會設計一個射頻識別(RFID)掃碼自動分揀系統,或是利用圖像識別+機械手臂自動進行分揀。

又比如,德國很早就將誤差補償、刀具壽命預測、多軸同步性算法、主軸震頻補償等解決方式以功能包的形式固化到了機床中,因此即便是對制造工藝和操作并不熟練的工人也能夠生產出可靠的產品。也正是這個原因成就了德國世界第一的裝備制造業大國地位。

除了在生產現場追求問題的自動解決之外,在企業的管理和經營方面也能夠看到其盡力減少人為影響因素的努力。比如最好的ERP、MES、APS等軟件供應商都來自德國,大量的信息錄入和計劃的生成及追溯通過軟件自動完成,盡量減少人為因素帶來的不確定性。

評論