走在傳感技術(shù)研究前沿的“弄潮兒”

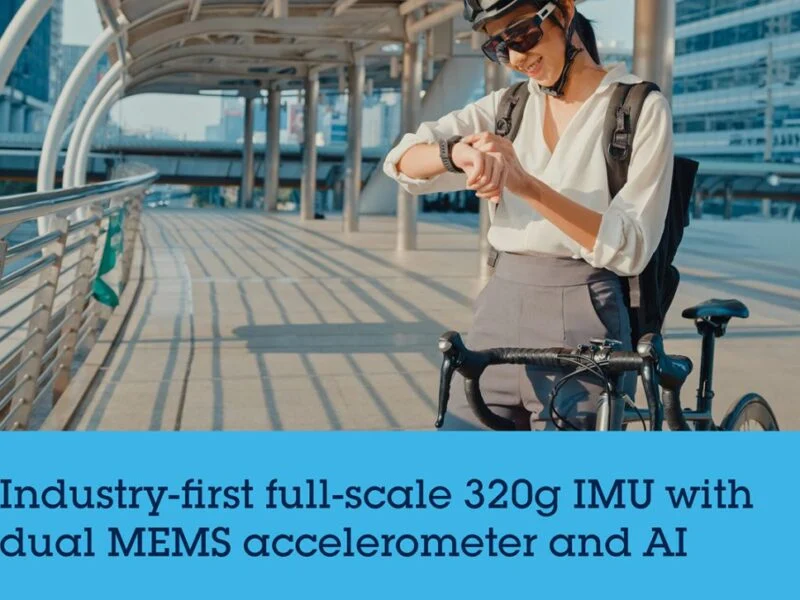

隨著新科技浪潮的興起,世界已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入到信息化時(shí)代,IT技術(shù)、生命科學(xué)和納米材料學(xué)作為三大支柱型科技,引領(lǐng)了未來(lái)發(fā)展的主要方向。在科技發(fā)展的進(jìn)程中,對(duì)于信息的掌握和利用必然被放在首位,傳感器是在此過(guò)程中獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。傳感器技術(shù)是推動(dòng)機(jī)器人和其他工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)步的重要基礎(chǔ),其中,慣性傳感器提供的運(yùn)動(dòng)信息非常有用,不僅能改善性能,而且能提高可靠性、安全性并降低成本,有可能改善其系統(tǒng)性能或功能的應(yīng)用還包括:平臺(tái)穩(wěn)定、工業(yè)機(jī)械運(yùn)動(dòng)控制、安全/監(jiān)控設(shè)備和工業(yè)車(chē)輛導(dǎo)航等,在國(guó)防軍事、資源勘探與開(kāi)發(fā)、地質(zhì)學(xué)研究等領(lǐng)域均具有巨大應(yīng)用潛力。為此,中國(guó)科學(xué)院電子學(xué)研究所傳感技術(shù)聯(lián)合國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室特聘研究員鄒旭東選擇了微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)及高精度慣性傳感器為研究方向,走上了一條理論研究與應(yīng)用開(kāi)發(fā)并行的道路。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201705/359397.htm英倫古鎮(zhèn)掀起的東方風(fēng)暴

2014年,在英國(guó)劍橋大學(xué)邱吉爾學(xué)院院士(Postdoc By-Fellow)的評(píng)選中,一個(gè)黑頭發(fā)、黃皮膚的中國(guó)面孔出現(xiàn)在來(lái)自世界各國(guó)不同膚色的候選人之中。憑借著在高精度微機(jī)電慣性傳感器方面的出色研究成果,他從近百位候選者中脫穎而出,成為10名入選者中惟一的中國(guó)人。他就是鄒旭東,我國(guó)“青年千人計(jì)劃”入選者,現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院電子學(xué)研究所特聘研究員。

作為譽(yù)滿(mǎn)全球的世界頂級(jí)研究型書(shū)院聯(lián)邦制大學(xué),劍橋大學(xué)是英語(yǔ)世界中第二古老的大學(xué),在建校800多年的歷史中曾涌現(xiàn)出牛頓、達(dá)爾文等一批引領(lǐng)時(shí)代的科學(xué)巨匠,造就了培根、凱恩斯等貢獻(xiàn)突出的文史學(xué)者。學(xué)院制是學(xué)校最為顯著的特色,劍橋大學(xué)現(xiàn)有31個(gè)獨(dú)立自治學(xué)院,三個(gè)女子學(xué)院,兩個(gè)專(zhuān)門(mén)的研究生院。其中,邱吉爾學(xué)院建立于1960年,半個(gè)多世紀(jì)以來(lái),學(xué)院的Fellow中聚集了一大批杰出的自然科學(xué)與工程領(lǐng)域的科研工作者,其中還走出了30多位諾貝爾科學(xué)獎(jiǎng)獲得者。

鄒旭東介紹,為促進(jìn)不同領(lǐng)域研究者相互之間的交流和頭腦風(fēng)暴,學(xué)院為Fellow們提供了諸多便利。在這里有定期舉辦的學(xué)術(shù)沙龍,可以聽(tīng)到不同領(lǐng)域的專(zhuān)家講述各自領(lǐng)域內(nèi)的最新進(jìn)展,他們還會(huì)用最完善的語(yǔ)言闡述最專(zhuān)業(yè)的研究;有免費(fèi)參加的晚宴和酒會(huì)讓大家在緊張的教學(xué)與科研之余,得以在輕松的環(huán)境中暢所欲言,碰撞出思想的火花;還有時(shí)常能夠在學(xué)院里不期而遇的前輩大師,或同行一段路,或共度下午茶時(shí)光,無(wú)論與他們的交流是否涉及具體的學(xué)術(shù)問(wèn)題,但是卻能夠讓人在研究的視野與人生的哲理上獲益良多。他加入到這一群體當(dāng)中,不但研究上遇到的一些困難得以解決,而且收獲了諸多全新的靈感與思路。

“那段經(jīng)歷全方位地促進(jìn)了我的成長(zhǎng)。”鄒旭東如是說(shuō)。他介紹,劍橋大學(xué)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系、制度相對(duì)完善,需要申請(qǐng)專(zhuān)利時(shí),只要把申請(qǐng)文本和創(chuàng)新點(diǎn)寫(xiě)好,就會(huì)有專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)幫助申請(qǐng)。作為研究人員只需要負(fù)責(zé)與技術(shù)相關(guān)的問(wèn)題,其他的事都可以根據(jù)協(xié)議完成。在協(xié)議的框架內(nèi),權(quán)利人是劍橋大學(xué)的產(chǎn)業(yè)化機(jī)構(gòu),發(fā)明人是研究人員,可以通過(guò)投資金額、應(yīng)用方向,通過(guò)不同的授權(quán)方式,體現(xiàn)投資價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值。在收益方面則有固定的比例分成。完善的機(jī)制確保了研究人員可以把更多精力放在技術(shù)研發(fā)上,必要時(shí)候還能根據(jù)市場(chǎng)需求做一些技術(shù)上的調(diào)整,專(zhuān)利授權(quán)也會(huì)跟著調(diào)整。

在這樣一種濃郁的學(xué)術(shù)氛圍、高效的科研機(jī)制下,鄒旭東不僅在高精度微機(jī)電系統(tǒng)加速度傳感器的設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試等方面取得了重大進(jìn)展,而且在傳感器的電路設(shè)計(jì)、溫度補(bǔ)償、模態(tài)失配機(jī)制等領(lǐng)域也取得了多項(xiàng)重大應(yīng)用性科研成果和基礎(chǔ)性研究成果。

事實(shí)上,鄒旭東2009年畢業(yè)于北京大學(xué)元培計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班(微電子專(zhuān)業(yè))后,即遠(yuǎn)赴英國(guó),進(jìn)入劍橋大學(xué)工程系攻讀博士學(xué)位,主要從事高精度諧振式微機(jī)電慣性傳感器的研發(fā)以及微機(jī)電諧振器的相關(guān)基礎(chǔ)研究。他2013年順利取得博士學(xué)位,之后又從事了多年研究員工作,在那些年中先后得到了英國(guó)皇家學(xué)會(huì)院士、皇家工程院院士、前英國(guó)國(guó)防部首席科學(xué)家、劍橋大學(xué)圣凱瑟琳學(xué)院院長(zhǎng)、電子與光電子系主任、納米技術(shù)終身教授Mark E.Welland爵士,國(guó)際MEMS慣性傳感器領(lǐng)域的著名專(zhuān)家、劍橋大學(xué)微系統(tǒng)技術(shù)教授Ashwin A.Seshia和電力電子傳感器領(lǐng)域的國(guó)際著名專(zhuān)家、Camsemi等三家高科技傳感器公司的創(chuàng)始人、劍橋大學(xué)電力電子學(xué)終身教授Florin Udrea等杰出導(dǎo)師的親自指導(dǎo),并接受了世界著名高等學(xué)府優(yōu)秀科研環(huán)境的良好熏陶。

多年的潛心鉆研與積淀,成為鄒旭東科研事業(yè)的基礎(chǔ),為他的科技之夢(mèng)提供了巨大助力。

專(zhuān)注微機(jī)電傳感器技術(shù)研發(fā)與革新

鄒旭東是標(biāo)準(zhǔn)的“80”后,1986年出生在山東。2006年,在首批“國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性試驗(yàn)計(jì)劃”資助下,進(jìn)入“北京大學(xué)微米/納米加工技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”,從此與微機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)研究結(jié)下了不解之緣。

“高新技術(shù)的發(fā)展必須面向產(chǎn)業(yè),面向世界提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。”對(duì)于科研工作,鄒旭東有著自己的理解。因此,他在讀博士時(shí)就要求自己一定要做面向應(yīng)用的研究,唯有如此,科技上的發(fā)展與創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)其固有價(jià)值。從博士到擔(dān)任研究員工作,鄒旭東對(duì)于“面向產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)”有著自己的深刻體會(huì)。他常說(shuō),學(xué)術(shù)上的創(chuàng)新往往源于應(yīng)用實(shí)踐,只有在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題,才能更好地通過(guò)研究產(chǎn)生學(xué)術(shù)成果。因此,取得成果不能完全依賴(lài)研究的前沿性,還必須注重與應(yīng)用實(shí)踐的結(jié)合。

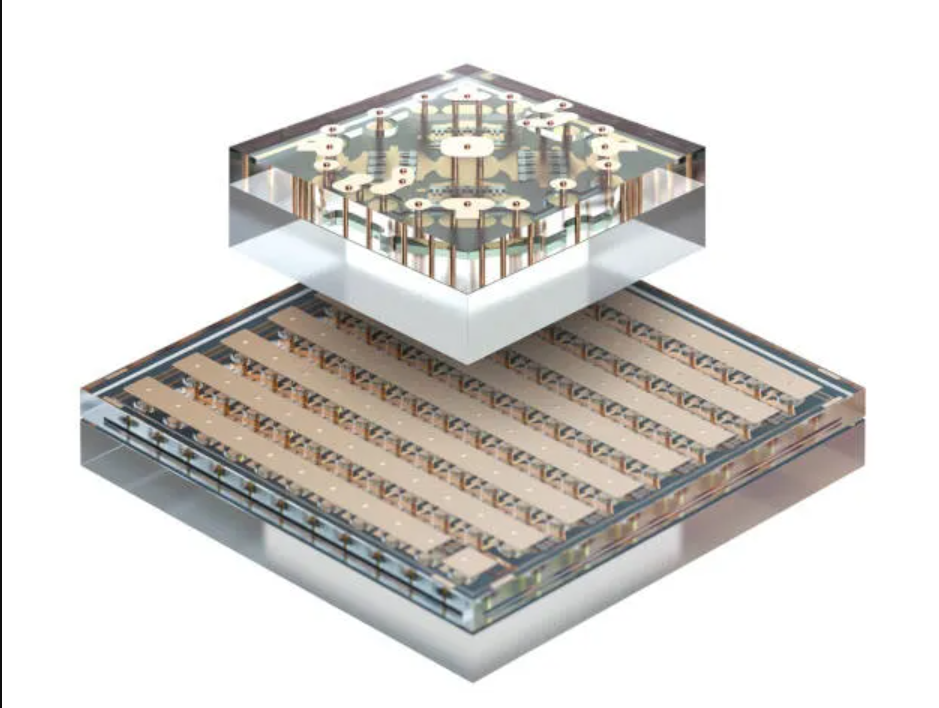

MEMS是20世紀(jì)80年代末出現(xiàn)的一種戰(zhàn)略性高新技術(shù),引起各發(fā)達(dá)國(guó)家的廣泛關(guān)注,近年來(lái)更是形成全球化的產(chǎn)業(yè)。隨著新一輪技術(shù)革命浪潮的興起,以微傳感器、執(zhí)行器為代表的MEMS技術(shù)應(yīng)用迎來(lái)了更廣闊的發(fā)展空間。MEMS加速度計(jì)是最早實(shí)用化的MEMS技術(shù)成果之一。然而,現(xiàn)有的產(chǎn)品普遍精度較低,少數(shù)高精度MEMS加速度計(jì)產(chǎn)品受制于傳感原理的限制,難以滿(mǎn)足特定應(yīng)用的需求。在英國(guó)的那些年中,鄒旭東一直從事基于諧振式傳感原理的高精度MEMS加速度傳感器的研發(fā)工作,針對(duì)如何提升諧振式微機(jī)電慣性傳感器測(cè)量精度的核心問(wèn)題設(shè)計(jì)了一系列高精度微機(jī)電加速度傳感器,并以此為核心研發(fā)了高精度微型測(cè)振儀和微型相對(duì)重力儀,用于實(shí)現(xiàn)對(duì)低頻、準(zhǔn)靜態(tài)的加速度信號(hào)進(jìn)行精確的立體測(cè)量。

“我的這項(xiàng)研究主要是為滿(mǎn)足油氣行業(yè)對(duì)分布式井下局域重力場(chǎng)數(shù)據(jù)獲取的需要,要求儀器設(shè)備能夠在生產(chǎn)井的環(huán)境下正常工作。因此對(duì)儀器的體積大小、抗震能力、耐高壓高溫能力等多個(gè)方面具有嚴(yán)格的要求。”鄒旭東說(shuō)。

經(jīng)過(guò)反復(fù)的嘗試和實(shí)踐,他運(yùn)用完全自主開(kāi)發(fā)的“諧振傳感單元、慣性力耦合—放大器與支撐結(jié)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)”方法,在保持傳感器的微機(jī)械結(jié)構(gòu)體積基本不變的情況下,顯著提高了諧振式微機(jī)電加速度傳感器的靈敏度,為實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量提供了保證。

評(píng)論