定量測量多通道串行數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的串擾引起的抖動(二)

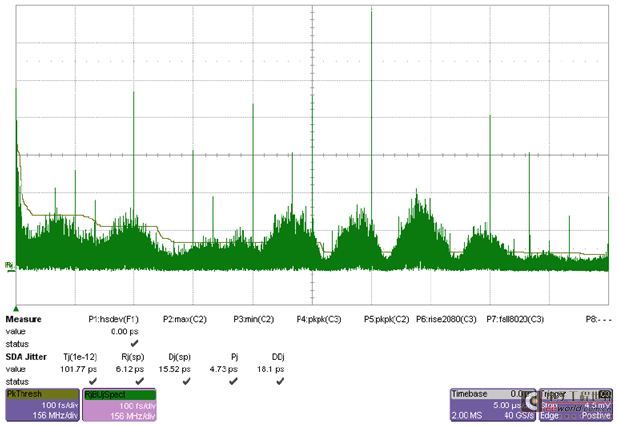

圖14 受干擾對象(Victim)的抖動頻譜(干擾源(Aggressor)是隨機碼型)

實驗3- 受干擾對象(Victim)和干擾源(Aggressor)都是不重復的數(shù)據(jù)碼型

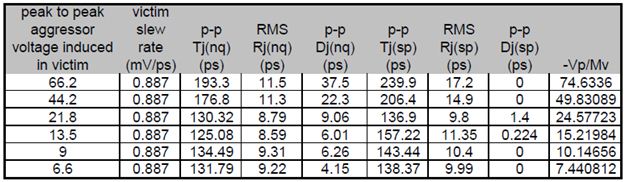

第三組實驗的干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機數(shù)據(jù)碼型。 因為干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都有非常明顯的ISI,兩者之間的相位偏差的范圍很大。測量結果如表3和圖15、16所示。這組實驗的隨機抖動大約為10ps比前面兩組實驗中的4ps要大一些。圖15是沒有干擾源(Aggressor)的受干擾對象(Victim)的抖動測量結果。

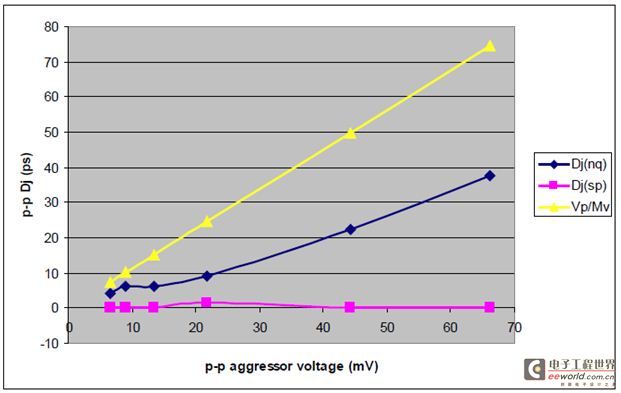

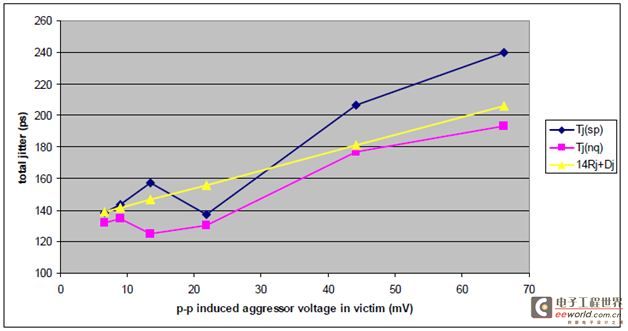

此例中固有抖動比等式3計算的結果要低一些,因為干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)之間的相位變化范圍很大。 正如圖11指出的,串擾引起的抖動大部分表現(xiàn)形式為隨機抖動。圖16畫出了總體抖動測量結果,可以看出 NQ-Scale方法的結果和理論計算的結果非常一致。和受干擾對象(Victim)是時鐘碼型的結果比起來有比較大的誤差,這是更大的ISI引起的隨機抖動造成的結果。

表3 抖動測量(干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機碼型)

圖15 峰峰值Dj VS.干擾源(Aggressor)電壓(干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機碼型)

圖16 總體抖動 VS. 干擾源(Aggressor)電壓(干擾源(Aggressor)和受干擾對象(Victim)都是隨機的碼型)

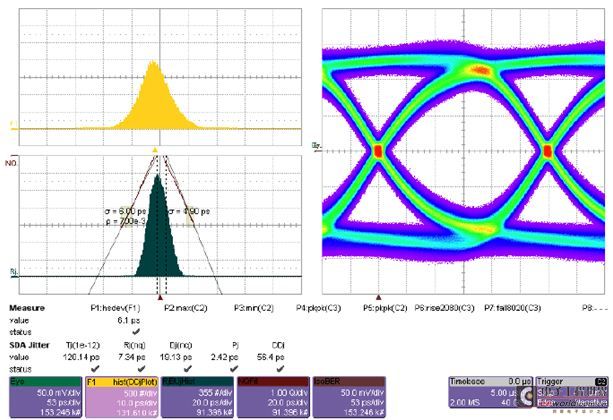

圖17 抖動測量結果和顯示出近高斯形狀的DDj直方圖(左上圖)

結論

串擾問題的研究一度聚焦于其對固有抖動的影響,固然這方面的研究仍然是非常重要的,但是研究其對隨機抖動的影響也是很有意義的。當受干擾對象(Victim)和干擾源(Aggressor)的邊沿同相時,串擾造成的影響主要表現(xiàn)為固有抖動,但是在實際系統(tǒng)中很少有“同相”的案例,更多的可能是,受干擾對象(Victim)和干擾源(Aggressor) 的邊沿之間有很大的相位差,從而影響受干擾對象(Victim)的波形形狀和斜率并因此導致隨機抖動的增加。直接測量抖動直方圖的尾部可以更準確地測量這種隨機抖動,因為這種類型的抖動直方圖的統(tǒng)計分布離中心值很遠,占整個統(tǒng)計分布的比重比較小。

雖然基于頻域的抖動分析是目前示波器測量抖動的已用方法之一,但是在測量帶有串擾的信號時該方法有嚴重的局限性。抖動頻譜的噪聲基底由統(tǒng)計比重最高的隨機抖動成分占主要成分,掩蓋了一些比重小的隨機抖動成分如串擾引起的隨機抖動。將頻譜方法和抖動直方圖的直接測量方法方法結合起來,這將為調試串擾問題提供了強有力的方法。兩種方法的組合將有助于確認是否有串擾存在:比較兩種方法測量的隨機抖動,當兩者測量的結果明顯不一樣時說明有串擾存在的可能。

參考文獻

[1] T11.2/Project 1316-DT/Rev 14, Fibre Channel-Methods for Jitter and Signal Quality(MJSQ),June 9,2004

[2] Ransom Stephens, Characterizing, Anticipating, and Avoiding Aroblems with Arosstalk, DesignCon 2006

[3] Andy Kuo, Roberto Rosales, Touraj Farahmand, Sassan Tabatabaei, and Anddre Ivanov, Crosstalk Bounded Uncorrelated Jitter (BUJ) for High-Speed Interconnects, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, October 2005

[4] James Buckwalter, Behnam Analui, and Ali Hajimiri, “ Data-Dependent Jitter and Crosstalk-Induced Bounded Uncorrelated Jitter in Copper Interconnects”, 2004 IEEE MTT-S digest

[5] Martin Miller, Michael Schnecker, A Comparison of methods for Estimating Total Jitter Concerning Precision, Accuracy and Robustness, DesignCon 2007

評論