一種基于無線傳感器網絡的滑坡監測系統設計

引 言

隨著三峽庫區儲水,誘發沿江兩岸發生重大滑坡災害的概率增加,有關三峽庫區滑坡災害問題已經引起有關部門和社會的廣泛關注。針對危巖、塌方、滑坡、地面沉降、地裂縫、泥石流,甚至地震等地質災害問題,傳統的方法是人工監測,通過攜帶監測儀器現場測試的方式對異動信號進行收集,獲取地質災害發生前的相關信息。但是,由于地質災害發生的偶然性,以及三峽庫區部分地區惡劣的地形環境等因素,傳統的人工監測方式無法有效把災害防患于未然。因此,建立實時的自動化監測預警系統是必然的發展趨勢。

目前在巫山縣多個滑坡地帶的實時監測系統中,普遍采用基于鉆孔傾斜儀深部位移監測、GPS表變形監測。傳感器和儀器設備檢測的信號,目前都采用線纜或者GPRS通信的方式匯集到中心計算機上,采用線纜的方式有明顯的弊端,除了在危險地帶不易布線,施工接續困難外,還易被人為破壞,容易受到自然災害的破壞性影響。采用GPRS通信的方式也有其技術上的局限性,并且在庫區一些偏遠地區和山區,信號較弱,甚至收索不到信號,因而無法建立有效的GPRS自動監測網絡。

采用無線傳感器網絡(WSN)技術實現庫區特殊地段地質災害的實時監測應該是一種技術上先進,適宜庫區地貌特征的有效嘗試。由于WSN本身的冗余性、無線性、網絡的自組織性,而具有較強的抗破壞能力,因而可以在基礎通信設施可能被毀壞的情況下,完成一定的通信任務。因此,把無線傳感器網絡技術應用到長江三峽庫區特殊地帶的滑坡災害監測預警中,利用各種傳感器實時采集信息,通過無線的方式將信息傳輸給控制中心,能夠解決布設有線監測系統的缺陷,而且適用于GMS網絡信號無法覆蓋的偏遠山區滑坡災害監測。

1 適合于滑坡監測無線傳感器網絡系統設計

1.1 監測預警系統的總體結構

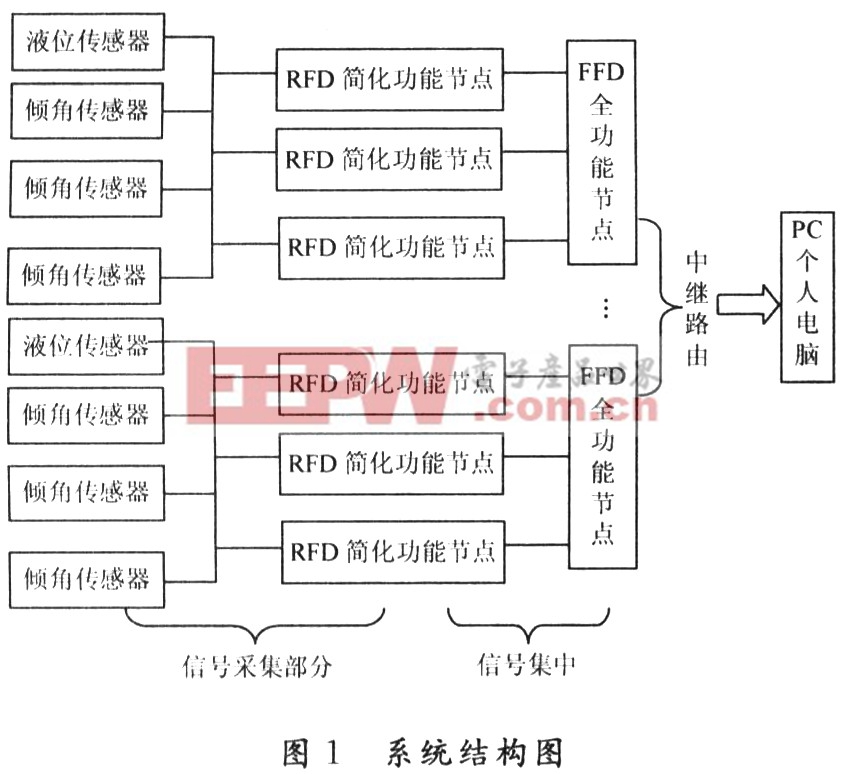

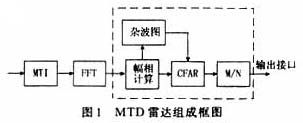

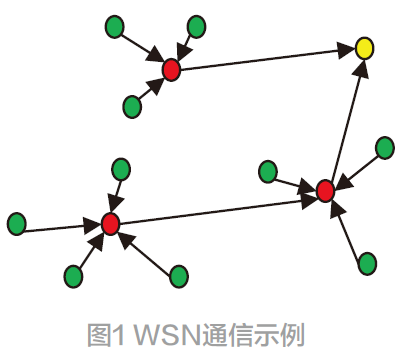

在大范圍監控、預警的基礎上,以局域網為研究平臺,主要致力于數據采集和發送的有效性及處理上的精確性,監測預警系統的總體結構如圖1所示,可分為2個部分:上層的監控中心和下層的監控基站。監控基站和監控中心通過以太網連接起來,此外管理人員也可以通過自定義網絡訪問監控基站。監控基站和眾多的無線傳感器節點一起組成無線傳感器網絡。無線傳感器網絡具有很好的擴展性,隨意地增減節點,對網絡的拓撲結構和組網模式無太大影響,因而可以方便地根據實際情況增加或減少監控節點的數量。

1.2 適用于滑坡監測的無線傳感器網絡設計

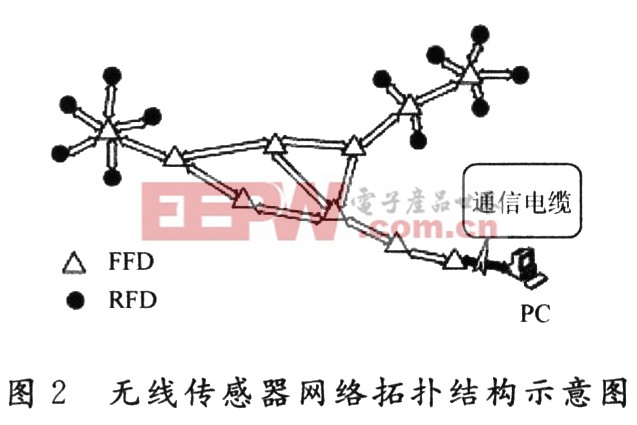

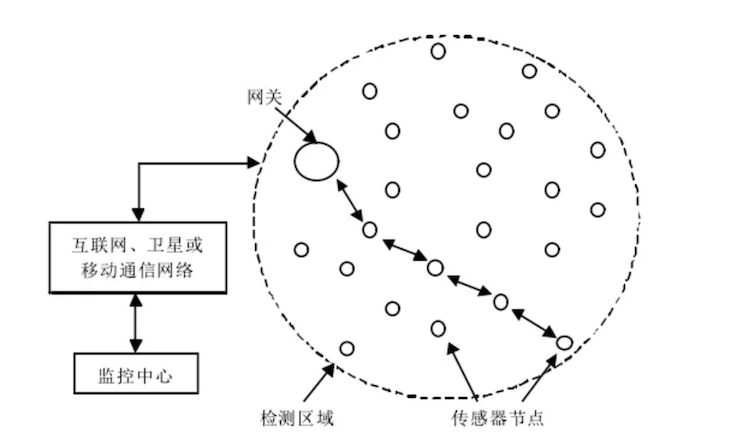

這種無線傳感器網絡由眾多具有感知和路由功能的無線傳感器節點組成,能夠協作實時監測,感知并采集各種環境對象的信息,將其通過多跳轉發傳送回主機進行分析、處理。以這些工作節點為依托,通過無線通信組成網絡拓撲結構。

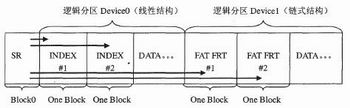

系統中大部分的節點為子節點,從組網通信上看,他們只是其功能的一個子集,稱為RFD(精簡功能設備),這種設備不具有路由功能;另外還有一些節點負責與控制子節點通信、匯集數據和發布控制,或起到通信路由的作用,稱為FFD(全功能設備或協調器)。如圖2所示為一個典型的遠程數據采集并返回到計算機終端的應用。每個節點由一個MCU作為主控設備。通過傾角傳感器可以監測滑坡的運動狀況,通過液位傳感器監測地下水位深度,數據采集間隔也可以由中心服務器靈活控制,在旱季可以調整為每24 h采集并傳遞1次數據,從而節省能量并避免大量的冗余數據。而在雨季危險期,其采集間隔可以密集到5 min/次,從而保證實時監測預警功能。每個信號采集節點通過ADC從模擬傳感器得到實時數據,按照ZigBee協議把數據打包,并通過射頻芯片及前端天線發送給簇內的RFD;經過RFD預處理之后,再由RFD路由轉發到遠端計算機;結合地貌特點、滑坡的分布特點,多個水流量檢測點之間的相互關系等多種地質學、水流動力學等方面的知識進行數據的融合和處理。在每個節點的外部可外接相應的。PIO芯片和其他外圍電路進行交互。

評論