圖像壓縮編碼和解碼原理知識介紹

化信號,首先進入幀改組器(或稱幀重排電路),將畫面分割為片、宏塊、區塊。區塊經過比較

運算電路再進入DCT電路、量化器、VLC電路,取得已壓縮數據。再將數據送到多路混合器和傳輸緩沖器。傳輸緩沖器用于暫存壓縮數據,并按照控制指令的先后按時序輸出數據。該緩沖器通過調整器(又稱為量化自適應器)與量化器相連接。調整器可用來檢測緩沖器的緩沖區的數據暫存程度,并根據暫存數據量自動調整量化步長。在編碼器內設置有反饋通路,它主要包括反量化器(Q-1)、離散余弦逆變換(IDCT)、相加器以及IPB畫面幀存儲器等。反饋回路用于預測圖像產生,進行畫面分類處理(計算、區分并處理IPB畫面),主要用于幀間數據壓縮編碼處理。還有,運動預測和補償電路可用于運動補償。

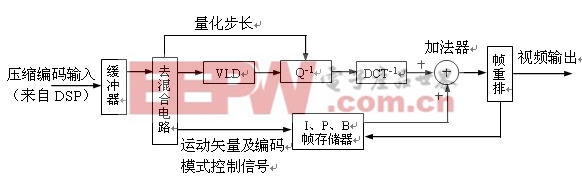

2、圖像解壓縮電路方框圖

圖像解壓縮電路簡稱為解壓電路、解碼電路。VCD視盤機內,經過數字信號解調電路(CD-DSP)處理后,輸出壓縮編碼視頻數據流,需要經過視頻解壓縮電路進行數據解壓縮,恢復為未壓縮的視頻信號。解碼過程是編碼的逆過程,圖2.2.4是MPEG-1視頻解壓縮電路方框圖,其電路結構比編碼器稍簡單一些。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/165863.htm

本文引用地址:http://www.104case.com/article/165863.htm圖2.2.4 MPEG-1視頻解壓縮電路方框圖

來自CD-DSP電路的壓縮編碼信號送到輸入緩沖器,然后進入去混合電路,將圖像的編碼模式標志,運動向量(位移矢量)和圖像數據分離開,分別送往幀存儲器和解壓縮主通道電路。

主通道要處理I、P、B幀數據,這些數據已經按照圖像編碼系列的規定,以數據封包頭標指出,這些數據分別暫存在緩沖存儲器的存儲區內,根據數據量大小暫存在容量不同的存儲器區中。在微處理器控制下,先將I畫面數據按序取出,送到VLC(可變長度碼解調器),按照ROM存放的可變長度碼對照表,逐一將編碼時壓縮的碼位恢復為壓縮前的DCT量化值,再將各區塊分為64個數據的量化值逐位乘以反量化參數,這些參數位于ROM中存放的64位視覺心理模式量化表的相對位置,重新恢復為DCT頻率系數,完成反量化過程。

經過反量化的數據,再送入IDCT(離散余弦逆變換)電路。這是另一次逆變換,也是通過查表法,將反量化值所代表的各頻率余弦分量的幅值進行逆變換,重新恢復為DCT變換前的圖像(Y、CB、CR)取樣數據,從而取得代表圖像壓縮前的區塊信息。4個區塊的信息組成一個宏區塊,若干個宏區塊組成片,再由若干片組成完整畫面的總數據,這就是I幀畫面。這些繁重的相加工作都需要在加法器中進行。

恢復出來的I幀畫面數據存入幀存儲器。I畫面與后續輸入的P畫面數據相加,可恢復出P畫面,P畫面也存入幀存儲器。然后根據運動矢量和運動后圖像差值(即B畫面數據),與I、P畫面存儲數據在加法器中相加,并受編碼模式信號的控制,以便決定I、P圖像的成分多少,從而恢復出不同前后的B幀畫面。經以上處理所得I、P、B各種畫面數據都需要存入緩沖存儲器,還要根據編碼模式的指示及輸出制式的幀頻要求,按照I、B、B、P、B、B、P、B、B…B、I、B、B、P、B…的正常順序進行重新編排,按照一定的速度從幀重排電路輸出。輸出的解壓縮數據送到D/A轉換器,轉變為R、G、B三基色模擬信號。

通常,在解壓縮電路還要輔設視頻編碼器和調制器。視頻編碼器可將三基色信號編碼為NTSC/PAL制彩色電視信號,并加入同步、消隱、色同步和彩色副載波信號等,以視頻模擬全電視信號形式輸出。這種輸出形式的信號需要輸送到電視接收機的AV輸入端口。但是,有些老式電視機沒有設置AV輸入端口,為了適應這種現象,輸出的視頻全電視信號需要再一次進行高頻調制,利用調制器以某個特定頻道的RF調幅形式輸出電視信號。此時,VCD機需要設置RF輸出端口,其輸出信號可直接送到電視機的天線輸入端口。

評論