全景攝像機的監(jiān)控場所與分類技術(shù)

2、芯片前端實現(xiàn)(硬件方式)

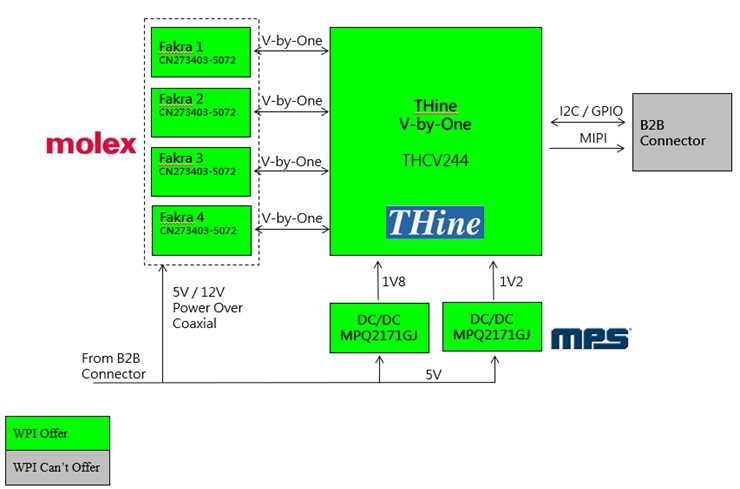

現(xiàn)在已經(jīng)有臺灣廠商開發(fā)出可直接實現(xiàn)一定圖像矯正及四分屏輸出等基礎(chǔ)功能的芯片產(chǎn)品,也就是對魚眼全景攝像機有興趣的廠家,可直接集成此類芯片與魚眼鏡頭便可得到產(chǎn)品。

此方式所有功能同樣在前端實現(xiàn),但不同于軟件前端固件集成的是它不允許對原始圖像的保留以及后續(xù)操作。在用戶選定固有的功能之后,機器依據(jù)指令在前端攝像機內(nèi)部處理好圖片,進而輸出到后端實現(xiàn)二分屏或四分屏效果。

這種方式的出現(xiàn)給了一部分暫時不具備自主研發(fā)能力的廠家與全景攝像機“親密接觸”的可能,也適用于一定范圍的低端市場。但它所有功能被封裝在成品芯片中,廠家難以進一步自主升級,或者開發(fā)新的應(yīng)用功能,更不允許用戶在事后根據(jù)實際需要改變觀察視角,或進行相應(yīng)的分析處理操作,具有很大的局限性。未來當(dāng)務(wù)之急是提升此類型產(chǎn)品的靈活性,考慮是否可在芯片內(nèi)部預(yù)留改寫及升級的空間。

3、后端軟件實現(xiàn)

此類全景攝像機所有功能皆由安裝在后端PC上的軟件實現(xiàn),前端攝像機只負(fù)責(zé)抓取圖片,因此產(chǎn)品在成本與售價上都有優(yōu)勢。

依賴后端PC強大的處理能力,此類產(chǎn)品沒有清晰度升級方面的瓶頸限制,在實現(xiàn)基本多分割顯示、虛擬PTZ等功能的同時,原始圖像的保留亦使得后期可進行更多的信息收集與處理工作。可另一方面,此類產(chǎn)品對后端PC與網(wǎng)絡(luò)資源消耗較高,應(yīng)用在大型項目時需要配置更多后端服務(wù)器。

多鏡頭全景攝像機

此類全景攝像機內(nèi)部封裝多個傳感器,通過對分畫面進行圖像拼接操作得到全景效果。目前主流產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是把四個兩百萬像素的傳感器,以及視場角為45°或者90°的獨立短焦鏡頭封裝在統(tǒng)一的外殼中。其中數(shù)字處理與壓縮等核心技術(shù)被集成在前端固件上,將四個單獨的畫面按用戶需求集成為180°或者360°的高清全景畫面,再由網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)胶蠖斯芾砥脚_。相較占主流的魚眼全景攝像機,多鏡頭拼接全景攝像機的優(yōu)勢是一定程度上擺脫了焦距的限制,在相同條件下可以看清楚更遠(yuǎn)的距離。同時其亦具有虛擬PTZ功能,可做到諸如周面裁剪,中間還原,保持180°展開等功能,方便用戶按監(jiān)控重點調(diào)節(jié)畫面。

相比現(xiàn)在主流的魚眼全景攝像機,多鏡頭拼接全景攝像機沒有了像素的限制,更不會存在中間與邊緣清晰度差距巨大這一問題。特別選用了安防行業(yè)專用的芯片,完全拋棄與安防沒有關(guān)系的多余算法與空間浪費,其中底層算法更是自主研發(fā)。故此攝像機的圖像拼接,壓縮雖然都是在前端實現(xiàn),但其速度及網(wǎng)絡(luò)資源占用極少,這也將是這類型產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢。

由于多個鏡頭與傳感器的使用,此類產(chǎn)品價格高于魚眼全景攝像機,但費用仍然少于直接安裝多個傳統(tǒng)攝像機,同時其只有一個IP地址,方便軟件授權(quán)解決問題。另一方面,此類產(chǎn)品雖避免了像素上的浪費,但拼接技術(shù)對整套方案的需求更高,其中視場角的選擇,結(jié)構(gòu)上如何互相完美搭配,算法上如何更好的無縫拼接,都決定著此類產(chǎn)品在未來能否取得更好的發(fā)展。又因為鏡頭的配合無法達(dá)到物理上的完美,故此在吊裝時無法避免正下方會出現(xiàn)一個錐形盲區(qū)。經(jīng)過改進,攝像機內(nèi)部鏡頭俯仰角度可調(diào),安裝時便可根據(jù)現(xiàn)場狀況一定程度上減少這個盲區(qū)的影響,另一方面,當(dāng)其安裝高度達(dá)到三米以上時(最佳安裝高度為三米到五米),攝像機產(chǎn)生的盲區(qū)大小基本與人體頭部的大小相似,也就是對實際監(jiān)控沒有太大影響。

除了基礎(chǔ)的鏡頭與核心技術(shù),一臺全景攝像機的好壞還依賴于其對于傳感器的選擇。如果所選傳感器的像素太低,會直接影響矯正及拼接后畫面的最終顯示效果,反之若選用像素過高的傳感器,又會對硬件造成過大的運算壓力。并且依據(jù)不同的設(shè)計思路與產(chǎn)品定位,有些主打室內(nèi)監(jiān)控的廠家并未設(shè)計紅外監(jiān)控功能,另一些則選擇雙鏡頭或者電子轉(zhuǎn)換來實現(xiàn)夜間監(jiān)控。

因為本身獲取的信息量巨大,加上軟件校正、拼接技術(shù)及虛擬PTZ對資源的占用,全景攝像機對于網(wǎng)絡(luò)及后端系統(tǒng)的資源占用都大于普通攝像機。而前端處理方式對于網(wǎng)絡(luò)與后端的壓力雖小,但相應(yīng)的前端資源消耗巨大,產(chǎn)品價格也較高。反之后端軟件實現(xiàn)法則考驗著整個網(wǎng)絡(luò)與后端服務(wù)器的承受力,雖然單獨產(chǎn)品較便宜但配套的服務(wù)器械需相應(yīng)增加。因此在項目前期規(guī)劃時就應(yīng)該考慮到整個網(wǎng)絡(luò)及項目的承受能力,而非單獨考慮攝像機的投入。目前分布式架構(gòu)被公認(rèn)為最適合全景攝像機項目。

評論