可穿戴計算技術及其應用的新發展

摘要:可穿戴計算技術是伴隨著計算機、微電子和通信技術發展起來的新興學科,隨著科技的進步和人們生活水平的提高這項技術的應用研究也正處于難得的機遇期。闡述了可穿戴計算區別于傳統計算的優越特性及其在醫療、軍事、教育、助殘、體育、娛樂行業、老年人生活輔助方面的重要學術和應用價值,以及可穿戴計算對新一代信息與計算科學技術的巨大推動作用。介紹了可穿戴計算技術的產業化發展情況,說明現代科學技術發展和實際應用的迫切需求使得該領域的科學技術發展迅猛,也使得可穿戴計算技術的發展呈現出研究上的多學科交叉融合與產業化的同步跟進相互促進的新特點。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/164692.htm關鍵詞:可穿戴計算,人機交互,現場作業輔助,可穿戴性

0 引言

20世紀90年代后期,可穿戴計算[1]研究熱潮逐漸興起,其創新概念層出不窮,研究范疇也不斷擴展,重要的學術和應用研究成果不斷涌現,目前已成為國際計算領域重要的前沿研究方向。回顧iPhone手機和iPad平板電腦對移動計算領域帶來的沖擊,可以預見,可穿戴計算不僅是學術界的前瞻性研究方向,而且可能引發新一輪的技術革命,并促使移動計算或智能手機產業領域的重新洗牌。這給可穿戴計算前瞻研究和產業發展提出了重大挑戰,同時也提供了原始創新和跨越發展的契機。

本文以可穿戴計算技術的應用為出發點,介紹了國內外研究工作者在該領域的研究進展,總結了發展趨勢以及亟待解決的問題。

1 可穿戴計算技術的發展歷程與現狀

作為新的計算模式,可穿戴計算的概念、隱喻、構架、形態和功能都在不斷演進,目前尚無較規范、明確和完備的定義。國際上公認的可穿戴式計算機的發明人之一,加拿大的斯蒂夫·曼恩(Steve M)教授認為可穿戴計算機是這樣一類計算機系統:“屬于用戶的個人空間(personal space),由穿戴者控制,同時具有操作和互動的持續性,即always on and always accessible”[2]。

可穿戴計算機的思想和雛形早在20世紀60年代就已出現,比較有代表性的是美國麻省理工學院學生索普(Thorp)和香農(Shannon)等人研制的用于輪盤賭的計算機。20世紀70~80年代史蒂夫·曼(Steve M)基于Apple-II 6502型計算機研制出典型的配有頭戴顯示器、形態化的可穿戴計算機原型。

20世紀80~90年代,隨著計算機軟硬件和互聯網技術的迅速發展,來自多倫多大學、麻省理工學院、卡耐基梅隆大學、哥倫比亞大學和施樂歐洲實驗室等科研機構的研究人員開發出一批具有代表性的可穿戴計算機原型(如Wearable Wireless Webcam[3],KARMA[4],Forget-Me-Not[5],VuMan I[6]等)。

1997年,麻省理工學院、卡耐基梅隆大學、佐治亞理工學院聯合舉辦了第一屆國際可穿戴計算機學術會議(IEEE international symposium on wearable computers,ISWC),該國際會議自首次召開以來,每年舉行一次,已舉辦了14屆。期間美國國防部高級研究計劃局(the defense advanced research projects agency,DARPA)以及波音公司也多次舉辦可穿戴計算機方面的研討會。從此,可穿戴計算開始得到學術界和產業界的廣泛重視,逐漸在工業、醫療、軍事、教育、娛樂等諸多領域表現出重要的研究價值和應用潛力。

對可穿戴計算的基礎研究,美國和歐盟都已投入了巨資。例如,歐盟委員會于2004年啟動了世界上最大的單項民用可穿戴計算研究項目——wearIT@work[7],歷時5年。美國國家科學基金會(National Science Foundation)在以人為中心的計算(human-centered computing)等專項中也持續地資助了一批可穿戴計算方面的研究項目。此外,來自軍方的大力支持也是推動可穿戴計算技術飛速發展的重要力量,美國國防部高級研究計劃局、美國陸軍通信電子司令部和美國國家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)等都是可穿戴計算研究的重要資助者。另外美國、俄羅斯、法國、英國、日本和韓國的多所大學的工程學院、科學技術院等研究機構均有專門的實驗室或研究組專注于可穿戴計算技術的研究。中國學者也在20世紀90年代后期,開展了可穿戴計算研究,幾乎與國際可穿戴計算研究同步。

2 可穿戴計算技術的應用

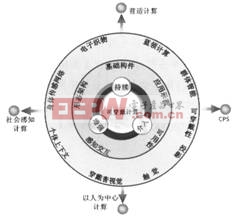

伴隨著學科的發展,可穿戴計算的核心概念、系統基礎構架、感知與交互等科學方法和技術研究問題與普適計算、以人為中心的計算(human-centered computing,HCC)、社會感知計算、信息物理系統(cyber-physical system,CPS)等相關學科領域和前沿學術方向形成了交叉融合趨勢,如圖1所示,可能在下一代可穿戴計算研究中促成一些創新應用模式的涌現。

2.1 藍領計算

可穿戴計算終端特殊的“攜帶”和“交互”方式催生出了“藍領計算”模式。這是一種嶄新的現場作業信息支撐模式,強調用戶在工作空間(work space)任務,特別是關鍵時刻工作(intense time critical work)執行時和在生活空間(daily life space)進行活動時,能得到信息空間(cyber space)的自然、有效和多人協作(group collaboration)的支持。典型的應用包括特殊場合下的維修與安裝作業支撐系統,如圖2所示[8],診療輔助系統、行為監測與健康保護系統等[9]和數字化單兵系統。藍領計算也是目前可穿戴計算最獨特和成功的應用模式之一。

圖1 可穿戴計算的學術鏈及與相關學科的交叉融合

圖2 可穿戴作業輔助系統

(電子科技大學移動計算中心,2010年)

2.2 人機交互與協同

可穿戴計算突出了對人的感知和智能的增強,可穿戴傳感系統實現了近體域富傳感分布,而持續、增強和介入模式則可以使用戶感官通道同時關注虛實2個信息空間或者實現順利切換于2者之間,傳統的人機交互的2個基本環節,即控制信息和顯示信息的交換環節在可穿戴計算方式下出現了顯著變化。例如,可穿戴傳感系統或網絡能支持高效的個人上下文感知和識別(context awareness and recognition)[10],典型的如眼動跟蹤[11]、位置、姿態和生理感知及手勢[12]以及情感識別等,將使控制信息交換環節以更加自然和協調的方式進行。另外,在顯示信息的交換環節,可以采用適應柔性觸覺/觸摸顯示等多形態、異構顯示設備特征,還可通過對顯示信息流持續的跟蹤、融合、調整等來實現對可穿戴計算基本模式Augmentation和Mediation的支持。可穿戴計算可以結合感知計算和協同計算領域研究成果,研究新的可穿戴交互隱喻表征、范式設計和適應度分析方法,進而發展適合的交互技術。圖3左為加拿大皇后大學媒體實驗室發布的一款名為“PaperPhone(紙手機)”的概念設備,將柔性顯示屏和柔性主板組合而成的手機變成現實、可穿戴投影顯示[13];圖3右上為微軟在Santa Barbara舉行的ACM研討會上演示了一種名為OmniTouch的穿戴式設備以及投影觸控互動技術和頭戴音視覺顯示[14];圖3右下為是谷歌的一款名為Project Glass的穿戴式“眼鏡”計算產品。

評論