物聯網與電信網融合策略

1 物聯網的概念

本文引用地址:http://www.104case.com/article/156643.htm物聯網(Intemet ofthings)的概念于1999年由美國麻省理工大學提出,目前業界并沒有統一、精確的定義。早期的物聯網是依托射頻識別(RFID)技術的物流網絡,隨著技術和應用的發展,物聯網的內涵已經發生了較大變化。在新的時代,物聯網是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執行能力的嵌入式芯片和軟件,使之成為“智能物體”,通過網絡設施實現信息傳輸、協同和處理,從而實現物與物、物與人之間的互聯。把所有物品通過射頻識別等信息傳感設備與互聯網連接起來,實現智能化識別和管理。

在感知領域的另外一個術語就是傳感網,它將大量、多種類傳感器節點(傳感、采集、處理、收發、網絡于一體)組成自治的網絡,實現對物理世界的動態協同感知。可以看出,傳感網是以感知為目的的物物互聯網絡。從用戶或產業應用的角度也被稱為物聯網,因此傳感網和物聯網的概念本質上是相同的。兩個概念的使用場景存在一定差異,傳感網是實現物物通信的重要手段和基礎設施。因此更多的是從實現的角度來描述網絡本身。而物聯網則從應用的角度來描述物物通信的網絡,在本文中根據實際情況,兩種概念均會使用。

明確的物聯網發展已有5 年歷史.日本最早于2004年提出以發展泛在網絡社會為目標的U- Japan構想,計劃于2O04—2007年共投入29億美元,預計到2010年將帶來371億美元的直接收益。韓國提出了U.Korea戰略及 IT839戰略,計劃到2010年共投入700億美元,物聯網發展是其中三大基礎建設之一。2009年4月,美國政府公布了40億美元智能電網投資計劃.智能電網在現有電網基礎上,通過在發電、輸電等各個環節引入先進的傳感和測量技術、控制方法以及決策支持系統實現電網高可靠、高效運行。智能電網可以實現高壓輸電線安全監控、電力設備工作情況監控、智能用戶需求響應、實時定價、停電檢測、電能質量監測等目標。美國能源部預計這一計劃在未來20年內將節省投資800億美元。

2 物聯網的關鍵技術

物聯網的幾個關鍵環節可以歸納為“感知、傳輸、處理”,實現“及時、精確、全面地獲取和處理信息,達到科學決策、降低成本、提高效率、保護環境、增強安全等目標,更加有利于人類的可持續性發展”。其中,傳感技術、納米技術、嵌入式智能技術、射頻識別技術以及網絡和通信技術為物聯網的發展和廣泛應用提供了基礎。

(1)傳感器與傳感節點技術

傳感器是指能感知預定的被測指標并按照一定的規律轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成。傳感器的類型多樣,可以按照用途、材料、輸出信號類型、制造工藝等方式進行分類。常見的傳感器有速度傳感器、熱敏傳感器、壓力敏和力敏傳感器、位置傳感器、液面傳感器、能耗傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、振動傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器等。隨著技術的發展,新的傳感器類型也不斷產生。傳感器的應用領域非常廣泛,包括工業生產自動化、國防現代化、航空技術、航天技術、能源開發、環境保護與生物科學等。

隨著納米技術和微機電系統(MEMS)技術的應用.傳感器尺寸的減小和精度的提高,也大大拓展了傳感器的應用領域。物聯網中的傳感器節點由數據采集、數據處理、數據傳輸和電源構成。節點具有感知能力、計算能力和通信能力,也就是在傳統傳感器基礎上,增加了協同、計算、通信功能,構成了傳感器節點。智能化是傳感器的重要發展趨勢之一,嵌入式智能技術是實現傳感器智能化的重要手段,其特點是將硬件和軟件相結合,利用了嵌入式微處理器的低功耗、體積小、集成度高和嵌入式軟件的高效率、高可靠性等優點,同時結合人工智能技術.推動物聯網中智能環境的實現。

(2)射頻識別技術

射頻識別(RFID)技術是一種非接觸式的自動識別技術,通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據。RFID為物體貼上電子標簽,實現高效靈活管理,是物聯網的支撐技術之一。典型的RFID系統由電子標簽、讀寫器和信息處理系統組成。當帶有電子標簽的物品經過特定的信息讀寫器時.標簽被讀寫器激活并通過無線電波將標簽中攜帶的信息傳送到讀寫器以及信息處理系統,完成信息的自動采集工作。信息處理系統根據需求承擔相應的信息控制和處理工作。

(3)網絡和通信技術

傳感網依托網絡和通信技術實現感知信息的傳遞和協同。傳感網的網絡技術分為兩類:近距離通信和廣域網絡通信技術等。在廣域網絡通信方面,IP互聯網、 2G/3G移動通信、衛星通信技術等實現了信息的遠程傳輸。特別是以IPv6為核心的下一代互聯網的發展,將為每個傳感器分配IP地址創造可能,也為傳感網的發展創造了良好的基礎網條件在近距離通信方面,以IEEE 802.15.4為代表的近距離通信技術是目前的主流技術,805.15.4規范是 IEEE制定的用于低速近距離通信的物理層和媒體接人控制層規范,工作在工業科學醫療(ISM)頻段,免許可證的2.4 GHz ISM頻段全世界都可通用。802.15.4的低功耗、低速率和短距離傳輸的特點使它非常適宜支持計算和存儲能力有限的簡單器件。

隨著互聯網的進一步擴展,業界開始研究如何通過一種新型的低功耗網絡連接技術將IP的使用擴展到資源受限的傳感器節點設備上,IETF 6LowPAN工作組負責研究的 Iev6over 802.15.4協議,在應用層和MAC層之間增加了一個適配層,使得IPv6可以在802.15.4網絡上實現高效通信,從而逐步實現物聯網和互聯網的融合。目前IETF在該領域已經形成兩個RFC:RFC 4919和RFC 4944。物聯網能夠整合上述所有技術的功能.實現一個完全交互式和反應式的網絡環境。

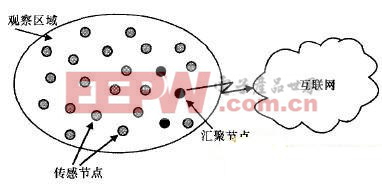

3 物聯網和電信網的融合需求及架構

傳感網南部署在觀察區域內大量的微型傳感器節點組成,主要通過無線通信方式形成多跳的自組織網絡系統,目的是協作感知、采集網絡覆蓋區域中感知對象的信息,并傳送給觀察者。典型的傳感網網絡結構如圖1所示.由傳感器節點、關口節點(sink node)組成。傳感器節點通過自組織方式構成網絡,節點之間通過無線的方式進行通信.并通過多跳方式將感知到的數據傳到關口節點,關口節點借助長距離通信將區域的數據傳送到遠程的應用中心。由于傳感網節點數量眾多,采集的數據量大,因此數據通常需進行節點間的協同處理和融合匯聚。

目前.大多數的傳感網應用僅僅是孤立應用系統,相互之間沒有關聯和交互。要想真正達到物聯網確定的最終目標,就必須實現和電信網的融合,打破這種孤立的形態,形成新一代物聯網。如IETF 6LowPAN工作組所做的工作,傳感器和IP互聯網的融合已是不可避免的趨勢,即傳感器將逐步IP化,互聯網的功能范圍將從個人電腦等傳統終端逐漸擴展到傳感器節點中,傳感器節點將真正成為電信網中的一個終端節點。

圖1 傳感網通信方式示意圖

評論