新瓶舊酒還是突破創新?物聯網應用觀察及錯誤觀念解析

物聯網蘊藏著巨大的商機和科技能量。按照倡導者的設想,世界上數以十億計的各種產品(包括照相機、心臟起搏器、RFID標簽、噴頭等你能想到的所有產品)均可接入互聯網,彼此間實現通信和協作。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/145416.htm這種想法被提出已有十多年的時間,為何現在又火熱起來?是新瓶裝舊酒,還是基于某項新技術的重大突破引起了全新關注?事實證明,這兩種想法都不全對。正如隨著上網人數的增加,社交網絡的用戶已不再只局限于某個年齡段一樣,隨著大量傳感器和其他智能產品的廣泛使用,可以在實物間進行通信的網絡迅速擴張,為各種類型的應用提供了支持。不過在目前階段,“物聯網”中還沒有任何一種識別技術能夠支持所有環境的技術需求。

撰寫本文的目的有兩個:一是展示一系列典型案例,說明各種通信設備之間及其與IT系統之間的協作已基本實現;二是強調為了通過物聯網獲益,必須轉變與其有關的四種常見錯誤觀念。

物聯網的發展歷史

如果我們能夠冷靜觀察設備之間及其與IT系統之間的交互情況,就會發現:目前物聯網正在得到廣泛應用,并且涵蓋了多項技術和行業。

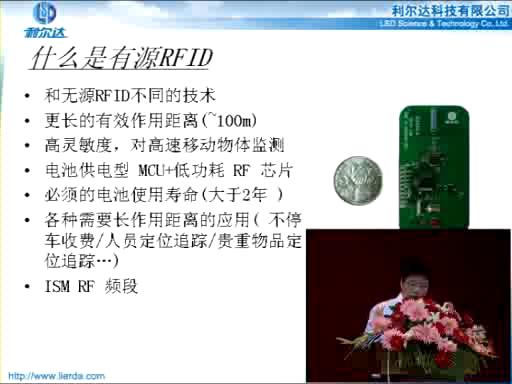

RFID或許還沒能改變整個世界,但RFID應用的確無處不在。您的汽車鑰匙就可能貼有RFID標簽,缺了這把鑰匙,發動不了汽車更不可能開走。您還可以在員工掛牌和愛犬的項圈上找到RFID芯片。醫院使用RFID標簽來識別和跟蹤工作人員與醫療資產的位置,從醫療設備到血液樣本都納入其中,甚至連患者也戴上了RFID標簽。還有更為深入的應用方式:在澳大利亞內陸地區,農場使用RFID來識別綿羊,當綿羊進入飼喂站時,農場會根據每只羊的治療記錄來投放適量的飼料和藥品。

如果將RFID的應用過程比作一條食物鏈,那么傳感器處于該鏈的較高位置。如今,煙霧探測器和運動探測器在安全與監控應用系統中可謂司空見慣,當您開車時,通過傳感器就能交納過路費。從銀行到邊境通關,各種生物傳感器都在以不同形式進入應用系統,執行必要的個人安全認證。

在公用事業行業,智能電表每隔幾分鐘就對用戶的電力使用情況進行計量,同時幫助電力公司進行需求預測,從而有助于電網“削峰填谷”,優化電力基礎設施的利用。傳感器還可監測偏遠地區的石油管道等設備,發現破損、泄漏、故障和盜竊等情況。

微塵是指具有電腦功能的微型芯片,此類芯片可以分散到較廣區域,利用一個或多個配備有無線電設備和電池的傳感器進行集成。傳感器之間彼此建立通信,構建專用網絡。通過集體協作,這些傳感器可以監控其所處環境,在發現異常狀況時予以警示。除了被用于國防系統以外,用微塵探測和監控森林火災的可行性也正在評估之中。

物聯網的廣泛應用

上世紀90年代中期,萬維網只是一種鏈接文檔的網絡。搜索引擎能夠幫你尋找文檔,網絡鏈接為你在這些文件之間進行導航。但當時許多技術人員都預想互聯網會遠遠超越這種模式。

當時RFID(無線射頻識別)日益普及。RFID標簽是一種微型芯片,能發出一種簡單信號進行自我識別,同時可以連接到任意目標,因此,通過通信協議,此類芯片可以識別其接入的對象。檢測信號的掃描設備無須與RFID標簽進行實體接觸,二者也無須處于對方的可視范圍之內。從技術上講,運用RFID標簽,可以在瞬間清點完一輛卡車所裝載的貨物,甚至是一個倉庫中的所有貨物。

當時一家大型零售商正在設法構建更高效的供應鏈,要求其主要供貨商為商品貼上RFID標簽,這對該技術起到了極大推動作用。

由于預計未來物聯網將會大規模應用,專業技術人士推薦了不同的設備通信語言,從事實物互聯網業務的國際集團也由此形成。此外,許多專家認為,如果每個對象都擁有獨一無二的互聯網地址,根據IPv4的設計,即使可用地址高達40多億個,仍有可能出現網絡地址供不應求的局面。

雖然這一問題可以通過其他手段予以解決,但一個新的標準IPv6還在建立之中,從而增加可用互聯網地址的數量。

歷史可以告訴我們什么?首先需要強調的是,在“物聯網”這一概念背后,失敗的技術和承諾已然不知凡幾。在各種被提議的設備通信標準中,無一獲得普遍認可。近10年過去了,那家設法構建高效供應鏈的大型零售商的方案幾經修正,終于實現了一條部分基于RFID的供應鏈,但已無法與當初雄心勃勃的目標相提并論。而IPv6的起草工作已達10余年,互聯網卻仍然在依照IPv4運行。

所以,根據已有經驗來判斷,物聯網似乎更像是新瓶裝舊酒,只不過酒雖陳卻未聞其香,瓶雖新卻已漏矣。

常見的錯誤觀念

上述利用智能設備所進行的應用僅僅是全部應用的一部分,實際上,從識別、跟蹤等普通用途到流程控制和適應性決策等專業用途,物聯網的應用非常廣泛。

但是,要想充分發揮設備間的通信作用,實現商業價值,必須徹底擯棄關于物聯網的四個錯誤觀念和誤解。

錯誤觀念一:物聯網是一種技術

雖然提到有關智能設備的廣泛應用時,“物聯網”這一說法得到了普遍使用,但僅就技術而言,上述應用間的共性可謂微乎其微。即使在各類基于RFID的應用中(可被多種其他識別技術所取代,諸如磁條和生物識別技術等),除了RFID標簽本身,各應用系統間也很少具有共同之處。換言之,物聯網僅僅是一個概念,而不是一種您可以找到的技術。

錯誤觀念二:物聯網是跟隨互聯網興起的下一次浪潮

“物聯網”一詞讓人腦海中浮現這樣一幅畫面:通過互聯網,數十億計的物體被自由識別,彼此間不斷通信、協作。這是一個相當懵懂的想法,同時,如果設備可以通過接收并響應來自互聯網的指令進行實際操作,比如打開一扇門、開啟一條傳送帶或打開和關閉水輪機閥門等,其危險就更加不容小覷。

相當數量的設備使用TCP/ IP協議,但僅在專用網絡內通信,而不會連接到互聯網。事實上,許多設備(例如車鑰匙中的RFID標簽)甚至完全不與任何網絡通信,而是通過經優化的通信協議進行某一非常具體的應用。

也就是說,盡管稱其為“物聯網”,其實質卻與互聯網毫無關系。

錯誤觀念三:數據隱私法規對于推進物聯網發展至關重要

由于傳感器可以跟蹤某人(群)并監測其行為,因此持反對態度的一方常宣稱,制定隱私法規是推動物聯網大規模應用的關鍵推動力。在筆者看來,這是RFID發展初期的殘留想法,當時這種技術僅僅涉及消費品和零售行業。

雖然就直接關系到消費者的應用而言,數據隱私法規的確很重要,但物聯網的大多數應用不論與消費者還是數據隱私基本無關,甚至完全無關。而今,已實現的物聯網應用多種多樣,例如,某石油公司使用傳感器監測位于阿拉斯加的輸油管道,某養犬俱樂部使用RFID標簽尋找丟失的犬只,某發電公司在渦輪機上安裝傳感器以探測和避免潛在故障……這些應用都與數據隱私問題毫無關系。

即使我們把數據隱私作為一個問題,但富有想象力的企業總能創造新的商業模式,尋找到解決辦法。一家著名的美國保險公司與一組志愿者簽署協議,后者同意在其汽車上安裝一種特殊設備,以便對其駕駛習慣進行測評;作為回報,該保險公司對駕駛記錄良好的客戶提供優惠,降低保險費率。此外,一家信用卡公司在交易時使用來自客戶手機的定位數據,從而識別潛在的欺詐交易行為。

總而言之,如果一些企業推遲使用物聯網是因為它們正在等待數據隱私法規的話,那可要等上“相當長”一段時間了。

錯誤觀念四:物聯網需要設備通信標準

在關于物聯網的討論中,你可能會聽到人們慨嘆需要各式各樣的設備通信標準。誠然,如果在互聯網上,一臺設備需要隨機與其他設備進行對話,那么標準無疑是非常必要的,但是,正如上文所指出的,大多數物聯網應用將會高度專業化,即通過專用網絡來進行通信。

可以確定的是,標準決不會起負面作用,而且對跨組織和系統(如供應鏈管理)的應用效果顯著。但只要企業將注意力放在特定行業的具體應用上,就能大大推動物聯網的進程,而且效果將遠遠大于任何一種可在不同種類設備間執行多種功能的統一標準。

物聯網相關文章:物聯網是什么

評論