太陽能電池產業醞釀洗牌

太陽能電池廠大幅擴產之下,2011年,太陽能電池供應量將暴增,且中國大陸、韓國勢力崛起,臺灣太陽電池廠將面臨內憂外患,致使臺灣太陽能廠試圖藉由策略結盟扭轉局勢,另外,在中國大陸業者整并風起后,恐將引發一波洗牌效應。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/116875.htm面對中國大陸太陽能電池廠市占率后來居上,以及韓國后起之秀急起直追,臺灣太陽能電池供應商腹背受敵,再加上2011年太陽能電池將供過于求,且單價直落的態勢,臺灣中小企業規模的太陽能電池業者經營挑戰加劇,除積極朝下游系統、新技術及新興市場發展之外,供應鏈結盟已勢在必行。

嚴防中韓勢力坐大臺太陽電池廠掀結盟潮

光電科技工業協進會(PIDA)產業暨技術組專案經理何孟穎表示,面對中國大陸與韓國太陽能電池廠前后包夾,以及2011年恐將引發產能過剩與價格持續走滑的效應,多屬中小企業規模的臺灣太陽能電池廠,單打獨斗的勝算不大,而供應鏈結盟則不失為有利對策。此外,臺灣太陽能電池制造商亦試圖將營運觸角延伸至下游系統,以擴大旗下太陽能電池的出海口,同時也戮力研發銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能、高聚光型太陽光電(HCPV)等新技術,以因應毛利率下降,以及中國大陸、韓國夾擊的諸多挑戰。

科技產業大廠爭相進駐,且大張旗鼓部署模組與系統,往下游系統扎根,產業走向大者恒大態勢愈趨顯著,何孟穎認為,隨著產業大者恒大態勢漸顯,小廠勢將面臨被整并的命運,此外,不僅中、小規模的臺灣太陽能電池廠須采取策略聯盟,新進大廠盡管資源豐厚,且積極進行供應鏈垂直整合,然若能透過與產業鏈業者分工結盟,則如虎添翼,因此結盟風潮將會在產業中蔓延開來。

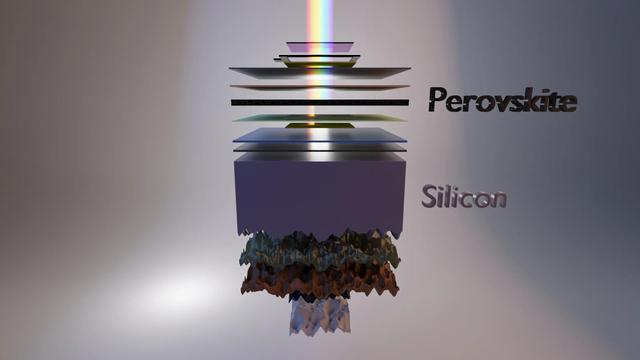

由于結晶矽太陽能電池轉換效率瓶頸難以突破,為擴大普及率,降低成本已刻不容緩。另一方面,臺積電、聯電、友達等晶圓代工龍頭、面板大廠莫不為太陽能產業的市場前景所吸引,不約而同切入CIGS等薄膜太陽能市場,顯見發展太陽能新技術已勢不可當。

除了太陽能電池廠興起結盟風潮外,中國大陸廠商在政策強勢主導下,紛紛從上游矽材、單矽棒/多矽錠、矽晶片,中游電池片、電池模組與下游應用系統多方垂直整合,擴展規模,將導致既有太陽光電供應鏈大洗牌。

十二五規畫主導陸廠進行垂直整合

資策會MIC產業顧問兼組長高鴻翔表示,陸廠在十二五規畫主導下,對于運用矽晶技術的太陽能產業已展現垂直整合的野心。中國大陸太陽產業三大巨頭河北晶澳、無錫尚德、天合光能,皆挾1,000MW以上的年產能優勢,從中游太陽光電模組制造,向上購并矽材廠,向下拓展應用系統,打造垂直供應鏈,進一步稱霸市場。而其余具規模產能的陸廠如英利、江陰海潤、江蘇林洋、蘇州阿特斯、南京中電光伏、天威等也蓄勢待發。此外日前,中國大陸副總理李克強先后拜訪積極發展綠能的西班牙、德國,除于面談中展現中國大陸對于太陽光電議題的高度重視,更于抵達蘇格蘭愛丁堡和和英國首相卡麥隆(DavidCameron)會談時,簽署價值1,000萬美元的清潔能源協議,據協議,蘇格蘭再生能源技術可望透過技術轉移,進入中國大陸市場,并強化中國在綠色能源布局的戰略夥伴關系。然值得注意的是,陸廠在政策主導,與積極搶建太陽能模組廠的趨勢帶動下,2011年太陽光電產能供過于求的陰影揮之不去。尤其,各國廠商在成本回收速度趨緩的情況下,已采取將中游電池制造外包,以及轉投資下游系統應用的策略。

綜觀目前運用主流晶矽技術的太陽能市場成本波動,主要來自于太陽能產業中游的電池與模組。EnergyTrend最新統計數據顯示,太陽能電池短期需求減弱,價格持續以3凜5%的幅度下降,達每瓦1.25美元,因此各大廠商為增加營收,布局上游矽材與下游系統整合、系統安裝、建筑或工程設計承包已是大勢所趨。

評論