智能電網:博弈中前行

加拿大人馬克·坎貝爾(Mark Kerbel)絕對沒有想到,自己不經意的一個念頭,正在給信息時期的社會發展,帶來甚至可以稱為革命性的影響。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/107732.htm通常一棟辦公大樓里總有各種各樣的耗電設備,但用一種什么方法可以減少整體耗電量,這對于一個環保主義者的坎貝爾而言,并不是一件挑戰性的工作。

最初的動機其實很簡單,就是讓大樓里的電器互相協調,減少大樓在用電高峰期的用電量。但要完成這項工作,還必須要有一個控制系統,當然,不是很麻煩的那種。

2005年的那個冬天,坎貝爾發明了一種無線控制器,這個設備與大樓的各個電器相連,坎貝爾證實對這些電器實現了有效的控制。

坎貝爾后來公開解釋這個過程,比如一臺空調運轉15分鐘,以把室內溫度維持在24℃;而另外兩臺空調可能會在保證室內溫度的前提下,停運15分鐘。 這樣,在不犧牲每個個體的前提下,整個大樓的節能目標便可以實現,因為每個電器的調整都是自動完成的。

現在這種模式通常被稱為智能系統,坎貝爾的設備非常簡單,不需要人管,也無需培訓,花幾個小時裝好后就可以投入使用,但在協同性上卻表現得非常良好。

因此,坎貝爾告別了自己以前上班的地方,借此成立了一家小公司。目前,坎貝爾在加拿大已經有了客戶,即多倫多水電廠(Toronto Hydro)。現在,他正試圖挺進美國加利福尼亞州,這家小公司已經越來越頻繁地出現在各大媒體。很多場所,比如酒店、醫院和工廠等,在使用了這種無線控制器后,可以節省多達30%的峰值電能。

坎貝爾的技術實際是目前熱門的“智能電網”的一種,圍繞這一概念的技術正在不斷出現。去年2月17日,美國總統奧巴馬簽署了高達7870億美元的經濟刺激計劃,其中,1200億美元用于基礎設施,而智能電網的大規模建設位列其間,奧巴馬還將其作為國家能源戰略的重要組成部分。

各方意見

實際上,“智能電網不是一個全新概念,美國最早在2001年就已經提出來了,自美國發生了“8·13”大停電之后,政府才重視起來,并且于2009年之后成為美國的國家概念。” 中國工程院院士、東北電網公司名譽總工程師黃其勵在接受《第一財經日報》采訪時表示。

據黃其勵介紹,中國2006年就開始做很多準備,因為隨著發展的需要,電網也需要很多的數字化和信息化。“我用的詞是智能電力系統,而不僅僅是一個網的概念。”

不過迄今為止,仍然沒有人對“智能電網”給出一個準確的定義,它如同一個撲朔迷離的故事,一次又一次推高了智能電網概念股的躍起。

公開資料記錄著跨國巨頭對于智能電網的認識。

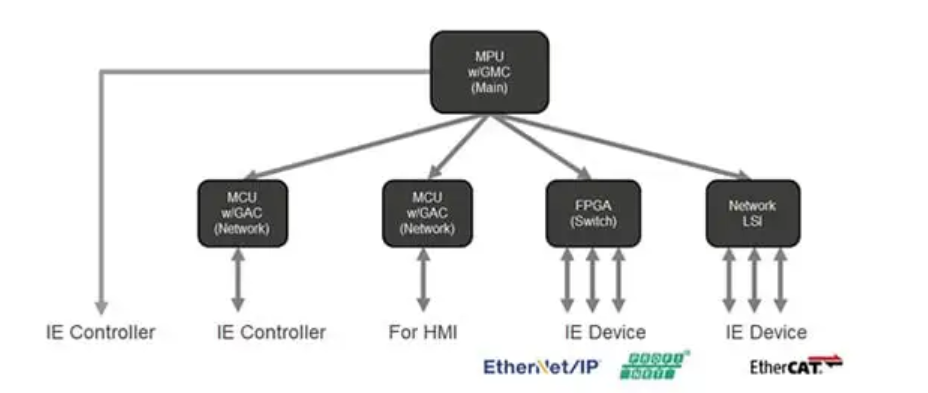

通用電氣就認為,智能電網是電力和通信架構的集合,并將自動化和信息技術結構結合到我們現有的電力網絡中。“智能電網本質上是為21世紀的社會改進20世紀的電力網絡,使之更加現代化。”

相對于通用電氣的看法,思科似乎將其概念更延伸了一層:“智能電網是一種智能化的未來電力系統,通過智能通信系統來連接所有電力供應、電力網絡和電力需求等組成要素,同時為電力供應單位和電力消費者帶來巨大的效益。”

2006年底,美國《時代》周刊將2006年度人物頒給了“YOU”,代表了千千萬萬的個人,昭示了“個性化消費時代”的來臨。

基于此,IBM把智能電網稱為“電網2.0”,認為與傳統的電網相比,智能電網看起來更像因特網,可以接入大量的分布式的清潔能源,比如風能、太陽能,并整合利用電網的各種信息,進行深入分析和優化,對電網進行更完整和深入的洞察,實現整個智能電網“生態系統”更好地實時決策。

正是基于這種2.0的模式,IBM勾勒了一幅美好的藍圖:對于電力用戶,可以自己選擇和決定更有效的用電方式;對于電力公司,可以決定如何更好地管理電力和均衡負載;對于政府和社會,可以決定如何保護我們的環境。最終,提高整個電網系統的效率、可靠性、靈活性,達到更高的智能化程度。

2008年,美國人在科羅拉多州的波爾得(Boulder)展示了一幅智能電網的美好場景,每戶家庭都安裝智能電表,人們可以很直觀地了解每個時刻的電價,從而把一些要使用大功率電器的事情如洗、燙衣服,用電暖氣等安排在電價低的時間段。

評論