別慌!特斯拉是為SiC提供新的發(fā)展方向

來源:行家說三代半

2018年,特斯拉讓碳化硅成為了“明星”技術(shù),但昨天,特斯拉卻宣布“減少75%碳化硅用量”,引發(fā)了世人對(duì)碳化硅產(chǎn)業(yè)前景的恐慌。

但“行家說三代半”通過與眾多碳化硅行家交流發(fā)現(xiàn),特斯拉并沒有放棄碳化硅,依舊堅(jiān)定采用碳化硅技術(shù)路線,大家大可不必恐慌。

本文我們試圖分析特斯拉新的碳化硅功率模塊可能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑,以及該事件對(duì)碳化硅產(chǎn)業(yè)影響的思考,歡迎大家留言拍磚、指點(diǎn)。

特拉斯下一代汽車成本下降50%

碳化硅器件用量減少75%

3月1日,特斯拉舉行了該公司歷史首次“投資者日”活動(dòng),萬眾矚目的“宏圖計(jì)劃”(Master Plan)重點(diǎn)篇章揭開面紗。

活動(dòng)上,特斯拉表示,2022年Model 3的成本已降低了30%,但下一代汽車的生產(chǎn)成本還將降低超過50%。而降低驅(qū)動(dòng)單元的造價(jià)是特斯拉降低汽車生產(chǎn)成本的關(guān)鍵一環(huán)。

特拉斯還透露,通過碳化硅器件、電池等多個(gè)方面的優(yōu)化,他們可將驅(qū)動(dòng)單元的成本降低約1000美元(近7000元人民幣),并且認(rèn)為其他任何汽車制造商很難做到(We don't think any other automaker is even close to that number)。

而最為關(guān)鍵的是特斯拉提出要減少碳化硅器件用量——“我們找出了一種減少75%器件用量的方法,但不會(huì)損害汽車的性能或效率(We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the efficiency of the car)”。

此消息一出,引發(fā)了股民恐慌,特拉斯自身股價(jià)也下跌5%以上。

特斯拉依舊看好

碳化硅趨勢不可逆

除了股民恐慌外,部分產(chǎn)業(yè)人士也緊張了。該消息在發(fā)酵當(dāng)中出現(xiàn)一些可能不太正確的論調(diào),比如:特拉斯要棄用碳化硅選擇氮化鎵,甚至還有人猜測特斯拉要用回硅基IGBT。

事實(shí)上,特斯拉是非常認(rèn)可碳化硅技術(shù)的。特斯拉動(dòng)力總成副總裁柯林·坎貝爾的原話是“碳化硅晶體管是關(guān)鍵但昂貴的部件(So the silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive)”。

因?yàn)樘蓟璨粌H昂貴,而且晶圓尺寸很難擴(kuò)展,擔(dān)心碳化硅器件的產(chǎn)能供應(yīng)會(huì)很難跟上他們汽車銷量的步驟,所以特斯拉認(rèn)為減少碳化硅的用量是勢在必行(So using less of it is a big one for us)。

另一個(gè)特斯拉沒有放棄碳化硅的佐證是——他們明確表示是通過進(jìn)一步的優(yōu)化功率模塊設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)碳化硅器件用量的減少。如果不看好碳化硅,他們也沒必要在這方面花大力氣,還在投資者日這么重要的場合把它作為一項(xiàng)技術(shù)突破進(jìn)行宣布。

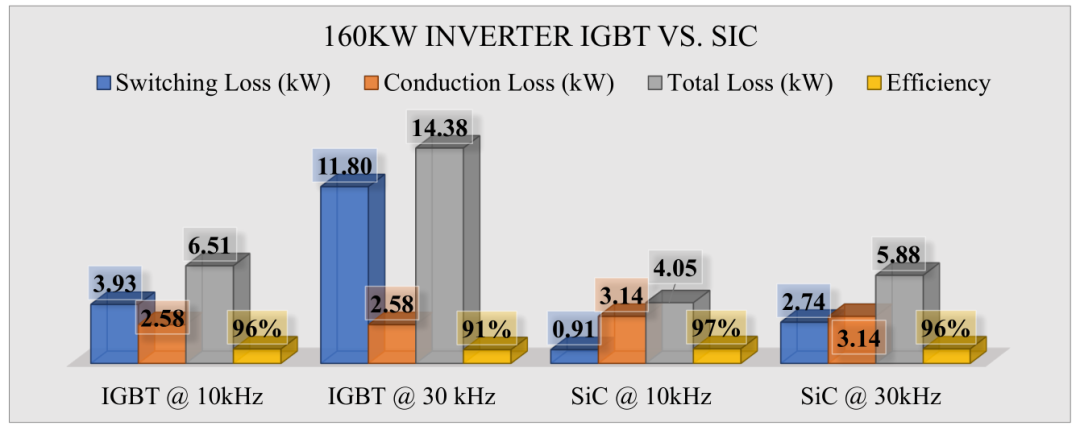

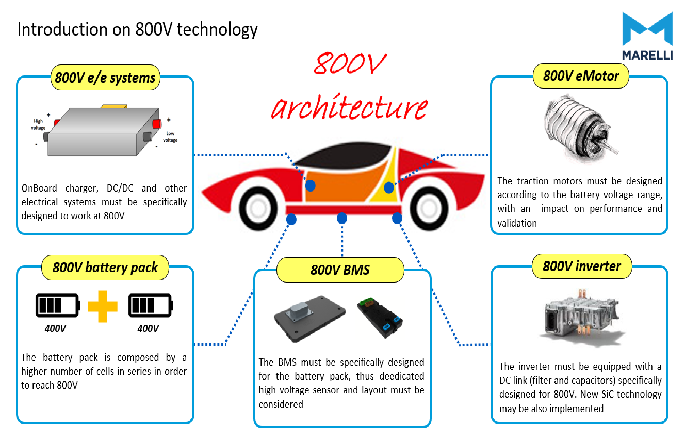

實(shí)際上,熟悉功率器件的讀者會(huì)明白,碳化硅取代硅基IGBT是不可逆的趨勢,尤其是在800V充電架構(gòu)之下,硅基IGBT已經(jīng)達(dá)到性能的極限,很難滿足主驅(qū)逆變器的技術(shù)需求。

從下圖可以知道,在800V架構(gòu)下,1200V硅基IGBT的能耗大幅上升,而此時(shí)采用碳化硅器件優(yōu)勢會(huì)特別明顯。

加入碳化硅大佬群,請(qǐng)加VX:hangjiashuo666

加入碳化硅大佬群,請(qǐng)加VX:hangjiashuo666碳化硅的高效率可以帶來多方面的好處。

首先,可以大幅減少電池的成本或提升電池續(xù)航能力。業(yè)界普遍認(rèn)可的說法是,單純將IGBT替換為碳化硅,主驅(qū)逆變器的效率能提升5%-10%,前幾天理想汽車甚至在電話會(huì)議里提到,800V+SiC可以將效率提升15%。

所以,以2021年電池成本132美元/kWh來算,假設(shè)采用碳化硅將效率提升5-10%,那么一輛100kWh的電動(dòng)汽車,在同樣的續(xù)航里程情況下,電池成本可以節(jié)省660-1320美元(約4500-9100元人民幣)。

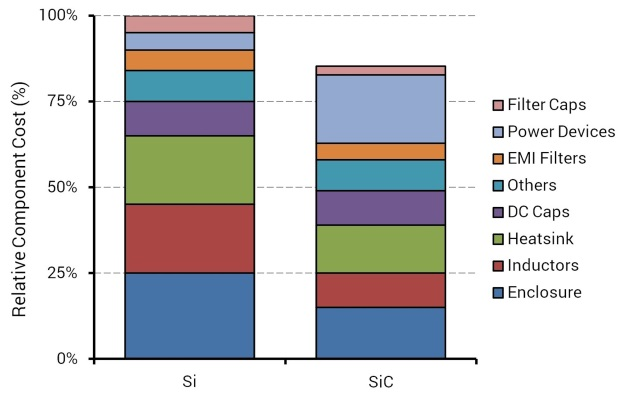

其次,盡管碳化硅器件的成本比硅基IGBT高,但是由于節(jié)省無源元器件、冷卻系統(tǒng)等的成本,整體主驅(qū)逆變器的系統(tǒng)綜合成本卻比硅基方案系統(tǒng)成本更低。

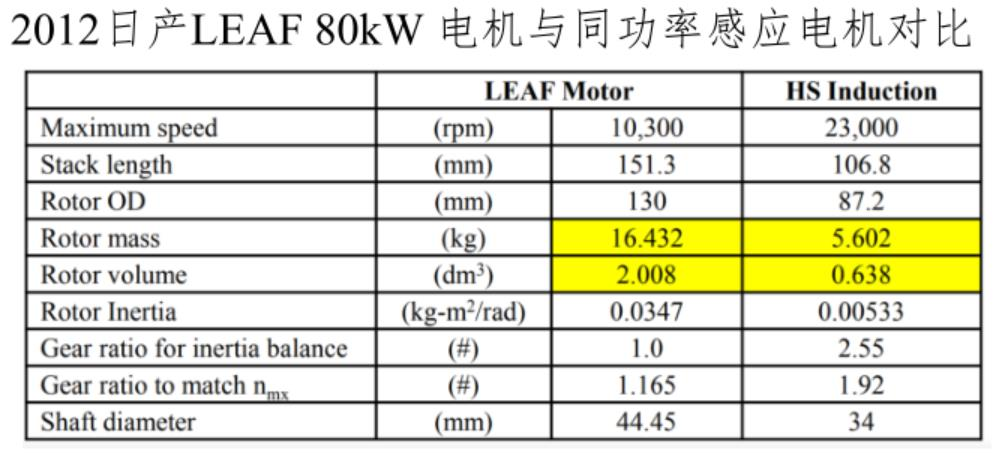

第三,碳化硅的還有助縮小驅(qū)動(dòng)電機(jī)的尺寸和重量。由于碳化硅的頻率比硅基IGBT更高,因此汽車廠商轉(zhuǎn)而采用高速電機(jī)可將電機(jī)重量減少三分之一左右。例如10000轉(zhuǎn)的電機(jī)重量為16.4千克,而23000轉(zhuǎn)電機(jī)只有5.6千克。

當(dāng)然碳化硅還有其他的好處,這里就不再一一列舉,而至于氮化鎵應(yīng)用在主驅(qū)暫時(shí)還沒有案例,盡管有企業(yè)在研發(fā),但總體來說氮化鎵“上車”的可靠性還有待更長時(shí)間的進(jìn)一步驗(yàn)證。

特斯拉“秘技”猜測

幾種可能的實(shí)現(xiàn)方式

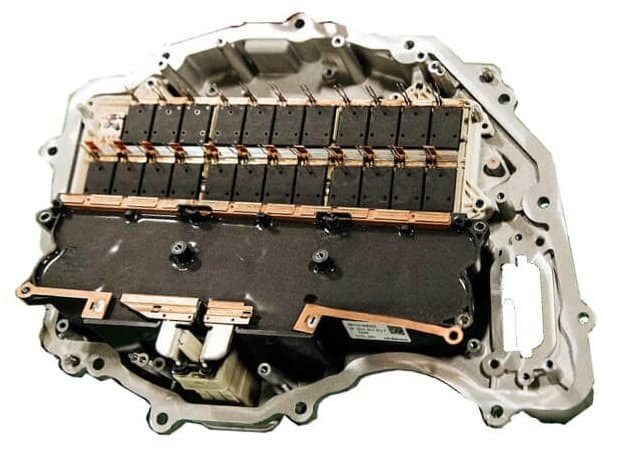

我們知道,特拉斯Model 3采用了24個(gè)功率單管,每個(gè)單管采用了2顆碳化硅器件,合計(jì)48顆器件。按照特斯拉的說法,如果用量減少75%,那么他們的下一代主驅(qū)逆變器的碳化硅器件用量為12顆(48顆×25%=12顆)。

“行家說三代半”今天咨詢了許多碳化硅行家,很多人對(duì)特斯拉能夠減少那么多的器件用量都感到吃驚,由于特拉斯透露的信息太少,暫時(shí)無法準(zhǔn)確知道他們是用了什么“秘技”。

事實(shí)上,特斯拉現(xiàn)場的表述已經(jīng)透露了他們的技術(shù)方向。

柯林·坎貝爾的原話是:“我們開發(fā)了自己定制化模塊封裝技術(shù),相比于市面上的碳化硅功率模塊產(chǎn)品,這種封裝的散熱能力提升了兩倍左右,這意味著模塊封裝中的碳化硅晶片要小很多(We designed our own custom package,and we can extract twice as much heat out of that package as we could buy off the shelf,It means that the silicon carbide wafer that's inside those packages can be much smaller)。

可以看出,特拉斯主要是通過功率模塊技術(shù)的改進(jìn)來減少碳化硅器件的尺寸和用量(后面解釋)。也有碳化硅行家猜測,特斯拉可能也從400V架構(gòu)轉(zhuǎn)向了800V架構(gòu)。兩方面的技術(shù)升級(jí),有望實(shí)現(xiàn)碳化硅器件數(shù)量的減少。

首先,800V母線電壓的提升為何能夠減少器件用量?

我們知道,特拉斯Model 3采用的是650V SiC MOSFET,假設(shè)升級(jí)1200V的SiC MOSFET,行業(yè)人士告訴“行家說三代半”,器件用量理論上是可以減少一半,即從48顆減少到24顆。

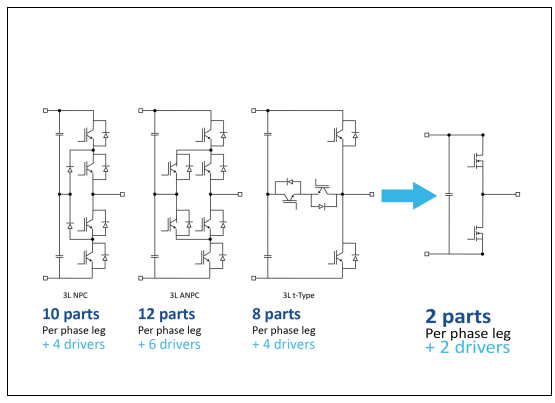

理論為,如果采用1700V的SiC MOSFET還可以進(jìn)一步減少,例如下圖。但是,800V母線電壓已經(jīng)對(duì)電氣絕緣和電機(jī)線圈的設(shè)計(jì)已經(jīng)提出了非常大的考驗(yàn),采用1700V的器件,母線電壓要達(dá)到1200V,這顯然不太現(xiàn)實(shí),所以800V電壓是比較合理的架構(gòu)。

注:上圖并非主驅(qū)逆變器電路設(shè)計(jì)

注:上圖并非主驅(qū)逆變器電路設(shè)計(jì)其次,模塊封裝散熱能力的提升為何能夠減少器件用量?

眾所周知,硅基半導(dǎo)體最高耐受結(jié)溫一般不超過125°C,而碳化硅導(dǎo)熱系數(shù)和熔點(diǎn)較高,所以耐受結(jié)溫可以輕易超越500°C。但受制于現(xiàn)有器件和模塊封裝技術(shù),今天絕大多數(shù)碳化硅器件的標(biāo)稱最高結(jié)溫為175°C,少數(shù)標(biāo)稱為200°C。所以,碳化硅器件的性能并沒有得到極致發(fā)揮,很多時(shí)候是降額使用。

為此,碳化硅企業(yè)都在研究新的封裝技術(shù),以充分發(fā)揮碳化硅的耐高溫性能。根據(jù)業(yè)界研究,通過采用“邦定緩沖層”(Bonding Buffering Layer)、雙面散熱等新技術(shù),碳化硅功率模塊的導(dǎo)熱能力可以提高10倍,電流能力可以提高 15 倍,這樣就也可以減少碳化硅器件的使用量。

此前,Wolfspeed已經(jīng)研發(fā)出結(jié)溫超過225 ℃的SiC模塊,Fraunholfer采用3D集成技術(shù)研制出200 ℃的SiC模塊。而比亞迪最新的SiC模塊電流能力也也有大幅提升,其第一代1200V模塊電流規(guī)格為840A/700A,在同樣封裝尺寸的情況下,其第二代1200V模塊做到1040A,功率提升了近30%。

所以,總結(jié)一下,特斯拉很有可能是通過新的模塊封裝技術(shù),在提升器件電壓(650V-1200V)和模塊功率的情況下,來減少碳化硅器件的用量。

還有行業(yè)人士認(rèn)為,特斯拉減少碳化硅器件數(shù)量的另一個(gè)好處是可以解決此前單管并聯(lián)所產(chǎn)生的各類振蕩和不均流問題。

量少但價(jià)升

應(yīng)用面將進(jìn)一步拓寬

相信許多人跟“行家說三代半”一樣,對(duì)碳化硅的市場前景是深信不疑的,唯一讓大家恐慌的是特斯拉減少那么多的用量(75%)會(huì)不會(huì)造成市場需求的下滑。

首先,量少但價(jià)升。盡管特斯拉下一代主驅(qū)逆變器的碳化硅用量會(huì)大幅減少,但是由于器件的電壓和電流可能會(huì)大幅提升,為此單顆器件的尺寸也會(huì)增大,F(xiàn)ab端的制造良率也會(huì)有所下降,因此器件價(jià)格可能會(huì)比650V器件高出很多。

其次,量少但需求增加。根據(jù)特斯拉的規(guī)劃,目前他們的全球產(chǎn)能近400萬輛,未來要做到2000萬輛。

第三,特斯拉還將會(huì)把碳化硅技術(shù)應(yīng)用到他們的其他產(chǎn)品當(dāng)中。“功率器件不僅僅是我們車的核心,也是我們充電樁和儲(chǔ)能產(chǎn)品的核心(They are also central to our superchargers into our energy storage products)。 ”

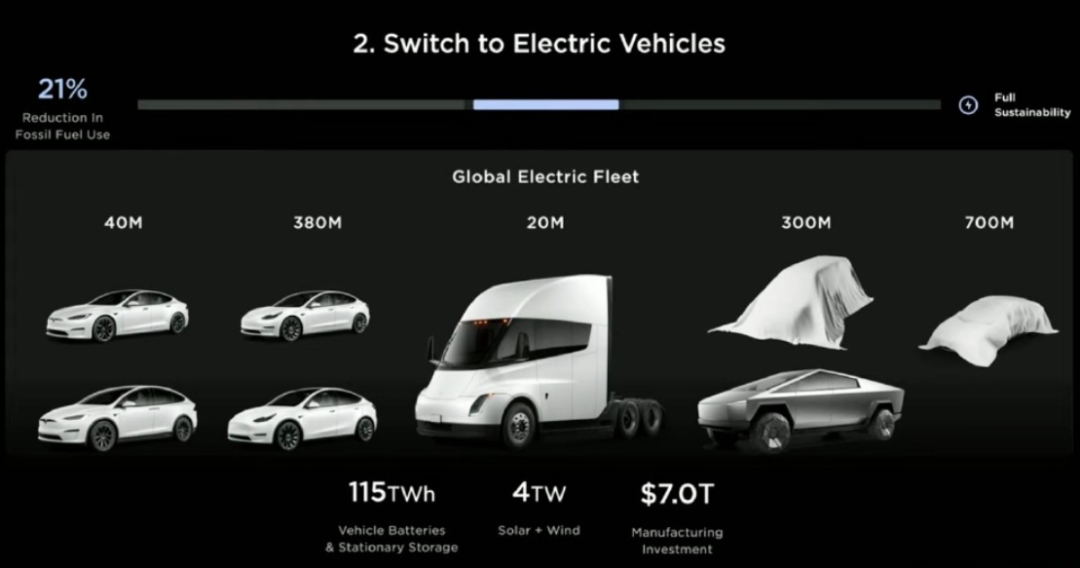

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆.馬斯克在“宏圖計(jì)劃3”中提到,特斯拉未來的儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到240TWh,可再生電力達(dá)到規(guī)模30TW,在制造方面投資10萬億美元。

對(duì)次,有碳化硅行業(yè)人士感嘆道,特斯拉的儲(chǔ)能計(jì)劃折算出碳化硅的總需求將是特斯拉汽車年用量的許多倍,未來碳化硅總用量只會(huì)不斷翻番增加。

第四,特斯拉用量的減少,使得碳化硅器件供應(yīng)商能夠服務(wù)更多的汽車企業(yè),其他車企的主流車型將較少受限于碳化硅器件的產(chǎn)能供應(yīng),導(dǎo)入碳化硅的節(jié)奏也會(huì)加快。

第五,除了特拉斯外,其他車企可能技術(shù)升級(jí)沒有那么快,大部分的主驅(qū)逆變器在一段時(shí)間內(nèi)依舊會(huì)采用30-48顆碳化硅器件,而且特斯拉沒有透露下一代驅(qū)動(dòng)單元的量產(chǎn)時(shí)間,短期內(nèi)還是會(huì)采用48顆碳化硅器件。

所以,“行家說三代半”認(rèn)為大家暫且無需恐慌,甚至應(yīng)該感到高興,因?yàn)樘厮估@次又一次推動(dòng)了碳化硅技術(shù)的進(jìn)步,為碳化硅行業(yè)的發(fā)展提供新的前進(jìn)方向和路徑,是有利于碳化硅在汽車更廣泛領(lǐng)域的普及化應(yīng)用。

不過,“卷王”特斯拉的威脅還是有的,其他車企和碳化硅企業(yè)在技術(shù)升級(jí)和成本優(yōu)化方面將面臨不小的挑戰(zhàn),這亟需SiC產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新。

*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。