NVIDIA 400億美元收購ARM已經宣布了半年多,但仍然懸而未決,面臨各國監管機構的審查和批準,但是NVIDIA CEO黃仁勛明確表示,有信心在明年完成收購,也符合最初預計的18個月的期限。黃仁勛表示,相信監管機構能夠認識到這筆交易是明智的,它會大大推動創新,創造新的市場機遇,能夠讓ARM進入此前難以觸及的市場,同時和以往的很多合作一樣,它會將AI帶入ARM生態系統,將NVIDIA的加速計算平臺帶入ARM生態系統,而這只有NVIDIA與一眾行業計算公司合作才能做到,因此無論對于NVIDIA還是ARM來

關鍵字:

英國政府 NVIDIA ARM

3月31日消息,Arm今日宣布推出Arm v9架構,以滿足全球對功能日益強大的安全、人工智能(AI)和無處不在的專用處理的需求。Armv9立足于Armv8的成功基礎,是這十年來最新的Arm架構。對于這個最新架構,外界最關心的是華為海思是否可以獲得授權。對此,Arm方面表示,經過全面的審查,Arm確定其Armv9架構不受美國出口管理條例(EAR)的約束。這意味著華為海思可以獲得v9架構的授權。另外,Arm也表示已將此通知美國政府相關部門,將繼續遵守美國商務部針對華為及其附屬公司海思的指導方針。

關鍵字:

Arm v9架構 華為

新聞重點:· 全新的Armv9架構將會成為未來3,000億顆基于Arm架構芯片的先驅· 基于通用計算具備的經濟性、設計自由度和可及性的優勢,Arm v9架構進一步推進專用計算處理· 提供更高的性能、增強的安全性以及數字信號處理和機器學習功能 (2021年3月31日)Arm今日宣布推出

關鍵字:

Arm Arm?v9

據報道,英國反壟斷部門“競爭與市場管理局”(CMA)今日表示,將對英偉達(Nvidia)以400億美元收購英國芯片設計公司ARM交易展開調查。CMA稱:“我們可能會評估,如果該交易完成,ARM是否有動機停止向英偉達競爭對手提供IP授權服務,或提高授權價格、降低服務質量。”而英偉達之前則表示,將繼續把ARM作為一家獨立的子公司運營,采用“客戶中立”和“開放許可”的模式。如果這些公司愿意支付費用,就可以獲得許可證,即使他們是英偉達的直接競爭對手。去年9月,英偉達與軟銀達成協議,將以約400億美元的價格從軟銀手

關鍵字:

Arm 英偉達 NVIDIA

前不久,AWS宣布,Arm將把AWS云服務應用到包括其絕大部分電子設計自動化(EDA)的工作負載。Arm將利用基于AWS

Graviton2處理器的實例(由Arm

Neoverse核心提供支持),將EDA工作負載遷移到AWS,引領半導體行業的轉型之路。傳統上,半導體行業使用本地數據中心完成半導體設計驗證這樣的計算密集型任務。

為了更有效地執行驗證,Arm使用云計算仿真現實世界的計算場景,并利用AWS幾乎無限的存儲空間和高性能計算基礎架構,擴展其可以并

關鍵字:

AWS Arm 電子設計自動化

半導體IP已經成為IC設計中不可缺少的一環,IP停止授權不啻于對整個芯片設計釜底抽薪,甚至可以說,掌控了最常用的IP就等于掌握了未來半導體發展的主動權。

關鍵字:

IP arm 芯原

Telechips Dolphin5汽車SoC基于Arm異構計算解決方案,該解決方案包括CPU,GPU和NPU IP。Telechips已經加入了Arm的Flexible Access計劃,該計劃包括多個Arm IP安全軟件包 Arm日前宣布,專注于汽車應用的全球領先的無晶圓廠半導體公司Telechips已為其下一代汽車片上系統(SoC)Dolphin5選擇了領先的Arm IP套件,該產品專為高級駕駛員輔助系統(ADAS)和包括IVI Systems的數字駕駛艙等應用而設計。為了滿足Telechip

關鍵字:

Telechips Arm

兆易創新作為中國存儲器和微控制器(MCU)芯片的領軍者,面對嚴峻的國際形勢依然保持強勁的上升勢頭,在產業界格外引人矚目,并不斷獲得行業榮譽。通過運用得當的產品覆蓋和市場推廣策略,為廣大客戶提供全方位的技術和服務。使得MCU產品持續領跑國產品牌首位,在工業控制和汽車周邊、消費電子、物聯網、移動應用及通信領域,獲得業界的廣泛認可。著眼于未來規劃,繼續加大以創“芯”推進創新的戰略,致力于構建可持續發展的生態系統,不斷壯大產品系列和品類,從而打造中國集成電路(IC)強盛和常青的基業。

關鍵字:

單片機 MCU GD32 生態系統 Arm RISC-V 中國芯

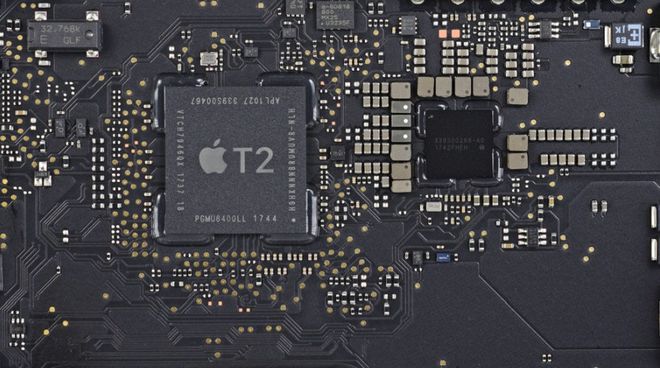

蘋果M1芯片自發布以來,就受到了巨大關注,其對Mac產品性能帶來的巨大提升,也使更多的廠商關注到ARM芯片的潛力。近日,知名爆料人@Mauri QHD 就透露,AMD已經在生產M1競爭對手的原型,該公司正在開發該芯片的兩個版本,一個帶有集成RAM,一個沒有集成RAM。據國外媒體NoteBookCheck報道,早在2016年,AMD公司就宣布推出一種名為K12 Core 的ARM架構芯片,遺憾的是,K12 Core最終并沒有上市。看來這次,AMD或將卷土重來。關于M1芯片,蘋果曾介紹,其具有統一的內存架構,

關鍵字:

AMD ARM

日前,ARM公司CEO Simon Segars在英國倫敦與媒體交流了一番,話題主要圍繞NVIDIA收購案展開。 在被問及是否擔心來自中國監管機構的審批壓力時,Segars表示,監管機構定然會仔細審核并購交易,因為ARM和NVIDIA都是這個世界上極重要的技術公司。 看起來Segars對中國監管機構不會輕易放行做好了準備,但他緊接著強調,被一家美國公司收購并不會改變我們持續向世界提供技術的初心。 可能是為了打消疑慮,也或許是為了亮明態度,Segars指出,出口管制屆時也不會對ARM有新的困擾,因

關鍵字:

ARM NVIDIA

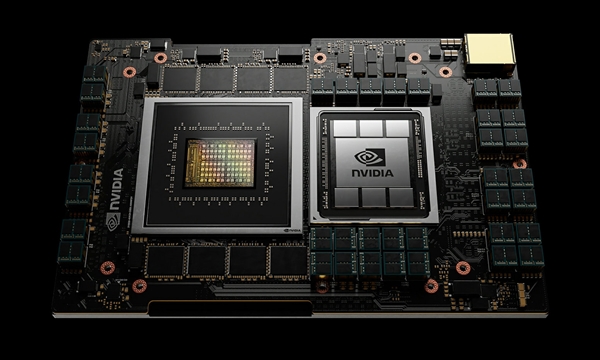

教主黃仁勛,最新心情應該很不錯。 因為業績很不錯。北京時間11月19日凌晨,英偉達公布了2021財年第三季度財報。 第三季度營收47.26億美元,同比增長57%,比上一季度增長22%; 游戲收入為22.7億美元,同比增長37%; 數據中心營收達到19億美元,比去年同期增長162%。 按照他們自己的說法,就是「Record」、「Record」、「Record」,三個都創造了歷史新高。 此外,第三季度凈利潤為13.36億美元,去年同期為8.99億美元,同比增長49%。上一季度為6.22億美元,

關鍵字:

英偉達 RTX 30 ARM

從在今年年底開始,蘋果準備為其歷史悠久的Mac計算平臺推出一個引人注目的新架構。這款基于ARM架構、自主研發的新處理器將對Mac的未來產生重大影響,甚至幫助蘋果構建比Mac更龐大的非英特爾新平臺。在過去的40年里,蘋果采取了一系列激進舉措,將其Mac硬件轉向完全不同的全新芯片架構。其他任何計算平臺都沒有如此成功地完成過這樣復雜的轉變,更不用說嘗試像蘋果那樣在Mac上進行三次重大變革了。從20世紀80年代的摩托羅拉68000到90年代的PowerPC,再到21世紀初的英特爾x86。每次遷移都需要付出巨大的努

關鍵字:

蘋果 ARM Mac

今年9月14日,英偉達(Nvidia)宣布以400億美元的價格從軟銀集團手中收購其英國半導體子公司Arm,該協議也得到了Arm首席執行官Simon

Segars的支持。目前這筆交易正在走法律程序,等待相關國家的審批。而Arm所在的英國,以及正與美國處于貿易摩擦當中的中國的態度極為關鍵。對此,英偉達承諾Arm將繼續運營其開放許可模式,同時保持全球客戶中立性。并強調將會保留Arm英國總部并繼續擴大規模,Arm品牌也將保留,允許Arm繼續在英國進行知識產權注冊服務。Arm

CEO Simon Segar

關鍵字:

英偉達 Arm

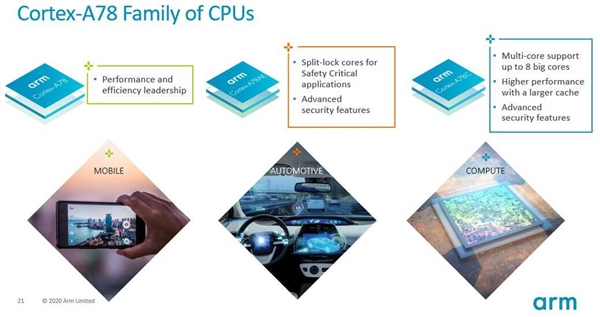

今年5月,ARM官宣了最新一代移動處理器架構Cortex-A78,同時登場的還有Mali-G78 GPU、Ehos-N78 NPU等。 其中A78支持4大核和4小核(Cortex-A55)這樣的Big.LITTLE混合配置,顯然,這是為了兼顧性能和功耗。但對于某些設備,如筆記本來說,功耗上限更高,顯然A78就有著力不能支了。 對此,ARM本周更新了Cortex-A78C架構,面向高性能計算優化,主要服務筆記本等產品。 芯片商可配置最高8顆Cortex-A78C大核的方案(典型伸縮場景還有6大核)

關鍵字:

ARM Cortex-A78

arm+fpga架構介紹

您好,目前還沒有人創建詞條arm+fpga架構!

歡迎您創建該詞條,闡述對arm+fpga架構的理解,并與今后在此搜索arm+fpga架構的朋友們分享。

創建詞條

關于我們 -

廣告服務 -

企業會員服務 -

網站地圖 -

聯系我們 -

征稿 -

友情鏈接 -

手機EEPW

Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.

《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司

京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473