電子業(yè)30年:一葉扁舟與聯(lián)合艦隊(duì)之思

第七個(gè)五年計(jì)劃(1986-1990年)期間,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持改革開放的總方針,沿著有計(jì)劃的商品經(jīng)濟(jì)的道路探索前進(jìn)。這其間,一度出現(xiàn)通貨膨脹,遇到了暫時(shí)困難。在此大環(huán)境下,“七五”期間的電子工業(yè)既經(jīng)歷了超高速的發(fā)展,也經(jīng)受了市場(chǎng)疲軟所造成的生產(chǎn)和效益大幅度滑坡的困擾,各個(gè)年度起落較大,發(fā)展很不平穩(wěn),出現(xiàn)了波浪式發(fā)展的現(xiàn)象。不過(guò)從總體上講,發(fā)展的步子仍比較大,同“六五”相比,面貌發(fā)生了重大變化,成績(jī)是顯著的,保持了較快的發(fā)展速度。1990年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值672.7億元,為1985年工業(yè)總產(chǎn)值的2.35倍,年均遞增18.6%。經(jīng)濟(jì)效益總體上比“六五”有所提高,“七五”期間共完成工業(yè)總產(chǎn)值2633.7億元,實(shí)現(xiàn)銷售收入2140.3億元,實(shí)現(xiàn)利稅245.72億元,分別是“六五”期間的3.05倍、3.22倍、1.92倍。電子產(chǎn)品出口、出口生產(chǎn)基地建設(shè)取得了可喜進(jìn)展,先后形成出口基地企業(yè)36個(gè)、擴(kuò)權(quán)企業(yè)98個(gè)。1990年電子行業(yè)出口超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)有19個(gè),合資企業(yè)出口超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)有9個(gè)。中國(guó)電子進(jìn)出口總公司發(fā)揮了外貿(mào)主渠道作用,年出口額從1985年的5520萬(wàn)美元增長(zhǎng)到1990年的7.3億美元。

在此期間,由于進(jìn)行了多方面的改革探索,行業(yè)運(yùn)行機(jī)制發(fā)生了從未有過(guò)的重大變化,其中變化最大的是醞釀已久的按照“企業(yè)放下去,行業(yè)管起來(lái)”的原則,1985年、1986年兩年先后將170個(gè)部屬企業(yè)和25個(gè)事業(yè)單位下放,一些省屬企業(yè)也相應(yīng)下放,部機(jī)關(guān)也相應(yīng)進(jìn)行了改變,逐步轉(zhuǎn)變職能,推行行業(yè)管理。以企業(yè)下放為基礎(chǔ),推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合和企業(yè)結(jié)構(gòu)的集團(tuán)化,各種形式的聯(lián)合體有很大發(fā)展。經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合公司已有200多家,規(guī)模較大、知名度較高的企業(yè)集團(tuán)有30多個(gè),如長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)、上海長(zhǎng)江計(jì)算機(jī)(集團(tuán))公司、中國(guó)振華電子工業(yè)公司、深圳賽格集團(tuán)等。這就是電子工業(yè)發(fā)展史上“小家與大戶”闖市場(chǎng)、“一葉扁舟與聯(lián)合艦隊(duì)”過(guò)大海那場(chǎng)討論的一段佳話。

科技體制的改革使科研單位逐步進(jìn)入電子工業(yè)發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)。科研單位全部實(shí)行所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和任期目標(biāo)責(zé)任制,95%以上實(shí)行了不同形式的承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制和技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,改革了撥款制度。本著開放搞活、推進(jìn)科技面向經(jīng)濟(jì)建設(shè)和促進(jìn)科技成果商品化的原則,積極探索科技與經(jīng)濟(jì)結(jié)合的模式,如進(jìn)入企業(yè)和企業(yè)集團(tuán),與中小企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開展橫向聯(lián)合,建立行業(yè)技術(shù)開發(fā)中心,創(chuàng)辦科技型企業(yè),進(jìn)入科技園區(qū),到沿海特區(qū)辦分所,建立合資企業(yè)等。

科研院所由封閉型轉(zhuǎn)向開放型,由單一科研型轉(zhuǎn)向科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型,以軍工為主的研究所實(shí)現(xiàn)了軍民結(jié)合。這樣以來(lái),活力大為增強(qiáng),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)1989年對(duì)48個(gè)研究所的統(tǒng)計(jì),他們年總收益為9.9億元,比1985年增長(zhǎng)1.15倍。其中橫向收入5.39億元,占總收入的比重由1985年的13.1%上升到1989年的54.3%。

為了開展學(xué)科建設(shè),促進(jìn)院校科研發(fā)展,我們建立了4個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、16個(gè)部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,并用世界銀行貸款建立了材料、微波、計(jì)算機(jī)3個(gè)高水平科研中心,促進(jìn)了科研水平的提高。“七五”期間共承擔(dān)5389項(xiàng)科研課題,獲國(guó)家重大科技進(jìn)步獎(jiǎng)26項(xiàng)、部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)293項(xiàng),出版科學(xué)專著307部,發(fā)表學(xué)術(shù)論文3861篇。國(guó)際間的交流與合作進(jìn)一步加強(qiáng)。

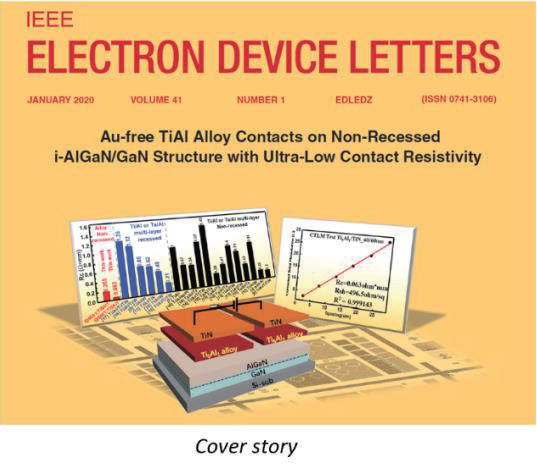

為了推動(dòng)微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造,國(guó)家“七五”安排了3項(xiàng)重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,即大規(guī)模集成電路研究開發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)研究開發(fā)及計(jì)算機(jī)軟件研究開發(fā)。這3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,由原機(jī)械電子工業(yè)部主持,國(guó)家教委、中國(guó)科學(xué)院參加,共安排了17個(gè)課題199個(gè)專題,總經(jīng)費(fèi)4.46億元;組織1225個(gè)單位,近萬(wàn)名科技人員參加攻關(guān);共取得科研成果1000余項(xiàng),其中理論性研究成果145項(xiàng),新產(chǎn)品600項(xiàng),新技術(shù)和新工藝295項(xiàng),其他成果146項(xiàng)。這些成果中有71%達(dá)到了國(guó)際20世紀(jì)80年代水平,有55%填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,一部分已在科研和生產(chǎn)中得到應(yīng)用,轉(zhuǎn)讓專題成果109項(xiàng)。這些成果在很大程度上解決了國(guó)內(nèi)技術(shù)和生產(chǎn)上的需求,有的突破了國(guó)外封鎖,有的很快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口,產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

另一項(xiàng)重大舉措是一批三線企業(yè)搬遷、調(diào)整及改造,由偏僻地區(qū)向中心城市靠攏。這一舉措是根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于三線企業(yè)要“調(diào)整改造,發(fā)揮作用”的方針進(jìn)行的,1984年啟動(dòng),1990年基本完成,共有64個(gè)電子企(事)業(yè)單位搬遷。“七五”期間繼續(xù)調(diào)整改造,通過(guò)合并或兼并,使企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)得到改善,尤其是在信息交流方面,情況大為改觀,生產(chǎn)能力得以發(fā)揮,經(jīng)濟(jì)效益有所提高。據(jù)對(duì)15個(gè)遷建改造企業(yè)的統(tǒng)計(jì),從1984年開始遷建改造到1990年,工業(yè)總產(chǎn)值增加了5.9倍,利稅增長(zhǎng)5倍。

評(píng)論