美股評論:云計算走下云端

上個月,自由軟件運動的發起者斯托爾曼(Richard Stallman)的身影陡然活躍起來,而他批評的鋒芒所向,正是近期以來被硅谷很多人掛在嘴邊上的所謂云計算。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/89028.htm他慷慨激昂的言論首先被報紙刊登,然后就在眾多科技博客中引發了一場口水大戰。斯托爾曼強調的是,這一趨勢其實是意味著用戶將失去控制權,他們將再也無法控制自己的程序、自己的資料和自己的隱私。

毋庸贅言,很多人都相信所謂云計算就是科技行業乃至于我們這個世界的未來。比如周一的時候,軟件巨頭微軟(MSFT)就最終為Windows Azure揭開了面紗,后者是一個開發平臺,可以讓微軟加入亞馬遜和Salesforce.com等等先行一步的玩家行列,提供基于互聯網的軟件應用程序服務。

顯然,云計算的支持者和反對者都不會輕易放棄自己的觀點,爭論還將持續下去。不過,一本今年早些時候出版的叫做《大轉變》(The Big Switch)的書籍的確提出了一個非常有力的觀點,即通過另外一個提供商將許多電腦計算能力連接在一起,這是針對未來的趨勢。作者卡爾(Nicholas Carr)將云計算和電力的發展歷史進行比較,給人留下了極為強烈的印象,他宣稱,計算領域迄今為止最大的轉變正在醞釀之中。

“站在供應面的立場看來,我們目前還根本不可能說清誰會成為贏家,誰又會成為輸家。”卡爾早些時候接受采訪時表示,“最大的贏家或許會是谷歌、Salesforce.com和亞馬遜等提供互聯網服務的公司......這些企業并沒有從舊時代沿襲下來的負擔,可以輕松地以云計算為基礎開始自己的業務。”

所謂云計算,其背后最重要的理念就在于,你使用的軟件其實并不需要“居住”在你的電腦里面。

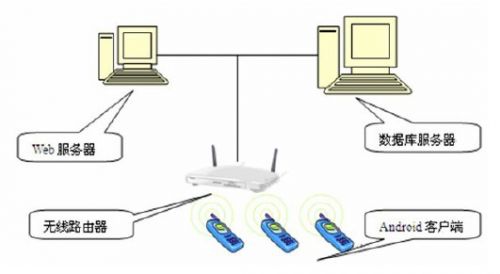

你利用軟件完成你全部的工作,而你所使用的軟件其實是在主機上,由其他人運轉,你只需要通過互聯網建立連接就可以了。至于你的文件和數據,則儲存在一個巨大的數據中心里面。

比如微軟,在過去的歲月中,該公司最主要的業務就是生產各種薄膜包裝的注冊軟件,但是現在,他們也在改變自己的做法,他們為開發商提供一種途徑,由后者來創建應用程序,微軟可以利用自己的數據中心來運轉和維護這些程序,而消費者則通過互聯網接入。

亞馬遜(AMZN)已經先行一步,他們已經根據這一理念建立了自己相應的業務,即被稱為S3的云計算服務,滿足小企業的計算需求。盡管這家電子商務巨頭并沒有就這一服務披露任何具體的財務數字,但是他們的確曾經表示,在今年的第三財季中,這一包括網絡服務在內的業務門類營收激增42%,達到了1.3億美元。

一些較為年輕的企業也參與進來,比如Salesforce.com(CRM)和NetSuite(N),都建立了自己的整體業務架構,來通過云計算提供軟件服務。

云計算的反對派宣稱,這一趨勢進展的同時,用戶將失去對自己數據的控制權,他們將不得不被鎖定在若干專用系統身上。

自由軟件基金會創始人、GNU操作系統發明者斯托爾曼上個月接受采訪時明確表示,“這是非常愚蠢的,不,這甚至比愚蠢還要糟糕:這完全是一個推銷陷阱。”

可是,卡爾的觀點卻相反,他宣稱,消費者每天登錄谷歌(GOOG),使用后者基于互聯網的搜索引擎時,其實就已經在一定程度上使用著云計算了。目前,谷歌也在逐步進入應用程序領域,比如提供GMail和其他特色服務,這其實就意味著你的電子郵件是儲存在谷歌的數據中心,而不是你的個人電腦之中。Gmail的用戶會看到基于他們自己郵件內容而遞送的廣告,這一條件很多人都愿意接受,因為他們將因此獲得免費的電子郵件服務和免費的巨大儲存能力。

“谷歌......幾乎儲存了他們用戶百分之百的數據。”卡爾指出,“他們是一家技術高度發達的公司,非常擅長于數據的分析。與此同時,他們也是一家溫和的公司,但是他們所建設的的確是一種‘大哥式’的基礎設施構造,是很容易被濫用的。”

不過,在卡爾看來,云計算由于擁有許多經濟面的好處,最終還是會成為贏家,通過種種不同的渠道為眾多消費者和企業客戶所接受。

卡爾在自己的著作當中專門回顧了電力的發展歷史,介紹了各公司是如何開發自己的發電廠的,惟有如此,電力的產生和輸送才成為可能。比如,Burden Iron Works于1851年在正走向現代化的紐約建立了水利機組,為自己的制造業部門提供電能,使得后者享受到了強大的競爭優勢。可是,伴隨一系列發明使得中央電網變成了最經濟的架構,再也沒有企業愿意花費巨資自己研發和建立電廠了。

卡爾在書中寫道,“假如我們從純粹經濟學的視角著眼,我們就會發現,電力和資訊技術之間居然存在著如此驚人的相似性。”

一些批評家認為,云計算意味著歷史的倒退回大型機的復辟,意味著所有用戶再度蛻變為大型電腦系統中沒有什么發言權的終端。這一邏輯聽起來的確是言之成理,但是卻忽略了目前非常重要的虛擬化潮流。虛擬化可以讓一個服務器向一系列不同的龐大系統那樣行事,而運轉眾多程序和儲存眾多資料的成本卻低得驚人,完全不能和1960年代同日而語。

無論如何,許多企業現在都已經發現,自己的傳統經營方式完全可能因為未來的云計算潮流而受到沖擊,這些企業顯然必須認真面對現實,就像微軟這樣。在相當時期之內,市場可能是由一種混合形態主宰,即那些更加敏感的應用程序是在本地存儲,而其他需要更多維護的部分則交給云計算。只是,假如科技企業忽略了這一趨勢,就可能因此而遭受滅頂之災,在將來的某一天未必不會像汽車時代的馬車生產者那樣尷尬。

評論