健康感知計算和生命健康監測探討

摘要:本文介紹了健康感知計算的發展歷史,所面臨的挑戰,并對國內外健康感知比較,健康感知、計算和服務“三結合”發展趨勢,同時對生命健康監測問題進行探討和分析,介紹了睡眠監測、血糖監測、運動檢測。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/281879.htm健康感知計算

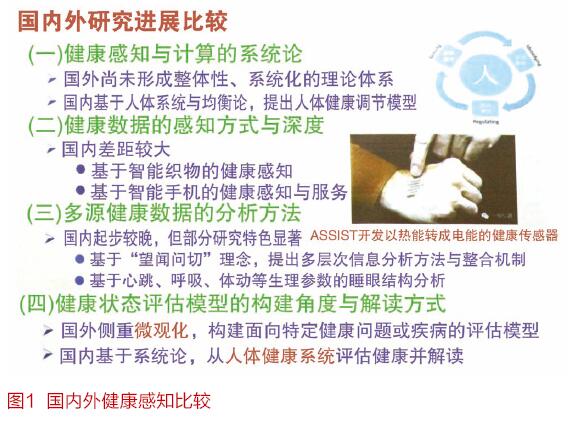

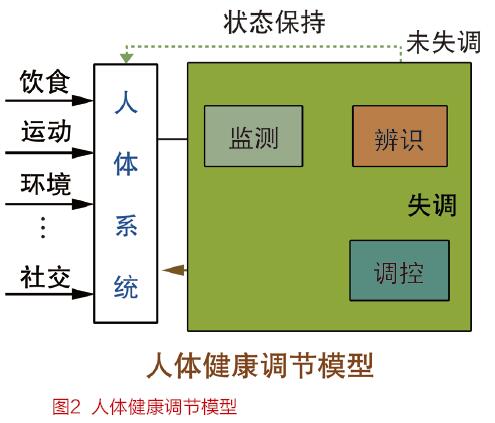

西北工業大學計算機學院教授周興社:如圖1國內外健康感知研究進展的比較可知,(1)在健康感知與計算系統論方面,國外尚沒有形成整體性系統化的理論體系;國內有些院士基于人體系統觀與均衡論,提出了人體健康的調節模型。(2)在健康數據的感知方式與深度方面,國內和國外差距較大,尤其在基于智能植入的健康感知等方面。(3)在多元信息數據的分析方法方面,國內剛剛開始,和國外相比較起步較晚,但是部分研究也具有一定的特色。(4)在健康狀態評估模型的構建方面,國外側重于微觀化,主要根據某一種疾病構建健康評估模型;國內則基于系統論,從人體健康系統的角度來評估健康并解讀相關的癥狀。這方面和國外差別較大。

健康感知發展趨勢

國內在西安召開了專家研討會,提出了可穿戴計算與健康感知相結合的發展趨勢,健康檢測是可穿戴計算的一個重要應用。在深圳召開的全國性的可穿戴會議上,絕大部分內容都集中在服務健康。可穿戴計算與健康感知的結合具有很多優勢,比如在醫院的檢查相比,可穿戴長時間持續的動態監測能夠獲取豐富的健康數據;可穿戴設備的便捷性也使健康參數的采集可以在日常生活中間進行。不過,可穿戴計算與健康感知相結合也面臨一些新的挑戰,主要有三個挑戰:第一,實現健康感知的持續性和普適性。目前一些設備缺乏普適性,需要解決感知的精確性和普適性之間的矛盾。第二,提升可穿戴設備的舒適性,可穿戴設備要從可以穿戴變成適合穿戴。第三,減少和消除可穿戴設備的負面效應,現在的企業界都沒有過多地去研究輻射對人體健康的影響等負面效應問題,要把可穿戴計算和健康感知進一步相結合,還需要研究很多問題。比如人體供血的綜合建模方法、穿戴在哪個部位更加合適、便捷的智能人體交互方法、可穿戴系統的優化設計方法等。

第二個趨勢是大數據與健康評估相結合,可穿戴設備和數字醫療的快速發展催生了健康領域的大數據。比如蘋果健康軟件包等健康軟件,收集移動手機用戶的健康數據,數據集合非常龐大。和傳統通過醫院做簡單的診療相比,利用大數據進行健康狀況評估具有更多的優勢,可以揭示更多人體健康規律。健康大數據是關系復雜的多維數據,數據類別特別多,并且個體差異顯著,而且還涉及到隱私問題。所以,進行大數據和健康狀態評估,需要研究一些關鍵問題,比如適合健康大數據的分析方法,并非所有的大數據分析方法都適合健康大數據。還有基于大數據分析的健康評估演化模型,一個人的健康變化是個演化過程,怎樣基于大數據分析進行健康評估演化,這些都是需要研究的問題。

第三個發展趨勢是O2O模式與健康服務相結合。在電子商務領域已經獲得成功的O2O模式也可以用于健康服務。O2O健康服務需要解決如何整合醫院、社區、家庭、網絡等分散的健康服務資源,有效整合健康數據、面向不同人群提供個性化的服務(老年人、小孩等不同人群)、創新新型的健康服務形態等挑戰。O2O健康服務的關鍵點在于研究健康服務個性化的設計。健康云服務也存在優化空間,目前已有的一些健康云服務系統,服務質量并不高。還需要研究健康服務的動態演化,根據人的不同健康狀態進行動態演化,提供更加針對性的服務和健康促進新模式。

健康感知、計算和服務“三結合”

健康感知是基礎,健康計算是核心,健康服務是目的。人體健康調節模型包括感知和辨識調節。在這方面,西工大承擔了一個重點基金-面向老年人健康的非干預性感知與持續計算研究。研究內容為非干預感知動靜結合、晝夜互補、睡眠加步態。目前已經在持續計算、基于感知數據的關聯分析和健康評估等方面取得了一些階段成果。

生命健康監測探討

北京大學深圳研究生院教授王新安:今天大家思考人的健康問題,需要重新思考一些基本的問題。比如人從何而來,將往何去這個古老的哲學問題,這個問題有很多解釋,但仍未達成共識。第二個問題是人到底能活多久?健康研究的意義到底是什么?人們能不能活200歲、300歲、800歲, 百歲老人能不能像30歲小伙子一樣健康,精神體力飽滿地生活,這個問題很有意思。無論從動物細胞演進還是歷史的考證等方面,都很難得到定論。比較嚴謹的說法(嚴謹的說法不等于認同)是按生長期成熟期的年齡的5到7倍推算,即100到140歲。如果按細胞成熟期過程(按動物),拿動物壽命和人類壽命類比,人類壽命可以達到145歲。從細胞分解的角度又可能得到不同的說法。傳說中國歷史上的彭祖(彭祖,姓籛名鏗。一作彭鏗,陸終第三子,據宋初樂史《太平寰宇記》“彭城縣”條引《彭門記》云:殷之賢臣彭祖,顓頊之玄孫,至殷末,壽七百六十七歲,今墓猶存,故邑號大彭焉)活到880歲,據記載,武當創始人張三豐活了200多歲,近代中國最長壽的李青云256歲。

當然,僅僅以個別存在的客觀事實或過去的傳說來判定人類到底能活多久并不是一種科學的態度。人體的機制非常復雜,比如睡覺問題,人類為什么要睡覺?睡覺的功能是什么,解決了什么問題?籠統來說,睡覺消除了機體和精神上的疲勞,但真的這么簡單嗎?再比如疾病,尤其是威脅健康的慢性病、難治的、危害嚴重的各類癌癥、糖尿病、高血壓到底是怎么形成的?藥物對機體到底有什么樣的療效,怎么界定?人們到醫院去治病、開處方,一開三天,三天之后告訴我們,這個不對癥、換個藥,再來三天,為什么不能兩個小時之后告訴病人不對癥,為什么讓病人在不對癥的情況下吃三天藥呢?醫院負責任嗎?這個流程合理嗎?這些問題如果能夠解決,人活到100歲,還能夠像30歲一樣精力充沛,那么老齡化就不是問題。

目前王新安教授的研究工作是睡眠監測和運動監測。睡眠很重要,運動亦如是。醫生總對病人說要適量運動。但什么叫適量?這是一個不科學、不嚴謹的術語。能不能準確量化定義“適量”?運動監測,是從簡單之處著手復雜問題。比如,糖尿病人的治療有很多方法,好的如無創血糖取得了良好的效果,延緩了病人的壽命。但治療不當則會讓病人痛苦、無尊嚴地快速死亡。比如,連續血壓監測,有氣囊無法做到連續監測,連續監測必須對機體沒有傷害。目前在癌癥的早期監測、無創監測上已經取得了一些進展。如果能夠連續、無創地監測人體,也許就可以發現人為什么會生病,什么原因、什么事情導致的生病。更長遠的目標是返老還童,這也是最近比較活躍的研究課題,返老還童并不是長生不老,而是希望做到無疾而終,我們也希望,不用經過變老,生命終結時突然死亡,這樣就不再需要醫療,不再需要治病。(本文根據第13屆全國嵌入式系統學術會議錄音整理,未經演講者確認)

評論