打破慣性成功轉型:從飛利浦看國際企業的轉型策略

臺灣飛利浦總經理柏健生日前應淡江大學國企所之邀,在EMBA演講分享“從飛利??浦看國際企業的轉型策略”。他指出,飛利浦的企業轉型與變革計劃有兩大主軸,一為思考使命愿景以重新定義事業范疇;另一則為核心策略方向的調整。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/275158.htm柏健生表示,當企業面對極大的外部經營環境改變,過去僵化的成功方程式(行動慣性)不但無法帶領企業繼續獲利成長,甚至使企業身陷生存危機,此時,企業采取改造其經營方式的策略行動,往往是使企業得以成功轉型與成長的要素。

網絡泡沫沖擊核心事業

荷蘭皇家飛利浦是一家超過120年歷史悠久的跨國電子公司,在1996年到2000年間,先后面臨高額的財務虧損,以及2000年網絡開始泡沫化,直接沖擊到公司原有的核心事業體,即半導體和零組件,于是為了生存與追求永續的成長,展開了一連串的企業轉型與變革計劃。

柏健生指出,90年代中期之前的飛利浦是非常產品與技術導向的,從1891年推出第一個燈泡到后續的真空管、錄音帶、錄放影機、CD等都是火紅一時的創新發明,并為了這些終端的消費性電子產品,建立起需要巨額投資的半導體與電子零組件垂直供應鏈。

為了掌握關鍵零組件以有利于末端消費性電子產品的發展,技術與產品導向的半導體、電子零組件的供應鏈發展在當時確實有其必要性。

“只是后來內部管理成本增加、垂直整合效能下降,再加上2000年的網絡泡沫化對原有半導體與相關零組件造成極大沖擊,便開始展開了大刀闊斧的組織變革”。柏健生說。

組織變革提升品牌價值

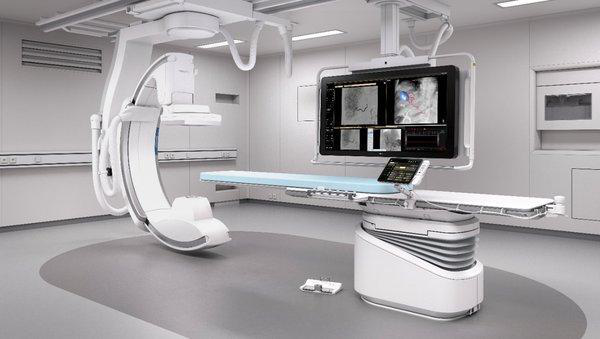

在歷經了97個非核心與虧損事業部門的裁撤,再依據以“透過有意義的創新改善人們生活”的使命與愿景,提供人們整體解決方案為主的創新方向,重新將事業范疇定義為“醫療保健、優質生活產業及照明”三大領域,脫離高波動性、高資本密集度、與低獲利的區塊,轉型專注在有獲利成長機會的領域。

柏健生說,90年代中期之前,以消費電子產業為主軸的飛利浦是以“高度垂直整合”為其主要的核心策略,在事業范疇重新調整之后,便以整合品牌管理為核心,以提升品牌價值為策略思考方向。

這個階段從全球趨勢中找尋新的市場機會,將創新能力與各地市場的需求進行聯結,并以策略性并購為手段,在“高成長+高獲利+優化組織能力”的并購準則之下,購并了40家新事業,強化了醫療保健、優質生活與照明三大水平延伸的事業組合體。

柏健生舉例,透過更加重視以人為主的整體解決方案的創新策略思考方向,飛利浦在過去這幾年每年獲獎無數,比如2014年有47項產品得到iF獎,另有39項產品得到Red Dot獎,而且名列Interbrand2014年全球最佳品牌百大排名之一,品牌價值高達103億美元,相較于十年前顯著成長了234%。

而最令人刮目相看的是,在組織變革轉型的過程中,最常見的員工抗拒,并未發生。

柏健生說,根據調查在組織轉型之后的今天,有高達75%的員工以在飛利浦工作為榮。這應該歸功于飛利浦一直以來流暢的組織溝通文化,不僅僅是正式的溝通,在飛利浦隨時可見角落咖啡的非正式溝通。

策略聚焦擘劃愿景藍圖

美國《財富(Fortune)》雜志曾贊譽飛利浦企業成功的變革轉型為“變革教科書”的經典案例,飛利浦企業的轉型,不僅有清楚而聚焦的策略方向,更有深獲人心的組織愿景藍圖為引導。

柏健生強調,飛利浦致力于透過創新建構一個體質更為健康的世界,目標在2025年之前每年改善30億人的生活。同時,也將讓抱持相同熱情的人們在此服務,同心協力創造卓越價值。

淡江大學國企所EMBA副教授張俊惠認為,從飛利浦看國際企業的轉型策略,與領導變革之父約翰.科特(John P. Kotter)的看法不謀而合,成功的組織變革起源于“危機感”,以“組織愿景”為引導,并發展對應的策略及夠聚焦的目標,借由不斷地溝通、授權行動、持續推動變革,并注入新的組織文化。

彼得.杜拉克(Peter F. Drucker)也說,21世紀最大的管理挑戰是領導變革,企業最重要的策略,就是要拋棄昨日。唐納.薩爾(Donald N. Sull)更指出,打破日積月累的“行動慣性”,才能確保成功轉型。

評論