太陽敏感器原理與技術發展淺析

一、概述

太陽敏感器是在航空領域應用最廣泛的一類敏感器,所有的衛星上都配備有太陽敏感器。太陽敏感器通過測量太陽相對衛星本體坐標系的位置來確定衛星的姿態。選擇太陽作為參考目標是因為太陽視在圓盤的角半徑幾乎和航天器軌道無關并且很小,因此,對大多數應用而言,可以把太陽近似看作點光源。這樣就簡化了敏感器設計和姿態確定算法。并且,太陽的高亮度、高信噪比使得檢測比較容易實現[1]。

太陽敏感器除了能夠為衛星提供姿態信息以外,還可以用來保護靈敏度很高的儀器,如星敏感器。

二、太陽敏感器的構成

太陽敏感器的構成主要包括三個方面:光學頭部、傳感器部分和信號處理部分[2]。光學頭部可以采用狹縫、小孔、透鏡、棱鏡等方式;傳感器部分可以采用光電池、CMOS器件、碼盤、光柵、光電二極管、線陣CCD、面陣CCD、APS、SMART等各種器件;信號處理部分方案可采用分離電子元器件、單片機、可編程邏輯器件等。

三、各種太陽敏感器工作原理與特點

太陽敏感器按照其工作的方式可以分成“0-1”式、模擬式和數字式幾種。

1、“0-1”式太陽敏感器

“0-1” 式太陽敏感器又稱太陽發現探測器,即只要有太陽就能產生輸出信號,可以用來保護儀器,使航天器或實驗儀器定位。它的結構也比較簡單,敏感器上面開一個狹縫,底面貼光電池,當衛星搜索太陽時,一旦太陽進入該探測器視場內,則光電池就產生一個階躍響應,說明發現了太陽。持續的階躍信號指示太陽位于敏感器視場內。

一般來說,衛星的粗定姿是由“0-1”式的太陽敏感器來完成的,主要用來捕獲太陽,判斷太陽是否出現在視場中。“0-1”式的太陽敏感器要能夠全天球覆蓋,且所有敏感器同時工作。這種敏感器雖然實現起來比較簡單,但是比較容易受到外來光源的干擾。例如,此球反射的太陽光信號、太陽帆板反射的太陽光等都容易對這種敏感器形成干擾。因此,敏感器的濾波器能夠濾掉偶爾出現的電脈沖。

2、模擬式太陽敏感器

模擬式太陽敏感器又稱為余弦檢測器,常使用光電池作為其傳感器件,它的輸出信號強度與太陽光的入射角度有關,其關系式為

其中,Iθ—太陽光束與光電池法線方向的夾角。0—光電池的短路電流;

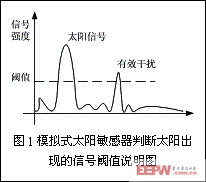

模擬式太陽敏感器幾乎全部都是全天球工作的,其視場一般在20°~30°左右,精度在1°左右,它判斷出現太陽信號的閾值以不高于太陽信號的80%(一般為50%)為門限。如圖1所示。

這樣的精度對于通信衛星還可以,但對于對地觀測的衛星來說,精度太低,因此,目前的通信衛星主要依賴這種模擬式的太陽敏感器。

3、數字式太陽敏感器

模擬式太陽敏感器的實現原理簡單,但是其精度卻難以滿足衛星姿態控制系統日益提高的要求,并且,模擬式太陽敏感器容易受到地球反射光等其它光源的干擾使對姿態測量的結果產生誤差,因此,數字式太陽敏感器得到了很大的發展。并且,數字式太陽敏感器能夠滿足越來越高的重量輕、功耗低、精度高、模塊化等要求。

數字式太陽敏感器是通過計算太陽光線在探測器上相對中心的位置的偏差來計算太陽光的角度的敏感器,主要有CCD和APS兩種,其中CCD太陽敏感器包括線列CCD數字式太陽敏感器和面陣CCD式太陽敏感器,而APS數字式太陽敏感器則以面陣為主。目前應用CCD的數字式太陽敏感器產品較多。

數字式的太陽敏感器的視場一般在±60°左右,其精度能夠達到≤0.05°。其原理多是采用太陽光通過狹縫照射在CCD探測器上,通過計算太陽成像偏離CCD中心的位置來計算太陽光的夾角。其工作波段多采用0.4mm~1.1mm的可見光波段。

雖然數字式太陽敏感器的視場很大,但真正用到的只是其中的一小段,在實際工作中它只對靠近光軸的主要區域重點探測,遠離光軸的兩側只在較少時候進行探測;另外,為了避免被太陽能電池帆板等反射的太陽光干擾,太陽敏感器對偶然出現的較強信號也會將其濾除;最后,數字式太陽敏感器一般在CCD的前面要加濾光片,用來衰減太陽光強,使其不至于工作在飽和狀態。

四、國外太陽敏感器的發展現狀

隨著衛星對姿態控制精度要求的日益提高以及小衛星、皮衛星等微小衛星的發展,太陽敏感器逐漸向著小型化、模塊化、標準化、長壽命的方向發展,并且要求其具有大視場、高精度和高可靠性,數字式太陽敏感器是能夠滿足這些要求的首選,因此,數字式太陽敏感器必將成為太陽敏感器的發展趨勢,世界各國也越來越注重數字式太陽敏感器的發展。由原來的線陣CCD發展成面陣CCD,再發展到現在的APS面陣的數字式太陽敏感器,其精度越來越高,體積越來越小,質量越來越輕,壽命也越來越長。目前CCD太陽敏感器已經在國外廣泛使用。

1、俄羅斯

俄羅斯地球物理協會研制開發太陽敏感器已經有四十年的歷史,圖2所示為其研制的一款CCD太陽敏感器,其主要技術指標為[3]0.28kg;尺寸:70mm×70mm×50mm;視場:92°×92°;測角誤差均方根值:12”;功耗:0.6W。:質量:

2、意大利

意大利伽利略公司研制的使用2048元長線列探測器的太陽敏感器(圖3)在ITALSA-I中獲得了良好的效果,其主要技術指標為[3]170mm×94mm×85mm;電子學尺寸為:204mm×152mm×121mm;重量:光學頭部為0.98kg×2,電子學質量為:2.8kg×2;精度:系統誤差:0.06°,隨機誤差:0.005°; 功耗:光學頭部1.5W/軸,電子學3W/軸。:光學頭部尺寸:

3、荷蘭

圖4所示為荷蘭TNO-TPD公司研制的太陽敏感器。該敏感器中采用了線列陣CCD器件,在光學部分設置了一個與線列陣器件垂直的狹縫,由此來進行太陽方位角的測量。共兩個模塊完成X,Y坐標的測量。直接測量精度達到0.10°,使用查找表進行數據校正,精度可達到0.02°。該敏感器采用整機備份的冗余設計方案。

另外,該公司為滿足小衛星以及皮衛星的需求,研制的以APS為探測器元件的高精度數字式太陽敏感器,視場為128°×128°,質量小于250g,精度可以達到0.02°[4]。

4、美國

圖5為美國GoodRich公司生產的型號為13-517的太陽敏感器。該太陽敏感器由另一款13-515太陽敏感模塊構成,可由多個13-515型號太陽敏感器組成,用來滿足特殊航天飛行的要求,具有128°×168°的視場,誤差0.3°,體積為5.1×2.4×1.9in.,功耗為0.3W,壽命為15年。

5、日本

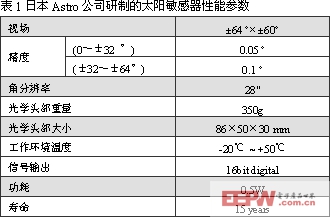

圖6所示為日本Astro公司研制的太陽敏感器,該敏感器已在多次飛行任務中成功使用,具有視場大、功耗低、精度高的特點。其性能參數如表1所示[5]。

五、太陽敏感器的發展趨勢分析

從各種敏感器的性能參數分析以及其敏感器構成的情況可以看出,太陽敏感器正在向著小型化、高精度、高穩定性、低功耗、長壽命的方向發展,其探測器元件由光電池逐漸向CCD、APS等面陣探測器發展,這將促進太陽敏感器的高度集成化和模塊化。

此外,單一種類的敏感器已不能滿足衛星高精度以及高穩定性的要求,例如太陽敏感器在衛星進入地球陰影區時無法工作,因此,目前的姿態控制系統多采用多種敏感器的組合方式,用來提高姿態控制的精度和穩定性。例如,使用星敏感器作為主要定姿裝置,則將高精度太陽敏感器和紅外地球敏感器作為備份;若采用高精度太陽敏感器和紅外地球敏感器作為主要定姿裝置,則將星敏感器作為備份。各種敏感器互為備份,甚至還有一些組合模式的敏感器的出現,為航天器的姿態控制提供穩定的保障。

參考文獻:

[1] 夏南銀等. 航天測控系統[M],北京:國防工業出版社,2002

[2] 席紅霞. 大視場、高精度數字式太陽敏感器[J],紅外,2003,(1)

[3]內部資料[Z],解放軍電子工程學院,2005-9-8

[4]Analog Sun Sensor Assembly[DB/OL],http://www.goodrich.com

[5]DSS2 Digital Sun Sensor [DB/OL],http://www.astro-r.co.jp

[2] 席紅霞. 大視場、高精度數字式太陽敏感器[J],紅外,2003,(1)

[3]內部資料[Z],解放軍電子工程學院,2005-9-8

[4]Analog Sun Sensor Assembly[DB/OL],http://www.goodrich.com

[5]DSS2 Digital Sun Sensor [DB/OL],http://www.astro-r.co.jp

The Principium And Developing Direction Of The Sun Sensors

Abstract : The principium and structures of the sun sensors are showed in this paper, and the development status outside are introduced. At the end of the paper, the developing direction of the sun sensors is analyzed simply.

Keywords: sun sensor; the sun; satellites

作者簡介:

工程學院博士,專業為信號與信息處理,研究方向是光學工程。

通信地址:安徽合肥解放軍電何麗,解放軍電子子工程學院航天室(230037)

聯系電話:0551-5767748

電子信箱:heli1734@163.com / heli1734@sohu.com

胡以華,解放軍電子工程學院科研部總工,教授,博士生導師。研究方向為紅外、光電、圖像處理、航天信息對抗等。聯系電話:0551-5767748(辦)。

工程學院博士,專業為信號與信息處理,研究方向是光學工程。

通信地址:安徽合肥解放軍電何麗,解放軍電子子工程學院航天室(230037)

聯系電話:0551-5767748

電子信箱:heli1734@163.com / heli1734@sohu.com

胡以華,解放軍電子工程學院科研部總工,教授,博士生導師。研究方向為紅外、光電、圖像處理、航天信息對抗等。聯系電話:0551-5767748(辦)。

評論