PM2.5檢測儀之系統揭秘

我國首臺PM2.5濃度實時監測儀器研制成功

“粒徑××,粒子數××,粒普××,PM2.5濃度×× ”,通過電子觸摸屏,工作人員每隔3秒就能采集一次空氣中可吸入顆粒物(PM2.5和PM10)的濃度和粒徑分布。3月29日,我國首臺可實時檢測可吸入顆粒物濃度及粒徑分布的儀器(LD310和LD320)在京通過了專家鑒定。

據介紹,PM2.5作為大氣中直徑小于或等于2.5微米的顆粒物, 它的直徑還不到人頭發絲粗細的1/20,可直接吸入肺部,對人體健康和空氣質量等有重要影響。由于國內一直缺乏PM2.5監測的核心技術,國外設備制造商紛紛搶占國內市場,在國家“十一五”科技支撐計劃和北京市相關科技計劃的支持下,北京匯豐隆生物科技發展有限公司與中國環境科學研究院等單位進行了聯合攻關,研發的LD310空氣動力學粒徑譜儀攻克了空氣動力學飛行時間光散射粒子測量核心技術,并采用噴口加速技術,不僅可以檢測PM2.5的濃度,同時還能真實地反映大氣氣溶膠粒子在呼吸道內的沉積部位,更適合于研究氣溶膠粒子對人體健康的危害;LD320大氣顆粒物散射光粒徑譜儀攻克了粒子加速、光散射粒子測量等核心技術,可滿足當前我國PM2.5監測體系建設和大氣環境污染防控的重大需求。

目前,LD310和LD320均已通過技術性能、環境適應性測試和應用試驗,并完成了與國外β射線法設備的樣機對比試驗,各項性能指標達到或接近國際先進水平,填補了國內空白。

鑒定專家組認為,這兩臺儀器都具有自主知識產權,對突破國際進口技術和產品依賴、解決當前我國PM2.5監測體系建設和大氣環境污染防控對動態監測設備的重大需求具有戰略意義。

PM2.5監測設備選擇進口還是國產?

“PM2.5被寫進《環境空氣質量標準》、全國將開展細顆粒物監測”的消息,像一針網絡清新劑注入各大論壇。廣大網民在擊節叫好的同時,關于它的細節追問似乎才剛剛開始:采購PM2.5監測儀器的龐大“市場蛋糕”由誰享用?監測設備用進口的還是國產的?區域聯防聯治會否成為PM2.5“寫”上藍天的掣肘?對此,記者采訪了兩會代表委員和會外專家。

監測設備:進口還是國產?

環境保護部副部長吳曉青2日表示,“十二五”期間,國內要建設近1500個PM2.5監測點位,前期投入將超過20億元。

“監測設備究竟進口還是國產?”不少網民建議“一定得買進口的”。可中科院大氣物理研究所研究員王躍思說:“有些國外儀器并不好使。國外監測儀器各有缺陷,方法評價也需時間,難以在短期內得出一致結果。截至目前,尚無一種儀器能準確無誤地測定PM2.5濃度。”

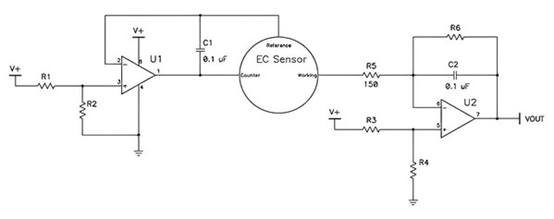

“PM2.5監測主要有‘稱重法’‘β射線法’‘光散射法’,需要借鑒發達國家的成功經驗,但不能全盤照搬。”全國人大代表、天津市環保局總工程師包景嶺說,監測方法不同、儀器不同都會造成數據相當大的差異。“在觀測、分析和治理技術等方面,政府應多加扶持,注意考慮民族儀器制造業的發展,讓我國的PM2.5監測和治理逐漸使用本土技術。”

區域聯防聯治:是不是紙上談兵?

在一些高校的BBS論壇上,不少熱愛環保的學生發帖稱:“僅僅監測PM2.5能治本么?再先進的儀器也改變不了塵土飛揚,關鍵得看如何治理!”

包景嶺代表對此深表認同:“大氣污染是一個區域概念,拿京津冀來說,一個氣候條件控制下,肯定會互相影響。如果不實行區域聯防聯治,再怎么監測空氣質量也白搭。”

評論