金屬探測器在食品行業的應用

“平衡線圈”技術自19世紀被首次注冊專利以來,金屬探測器已出現了相當大的發展。即使最近幾年中還出現過重大的進步:模擬探測器為數字探測器所替代以及功能強大的微處理器技術的采用均為最重要的發展。它們提供了更強的性能、更高的靈敏度與處理能力,現在即使在極為苛求應用當中,金屬探測器依然可按客戶需求進行開發并很好地使用。

金屬探測器是如何工作的?

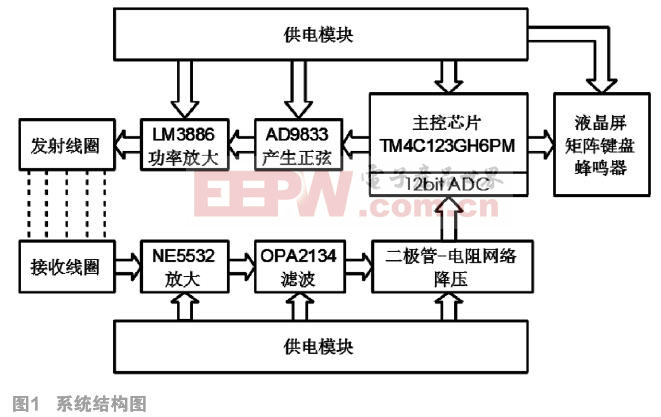

工業金屬探測器可有兩種方式安裝。可以在傳送帶上輸送的產品上面或下面安裝‘板式’線圈。但更靈敏的探測器則應該讓產品穿過線圈并將線圈安裝于金屬殼內。這種更靈敏的‘線圈’型,其中通常裝有3個線圈(見圖1、圖2)——1個中心發射線圈和2個繞向相反的接收線圈裝在一個探頭內。與中心線圈相連的振蕩器產生一個高頻磁場。而兩個繞向相反接收線圈相互連接,以便在磁場未受干擾時可將它們所產生的感應電壓自相抵消。

能夠探測到多大小的金屬物?

靈敏度的高低取決于兩方面的因素:孔徑的尺寸與工作頻率。孔徑的尺寸越小,探頭的靈敏度就越高。例如,高度為50mm的孔徑將能夠探測到只有0.5mm的金屬物。其次,頻率越高,靈敏度則也越高。不過,提高頻率并不自動意味著保證探測能力的提高,因為它可能會使食品本身對探測器產生一個很強的信號,也就是通常所說的‘產品效應’。因此,我們的目標是確定一個不致出現誤動作的最高頻率。這樣,探測器既探測了污染物、又不會發出錯誤警報,從而避免了產品的浪費。為了得到最佳的結果,應該對每種待檢驗的產品確定特定的探測參數并自動予以記錄和保留。

檢驗金屬探測器性能的行業標準,是通過探測器檢測到的各種金屬球的尺寸。但事實上,污染物的形狀可能是金屬絲或金屬片的碎屑(見圖3)。它們依自己在探測器孔徑位置的不同而對探測器會產生不同的信號,即通常所說的‘方位效應’。

導電的、有磁性的金屬——如鐵,鉻鋼,碳鋼和碳化鎢等為最容易被探測到的金屬,因為它們對金屬探測器的磁場具有顯著的效應。其它低電阻的有色金屬也是如此——如紫銅,鋁,鉛,黃銅,青銅等。雖然它們并非具有磁性,但它們卻屬導體,也較容易探測。唯有那些純凈的、高電阻且無磁性的金屬——如不銹鋼類中的304和316,對金屬探測器構成最大的挑戰。它們的導電性差,較難探測但在食品和包裝機械中卻經常使用。可是只要探測器性能好,它們依然可以被可靠地識別。

評論