一種2.65GHz高效電流模式D類功效放大器設計

引言

本文引用地址:http://www.104case.com/article/245928.htm功率放大器(PA)的效率是整個無線通訊系統效率最重要的影響因素,傳統的線性PA(包括A類,B類,AB類和C類)具有良好的線性度,但效率卻非常低,造成了大量的能量損耗,這不僅增加了無線通訊系統的成本,并且給整個系統的散熱帶來了巨大的困難;而開關類功率放大器(SMPA)由于具有很高的效率,已經成為無線通訊行業的研究焦點。

在SMPA中,驅動電壓幅度足夠強(過驅動),使得輸出晶體管相當于受控的開關,在完全導通(晶體管工作于線性區)和完全截止(晶體管工作于截止區)之間瞬時切換,在理想情況下,開關上的電壓和電流沒有交疊,可以達到100%的效率[1]。然而在實際電路中,由于寄生阻抗和有限的開關速度,晶體管并不是一個理想的開關,SMPA的效率會隨著頻率的增加而快速地下降。D類PA作為最早被報道的SMPA已經廣泛地應用于音頻領域。傳統的VMCD PA在每個信號周期內,晶體管漏極電容(Cds)的放電會造成了1/2CV2的能量損耗(V為晶體管導通瞬間時的初始漏極電壓)[2-3],頻率越高,其造成的能量損耗越大,因此傳統的VMCD PA在高頻時無法實現較高的效率,其很少應用在射頻領域。E類PA通過實現零電壓開關很好地解決了這個問題,在開關導通的瞬間,晶體管上的電壓為零從而避免了電容放電造成的能量損耗[4]。然而不確定的占空比、非線性的電容和其他的寄生阻抗都會降低E類PA的效率。

CMCD PA的出現提供了另一種實現零電壓開關的方法,其漏極電壓為半正弦波,在晶體管導通和關閉的瞬間,晶體管上的電壓為零,避免了漏極電容放電造成的能量損耗。CMCD PA的出現使高頻D類PA的實現成為可能,近些年許多高效率的射頻CMCD PA被報道出來[5-8],其中頻率最高的達到了2.6GHz[7]。本文設計了一個工作在2.65GHz的高效CMCD PA,其EM仿真功率附加效率(PAE)達到了73%,輸出功率在10W以上。

1 D類 PA基本原理

圖1(a)所示是VMCD PA 的基本結構,兩個晶體管偏置于近似B類的工作狀態且輸入信號相位相差為180°,因此兩個晶體管各導通半個周期。晶體管輸出端接一個串聯的LC濾波器,其諧振頻率為信號的中心頻率。串聯LC濾波器使得PA的輸出電流為標準正弦波形,圖1(b)所示是VMCD PA的理想電壓電流波形,每個晶體管的漏極電流為半正弦波,漏極電壓為方波,晶體管的漏極電流電壓波形不存在交疊,其效率為100%。實際電路中,晶體管的輸出電容Cds的放電會對漏電壓產生影響,使其無法成為標準的方波。在每個信號周期內電容放電造成的能量損耗為1/2CV2,頻率越高,能量損耗越高,因此VMCD PA在音頻頻段內較為流行,在射頻領域則很難保證高效率。

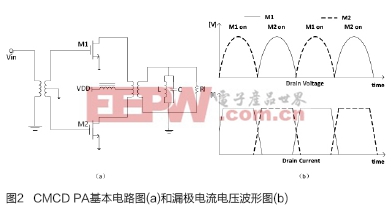

圖2(a)為CMCD PA的電路原理圖,這里將串聯LC濾波器換為并聯LC濾波器,并聯LC濾波器使得輸出電壓為標準的正弦波,圖2(b)為晶體管理想的電流和電壓波形,每個晶體管的漏極電壓為半正弦波,漏極電流為方波,晶體管的漏極電流電壓不存在交疊,其效率為100%。

相比VMCD PA,在開關導通和關閉的瞬間,CMCD PA晶體管兩端電壓為零,避免了漏極電容放電所造成的能量損耗,實現了零電壓開關,同時晶體管的漏極寄生電容,也可看作是并聯諧振器的一部分,從而減少了晶體管寄生電容對效率的影響。在高頻率時,CMCD PA相比VMCD PA具有更高的效率,并且VMCD PA通常需要輔助器件或者抽頭式變壓器才能正常工作,而CMCD PA可以通過巴倫結構實現。CMCD PA的出現使高頻D類PA的實現成為可能。

通過上述分析,我們發現CMCD PA晶體管的漏極電流電壓波形與F-1類PA一致,因此我們也可以將CMCD PA看作兩個push-pull結構的F-1類PA[8]。F-1類PA使用輸出濾波器對晶體管漏端電壓和電流中的諧波成分進行控制,歸整晶體管漏端的電壓波形或者電流波形,使得它們沒有重疊區,減小開關損耗,提高PA的效率[1]。理想狀態下,F-1類PA晶體管漏極電壓波中只含基波分量和偶次諧波分量,電流波只含基波分量和奇次諧波分量,漏極諧波輸出阻抗需要滿足如下關系式:

其中,Z1為輸出電路基頻阻抗,Zn為輸出電路n次諧波阻抗,Zopt為基頻最佳輸出阻抗。在設計CMCD PA時我們可以借鑒F-1類PA的設計方法,通過諧波匹配電路實現上述輸出阻抗,從而調節晶體管的漏極電壓和電流波形,提高CMCD PA的效率。

電子管相關文章:電子管原理

濾波器相關文章:濾波器原理

pa相關文章:pa是什么

濾波器相關文章:濾波器原理

晶體管相關文章:晶體管工作原理

斷路器相關文章:斷路器原理

高壓真空斷路器相關文章:高壓真空斷路器原理 晶體管相關文章:晶體管原理 漏電斷路器相關文章:漏電斷路器原理

評論