紡織生產控制系統中現場總線的研究及其應用

1引言

隨著我國紡織工業持續快速的發展,現代紡織技術將以電子信息技術為主導,以智能化生產為主要特征[1]。目前,國產紡織機械設備控制系統的開發多側重于實現單臺設備的紡織工藝性能自動化,將機器所具有的先進功能封閉在單機系統內,而忽略了系統的網絡化構成,其結果勢必使機器的結構(特別是其控制系統)愈來愈復雜,使機器成為紡織企業自動化體系中的“孤島”。進入90年代以來,現場總線技術以及基于該技術的控制系統在國內外引起人們高度重視,成為世界范圍內的自動化技術發展的熱點,它綜合運用了微處理器技術、網絡技術、通信技術和自動控制技術,將微處理器置入現場自控設備,使設備具有數字計算和數字通信的能力,不但提高了信號測量、控制和傳輸的精度,也為實現其遠程傳輸創造了條件。

在紡織工業由傳統工業向現代工業轉變的過程中,基于現場總線的控制技術為紡織工業控制系統向分散化、網絡化、智能化的發展提供了機遇。本文通過對現場總線基本原理的介紹,比較了當今比較常用的幾種現場總線的特點及應用場合,搭建了基于現場總線控制技術的數字化紡織生產系統的框架模型。

2現場總線的基本原理

現場總線是當今3C(Computer、Communication、Control)技術發展的結合點,也是過程控制技術、自動化儀表技術和計算機網絡技術發展的交匯點,是信息技術、網絡技術的發展在控制領域的集中體現,是信息技術、網絡技術延伸到現場的必然結果。

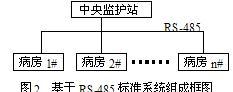

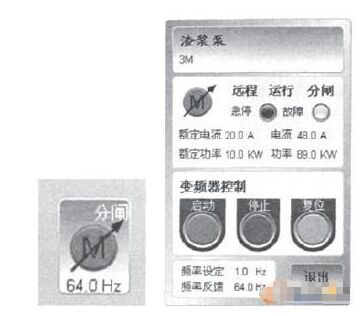

根據國際電工委員會(IEC,InternationalElectrotechnicalCommission)標準和現場總線基金會(FF,FieldbusFoundation)的定義,現場總線是連接智能現場設備和自動化系統的數字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網絡[2]。現場總線技術將專用微處理器置入傳統的測量控制儀表,使其都具有數字計算和數字通信能力,成為能獨立承擔某些檢測、控制和通信任務的網絡節點。通過普通雙絞線把多個測量控制儀表、計算機等作為節點連接成的網絡系統;使用公開、規范的通信協議,在位于生產控制現場的多個微機化測控設備之間、以及現場儀表與用作監控、管理的遠程計算機之間,實現數據傳輸與信息共享,形成各種適應實際需要的自動控制系統。

現場總線主要是面向過程控制,除傳輸數字與模擬信號的直接信息外,還可傳輸控制信息,網絡交換的數據單元是幀(Frame)。與集散控制系統(DistributedControlSystem,DCS)相比,現場總線控制系統(FieldbusControlSystem,FCS)具有可靠性高以及更好的安全性、互換性和互操作性、開放性、分散性等優點。

綜上所述,現場總線是將自動化最底層的現場控制器和現場智能儀表設備互連的實時控制通信網絡,它遵循ISO/OSI開放系統互聯參考模型的全部或部分通信協議。

3常見的幾種現場總線技術

上世紀80年代以來,國際上的知名大公司先后推出了幾種工業現場總線和現場通訊協議,目前流行的主要有 FF(FieldbusFoundation基金會現場總線)、Profibus(ProcessFieldbus)、 CAN(ControllerAreaNetwork控制器局域網)、LonWorks(LocalOperationNetwork局部操作網)、WorldFIP(FactoryInstrumentationProtocol世界工廠儀表協議)等。其主要技術差異及適用場合如下:

3.1FF現場總線

基金會現場總線以ISO/OSI開放系統互連模型為基礎,取其物理層、數據鏈路層、應用層為FF通訊模型的相應層次,并在應用層上增加了用戶層。FF分低速H1和高速H2兩種通訊速率。H1的傳輸速率為1.25kbit/s,通訊距離可達1900m(可加中繼器延長),可支持總線供電,支持本質安全防暴環境。H2的傳輸速率為1M和2.5kbit/s兩種,其通訊距離分別為750m和500m。物理傳輸介質可支持雙絞線、光纜和無線發射,協議符合IEC11582標準,物理媒介的傳輸信號采用曼徹斯特編碼。主要應用在過程自動化領域,如:化工、電力、油田和廢水處理等。

3.2Profibus現場總線

Profibus系列由Profibus-DP、Profibus-FMS和Profibus-PA等3個兼容部分組成。 Profibus采用了OSI模型的物理層、數據鏈路層,由這兩部分形成了其標準第一部分的子集。Profibus的傳輸速率為 9.6kbit/s~12Mbit/s,最大傳輸距離在12Mbit/s時為100m,1.5Mbit/s時為400m,可用中繼器延長至10km。其傳輸介質可以是雙絞線和光纜。主要應用領域有:DP型適合于加工自動化領域的應用,如制藥、水泥、食品、電力、發電、輸配電;FMS適用于紡織、樓宇自動化、可編程控制器、低壓開關等一般自動化制造業自動化;PA型則是用于過程自動化的總線類型。

評論