INTERBUS 現場總線技術及其發展

1. INTERBUS系統結構與規范:

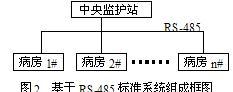

INTERBUS是數字的串行通信系統,用于控制系統(如何編程序控制器)與工業傳感器和執行器類現場設備之間的通信。INTERBUS總線使用中央主――從訪問方式和樹狀拓撲結構,用于所連接的主站系統應用與從站應用程序之間數據的交換,其系統結構圖示于圖1。INTERBUS協議給用戶提供了兩個數據傳輸通道:過程數據通道和參數通道。組合兩種通道形成混合的網絡通信結構。從主站開始的網段是第一網段(一組從站),同時該網段可通過總結耦合器擴展更多網段。從站和總線耦合器不帶地址,它們的地址是由其在環中的位置決定。

圖1 INTERBUS系統結構

對于INTERBUS系統來說,整個系統是由互相連接的總線段構成。INTERBUS總線可分為三種不同的總線段,即遠程總線段、本地總線段和Interbus環路段。每個遠程總線段開始于一個遠程總線終端模塊,一個遠程總線的最大長度為400米(銅纜),整個INTERBUS系統的總長可達12.8公里。如果遠程總線需要供電,則稱為安裝遠程總線,即傳輸數據,也傳輸電源;每個遠程總線終端模塊都引出一個由本地總線模塊組成的本地總線段,本地總線主要用在控制柜內,并給變送器和執行器提供附加電源;Interbus環路段是可以直接應用于IP65現場的本地總線段,它采用兩芯無屏蔽導線,總線供電。一個環路可帶63個模塊,總長為200米。根據用戶的不同要求,利用以上不同的Interbus總線段可以構成能夠滿足各種實際需要的現場總索線網絡結構。INTERBUS系統規范見表1。

表1 典型INTERBUS系統規范

從表中可以看出INTERBUS數據的安全性得到充分保護。

2、INTERBUS協議:

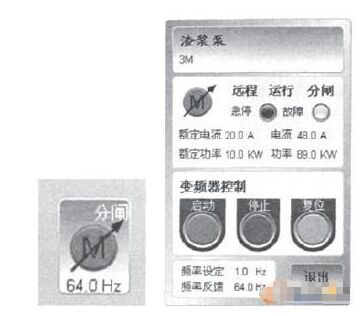

INTERBUS通信協議完全遵照ISO/0SI開放系統互連模型,并符合IEC61158現場總線三層參考模型。INTERBUS參考模型包括物理層、數據鏈路層和應用層,其中,為了提高傳輸效率,數據鏈路層(DLL)、由媒體訪問控制(MAC)、基本鏈路層(BLL)和外圍設備數據鏈路(PDL)等三個子層構成,該數據鏈路層產生了等時(Isochrones)、集總幀(Summation frame)傳輸協議,具體見圖2。

圖2 集總幀傳輸協議

INTERBUS總線系統是一個數據環結構。主站開始第一個網段,從站被連接到網段。數據從主站傳送到所有從站,從站從前面的設備接收數據并把數據傳送給下一個設備,從站將集總幀送給它的輸入數據取出,在該處插入其將要傳出的數據,旁路通過其它數據。對總線上每個從站來說,根據它在幀中的數據寬度確定一個固定的時間片。數據包順序按照連接從站的物理順序。周期數據(過程數據和非周期數據(參數數據)同時傳輸。從站的參數數據在集總幀中使用固定長度為2、4和個八位位組,較長的報文(PDU)由數據鏈路層分割,這就是INTERBUS總線專有的PCP (Peripherals Communication Protocol) 外圍設備通信協議,PCP最后再把所有的信息片段組合起來,形成一個完整的信息。

從圖2的幀格式可以看出,一個傳輸周期由主站啟動并以一定的數據序列開始,這包括跟在輸出數據后的LBW回送字。集總幀輸出后所有輸出數據都正確地送入相應的設備中。過程數據后繼的32位長的幀校驗序列FCS用于校驗傳輸的數據,它由一個16位CRC多項式來實現。

由于采用集總幀傳輸數據,INTERBUS現場總線的通信效率大大高于其它現場總線。表2列出各種現場總線傳輸效率的對比情況,這種對比是以32個設備的系統為例,其中包括20個8位輸入設備和12個8位輸出設備。

表2 各種現場總線傳輸效率的比較

評論