國際視頻編碼標準mpeg簡述及AVS視頻關鍵技術

國際上音視頻編解碼標準主要有兩大系列:ISO/IEC JTC1制定的MPEG系列標準,數字電視采用的是MPEG系列標準;ITU針對多媒體通信制定的H.26x系列視頻編碼標準和G.7系列音頻編碼標準。

CCITT(國際電報電話咨詢委員會,現并入國際電信聯盟ITU)從1984年開始提出一系列有關音頻編碼算法和國際標準。1984年CCITT第15研究組成立了一個專家組,專門研究電視電話的編碼問題,經過5年以上的研究和努力,在1990年12月完成和批準了CCITT推薦書 H.261。在H.261的基礎上,1996年ITU-T完成了H.263編碼標準,在編碼算法復雜度增加很少的基礎上,H.263能提供更好的圖像質量、更低的速率,目前,H.263編碼是IP視頻通信采用最多的一種編碼方法。1998年ITU-T推出的H.263+是H.263建議的第二版,它提供了12個新的可協商模式和其他特征,進一步提高了壓縮編碼性能。

MPEG是國際標準化組織和國際電工委員會第一聯合技術組(ISO/IEC JTC1)1988年成立的運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group)的簡稱,全稱為ISO/IEC JTC1第29分委會第11工作組(ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),負責數字視頻、音頻和其他媒體的壓縮、解壓縮、處理和表示等國際技術標準的制定工作。從1988年開始,MPEG專家組每年召開四次左右的國際會議,主要內容是制定、修訂、發展MPEG系列多媒體標準。視音頻編碼標準MPEG-1(1992)和MPEG-2(1994)、基于視聽媒體對象的多媒體編碼標準MPEG-4(1999年)、多媒體內容描述標準MPEG-7(2001)、多媒體框架標準MPEG-21。目前,MPEG系列國際標準已經成為影響最大的多媒體技術標準,對數字電視、視聽消費電子產品、多媒體通信等信息產業的重要產品產生了深遠影響。

CCITT H.261標準始于1984年,實質完成于1989年,是MPEG的先驅。MPEG-1和H.261有共同的數據結構、編碼工具和語法元素,然而兩者并非完全后向兼容,MPEG-1可看作是H.261的擴展集。MPEG-1的發展始于1988年,實質完成于1992年。MPEG-2可被看作是MPEG-1的擴展集,始于1990年,實質完成于1994年。H.263始于1992年,第一版完成于1995年。MPEG-4(其視頻部分建立在MPEG-2和H.263的基礎上)始于1993年,第一版實質完成于1998年。

MPEG專家組已經和正在制定的標準包括:

(1) MPEG-1標準:1992年11月正式成為國際標準,名稱為“用于數字存儲媒體速率為1.5Mbps的運動圖像及其伴音的壓縮編碼”。MPEG-1的支持的視頻參數為352 X 240 X 30幀/秒或相當。

(2) MPEG-2:1994年11月成為國際標準(ISO/IEC13818),這是一個適應性廣的動態影像和聲音編碼方案,最初目標是把視頻及其伴音信號壓縮到10Mb/s,經實驗可適用于1.5-60Mb/s的編碼范圍,甚至還可以更高。MPEG-2可用于數字通信、存儲、廣播、高清晰度電視等的壓縮編碼。DVD和數字電視廣播采用的是MPEG-2標準。1994年后,MPEG-2標準還進行了一定擴展和修訂。

MPEG標準中視頻編解碼技術

MPEG標準主要基于三大編碼工具:自適應塊變換編碼(Adaptive block transform coding)消除空間冗余;運動補償差分脈沖編碼調制(Motion-compensated DPCM)消除時域冗余,二者融合為混合編碼技術(hybrid coding)。熵編碼(Entropy coding)用于消除混合編碼器產生的統計冗余。還有一些輔助工具作為主要工具的補充,用于消除已編碼數據某些特殊部分的剩余冗余,或者根據具體應用對編碼進行調整,也有的編碼工具支持將數據格式化為特定比特流以便于存儲和傳輸。

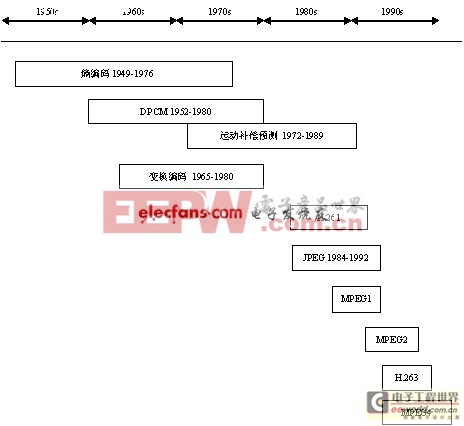

現代熵編碼始創于20世紀40年代末;60年代末應用于視頻編碼;然后不斷改進,80年代中期引入了二維可變長編碼(2D VLC)和算術編碼(arithmetic coding)方法。

DPCM始創于1952年,同年首次應用于視頻編碼。DPCM最初是作為空間編碼技術而發展,到了70年代中期,DPCM開始用于時域編碼。DPCM作為一種完整的視頻編碼方案,一直持續到80年代初期。從70年代中早期開始,DPCM的關鍵元素與變換編碼技術融合,逐漸形成了混合編碼技術,并于80年代早期發展成為MPEG的雛形。

變換編碼60年代末首次用于視頻,70年代上半期得到實質性的發展,被認為在空間編碼方面達到最高分辨率效果。在混合編碼中,變換編碼用于消除空間冗余,DCPM用于消除時間冗余。運動補償預測技術極大地提高了時域DCPM的性能,它始創于1969年,80年代初發展成為MPEG的基本形式。80年代早期,擴展出內插編碼(interpolative coding),即通過多幀內插進行預測,中間幀通過比例運動矢量(scaled motion vectors)預測。直至80年代末,雙向預測技術(bi-directional prediction)誕生,該技術才發展到最終形式。在近年來的進展中(H.264),預測質量得到改進,亦即不同信號之間的相關性降低。因此,變換的必需性降低,H.264使用了簡化的變換(4 x4)。

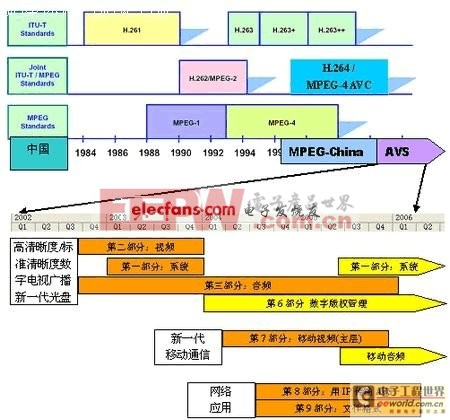

AVS標準和相關國際標準的時間對應關系以及AVS工作組已經開展的工作如下圖所示。

視頻壓縮基本原理

視頻能夠壓縮的根本原因在于視頻數據具有較高的冗余度。壓縮就是指冗余的消除,主要基于兩種技術:統計學和心理視覺。

消除統計冗余的基本依據是視頻數字化過程在時間和空間上采用了規則的采樣過程。視頻畫面數字化為規則的像素陣列,其密集程度適于表征每點最高的空間頻率,而絕大多數畫面幀包含非常少甚至不含這種最高頻率的細節。同樣,所選的幀頻能夠表征場景中最快的運動,而理想的壓縮系統只要描述場景所必需的瞬時運動即可。簡言之,理想的壓縮系統能夠動態適應視頻在時間和空間上的變化,所需要的數據量遠低于數字化采樣所產生的原始數據。

心理視覺技術主要是針對人類視覺系統極限。人類視覺在對比度帶寬、空間帶寬(特別是彩色視覺)、時間帶寬等方面存在極限。而且,這些極限并非相互獨立,整體的視覺系統存在上限,例如,人眼不可能同時察覺到時間和空間的高分辨率。顯然,沒有必要表征那些不能被感知的信息,或者說,一定程度的壓縮損失是人的視覺系統是感知不出來的。

視頻編碼標準并非一個單一的算法,而是一整套的編碼工具,這些工具綜合起來就達到了完整的壓縮效果。視頻壓縮的歷史可以追溯到上個世紀50年代初,在隨后30多年時間里,主要的壓縮技術和工具逐漸發展起來,在上世紀80年代初,視頻編碼技術初步成型。最初每個主要的工具都是作為視頻編碼的一個完整解決方案而提出,各條技術主線平行發展,最終各性能最佳者匯合成為完整的解決方案,方案集成的主要貢獻者是標準化組織,來自各國家和組織的專家們共同完成了方案集成工作,或者說,編碼標準方案是標準委員會原創的。另外,盡管有些技術多年前就已經提出,但由于實現代價昂貴而沒能在當時得到實際應用,直到近年來半導體技術的發展才滿足實時視頻處理的要求。

圖 2編碼工具與標準的發展(Cliff, 2002)

(3) MPEG-4:注意到低帶寬應用的需要和交互式圖形應用(游戲等合成內容)、交互式多媒體(WWW等內容分發和訪問技術)的快速發展,MPEG專家組成立了MPEG-4工作組,以促進上述三個領域的集成。1999年初,定義標準框架的MPEG-4(第一版)成為國際標準(ISO/IEC 14496-1),提供多種算法和工具的第二版已于99年底成為國際標準(ISO/IEC 14496-2),后續還在制定第三、四、五版。

第二代視頻編碼標準

1994年制定的MPEG-2標準和H.263標準是國際音視頻標準領域的一個里程碑,是音視頻行業遵循的基本標準。近十年來,音視頻編碼技術本身和產業應用背景都發生了明顯變化。ITU-T于1997年提出的一個長期的視頻標準化項目H.26L,ITU-T并在1999年8月推出該標準的第一版測試模型。為了響應ISO/IEC MPEG對先進視頻編碼技術的需求,從2001年開始,ISO和ITU開始組建了聯合視頻工作組(JVT,Joint Video Team ,ISO/IEC MPEG和ITU-T VCEG聯合視頻工作組),在H.26L的基礎上開發新的視頻編碼標準,即JVT標準。

評論