啟新程—2025年“兩會(huì)”對(duì)中國(guó)ICT市場(chǎng)的六大影響

2025年中國(guó)“兩會(huì)”如期在3月4日召開,3月11日閉幕。今年“兩會(huì)”的發(fā)展目標(biāo)、政策取向、主要任務(wù)和資源分配對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的影響更為重大。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202503/467984.htm一是我們處于經(jīng)濟(jì)低迷與消費(fèi)疲軟的大環(huán)境:當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨內(nèi)需不足、消費(fèi)疲軟與通縮壓力。國(guó)內(nèi)家庭收入增長(zhǎng)乏力、高杠桿率及資產(chǎn)價(jià)格下降抑制了消費(fèi)動(dòng)能。

二是地緣政治與中美貿(mào)易戰(zhàn)重啟:特朗普任美國(guó)總統(tǒng)后,中美貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)加劇。新關(guān)稅政策疊加歐盟對(duì)華貿(mào)易壁壘升級(jí),中國(guó)可能面臨"雙線貿(mào)易摩擦"。地緣經(jīng)濟(jì)割裂導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu),外需拉動(dòng)作用持續(xù)減弱。

三是政府的刺激政策發(fā)生轉(zhuǎn)折:2024年9月后的政府刺激政策發(fā)生轉(zhuǎn)折,宏觀調(diào)控呈現(xiàn)“財(cái)政更積極、貨幣適度寬松”的新特征。財(cái)政赤字和超長(zhǎng)期特別國(guó)債重點(diǎn)投向新基建和民生領(lǐng)域。貨幣政策從"穩(wěn)健"轉(zhuǎn)向"適度寬松",實(shí)施降準(zhǔn)降息以降低融資成本。

四是2025年是"十四五"收官與"十五五"準(zhǔn)備年:作為承前啟后的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),2025年需完成"十四五"的核心指標(biāo),同時(shí),兩會(huì)將啟動(dòng)"十五五"規(guī)劃編制,聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力培育、綠色轉(zhuǎn)型深化等戰(zhàn)略方向。

2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)與政策取向

在“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中明確提出了2025年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右,城鎮(zhèn)新增就業(yè)1,200萬人以上,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右,居民消費(fèi)價(jià)格漲幅2%左右,居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步,國(guó)際收支基本平衡,糧食產(chǎn)量保持在1.4萬億斤以上,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。與2024年發(fā)展目標(biāo)相比,GDP增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)新增就業(yè)、城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率、居民收入增長(zhǎng)、國(guó)際收支方面一致。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)從2024年3%左右調(diào)整為2%左右,單位GDP能耗從2024年的2.5%左右調(diào)整為3%左右。

在實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的政策取向上,2025年最大的變化是實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和實(shí)施適度寬松的貨幣政策。在財(cái)政政策方面,2025年赤字率擬按4%安排,較2024年的3%提高1個(gè)百分點(diǎn),赤字規(guī)模達(dá)到5.66萬億元,比2024年增加1.6萬億元。2025年擬發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債1.3萬億元,比2024年增加3000億元,并計(jì)劃發(fā)行特別國(guó)債5,000億元,支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。擬安排地方政府專項(xiàng)債券4.4萬億元,比2024年增加了5,000億元。2025年合計(jì)新增政府債務(wù)總規(guī)模11.86萬億元,比2024年凈增加了近3萬億元。在貨幣政策方面,2025年強(qiáng)調(diào)適度寬松的貨幣政策,注重發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能,適時(shí)降準(zhǔn)降息,保持流動(dòng)性充裕。更大力度促進(jìn)樓市股市健康發(fā)展,加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、提振消費(fèi)以及民營(yíng)、小微企業(yè)等的支持,推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本下降。

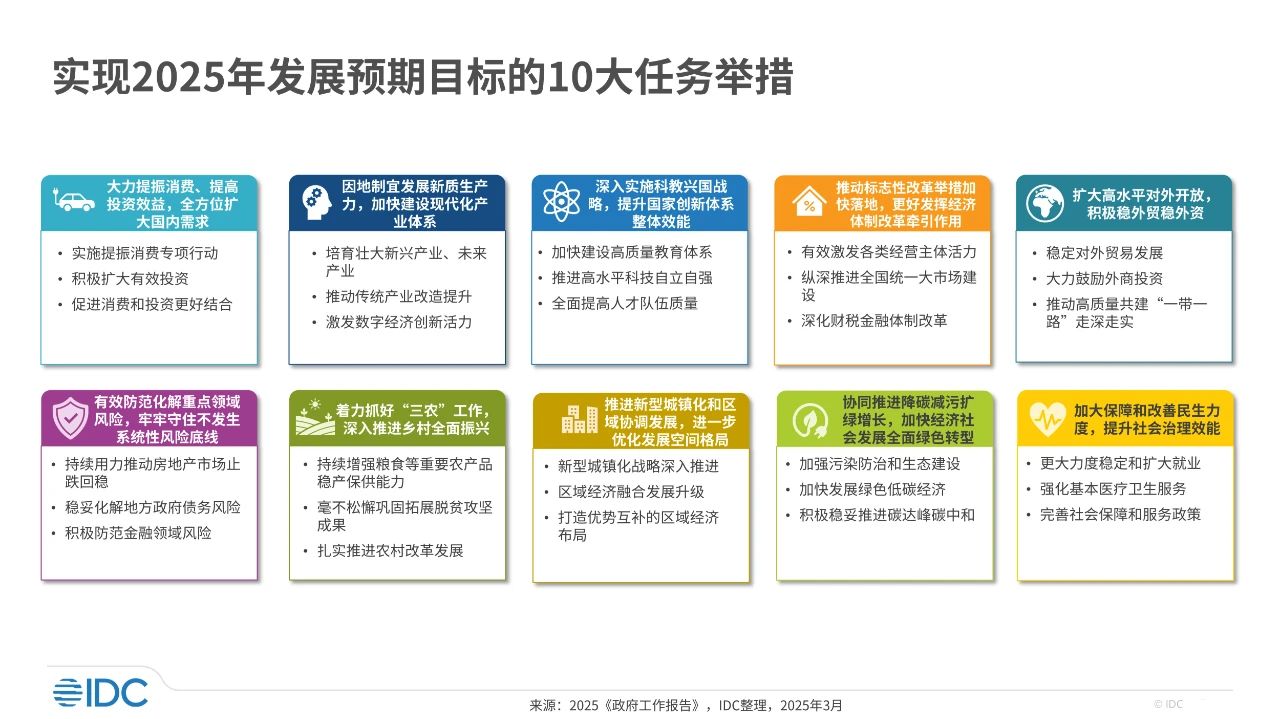

實(shí)現(xiàn)2025年發(fā)展預(yù)期目標(biāo)的10大任務(wù)舉措

為實(shí)現(xiàn)2025年經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo),同以往類似,政府也規(guī)劃10大任務(wù)舉措,具體包括:擴(kuò)內(nèi)需、興產(chǎn)業(yè)、抓創(chuàng)新、推改革、擴(kuò)開放、防風(fēng)險(xiǎn)、抓三農(nóng)、推協(xié)調(diào)、強(qiáng)綠色、保民生。

與2024年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的任務(wù)舉措相比,2025年的任務(wù)舉措也有諸多亮點(diǎn),一是擴(kuò)大內(nèi)需與消費(fèi)提振專項(xiàng)行動(dòng),2025年首次提出“提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)”,安排3,000億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債用于消費(fèi)品以舊換新,全面釋放消費(fèi)潛力。相比2024年的內(nèi)需政策,這一舉措通過補(bǔ)貼和政策引導(dǎo),加速智能家電、綠色消費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)升級(jí),形成拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)力。同時(shí),優(yōu)化休假制度、擴(kuò)大文化旅游消費(fèi)等措施,則進(jìn)一步提升居民消費(fèi)意愿,建立起穩(wěn)固的內(nèi)需增長(zhǎng)框架。二是新質(zhì)生產(chǎn)力與未來產(chǎn)業(yè)布局,2025年明確提出因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的融合。特別是新增“具身智能”和“6G”等未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,并建立“未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制”,確保資金和資源持續(xù)投入。這一布局不僅填補(bǔ)了2024年的政策空白,還通過細(xì)化產(chǎn)業(yè)賽道和明確投資機(jī)制,推動(dòng)高端制造、量子科技、生物制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,構(gòu)建起更具競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。三是數(shù)字經(jīng)濟(jì)與大模型應(yīng)用,2025年在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面強(qiáng)化了“人工智能+”行動(dòng),新增支持大模型廣泛應(yīng)用的舉措,推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能機(jī)器人等新一代終端的市場(chǎng)化。相比2024年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策,今年的側(cè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)資源開發(fā)和跨境流動(dòng)的規(guī)范,構(gòu)建起全國(guó)算力資源的優(yōu)化布局。同時(shí),強(qiáng)調(diào)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的規(guī)范健康發(fā)展,意在平衡創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與數(shù)據(jù)安全之間的關(guān)系,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。四是強(qiáng)化雙碳戰(zhàn)略與綠色低碳發(fā)展,2025年在綠色低碳發(fā)展上邁出更大步伐,提出碳達(dá)峰第二批試點(diǎn)及“零碳園區(qū)、零碳工廠”的建設(shè)計(jì)劃。與2024年的綠色轉(zhuǎn)型相比,今年的政策更加明確了低碳技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景,推動(dòng)海上風(fēng)電、“沙戈荒”新能源基地等項(xiàng)目的落地。通過綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程,2025年形成了以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的綠色產(chǎn)業(yè)生態(tài),確保在降碳、擴(kuò)綠、增效等方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。五是高水平對(duì)外開放與外資新政,2025年在擴(kuò)大開放上提出更高標(biāo)準(zhǔn),新增電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的開放試點(diǎn),全面取消制造業(yè)外資準(zhǔn)入限制。相比2024年的開放政策,今年強(qiáng)調(diào)制度型開放與單邊開放并舉,特別是加快海南自由貿(mào)易港核心政策落地和“一帶一路”標(biāo)志性項(xiàng)目建設(shè)。通過給予外資企業(yè)國(guó)民待遇和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,2025年的外資政策更加注重精準(zhǔn)引資和高質(zhì)量外資的持續(xù)增長(zhǎng),強(qiáng)化中國(guó)在全球價(jià)值鏈中的樞紐地位。

2025年“兩會(huì)”對(duì)中國(guó)ICT市場(chǎng)的6大影響

政策取向與任務(wù)舉措是2025年政府工作的核心,也將對(duì)中國(guó)ICT市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨巨大挑戰(zhàn),穩(wěn)增長(zhǎng)依然是重中之重。ICT市場(chǎng)增長(zhǎng)一直高于GDP的平均增長(zhǎng),是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎;產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化(行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心,是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。根據(jù)政府已經(jīng)出臺(tái)的政策文件和此次“兩會(huì)”政府工作報(bào)告,IDC梳理出兩會(huì)對(duì)中國(guó)ICT市場(chǎng)的六大影響,旨在給ICT廠商提供獲取商機(jī)的參考,也為行業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)AI大轉(zhuǎn)型提供依據(jù)。本文僅給出前三個(gè)影響的簡(jiǎn)要分析,完整版本詳見即將發(fā)布的《2025兩會(huì)和美國(guó)關(guān)稅對(duì)中國(guó)ICT市場(chǎng)影響的綜合分析》報(bào)告。

智算躍遷:算力與大模型加速應(yīng)用

“人工智能+”行動(dòng)重塑產(chǎn)業(yè)。“人工智能+”行動(dòng)首次出現(xiàn)在2024年3月5日發(fā)布的《政府工作報(bào)告》中。2024年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“人工智能+”行動(dòng)是2025年的重點(diǎn)任務(wù)之一,要求超前布局重大科技項(xiàng)目,并在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場(chǎng)景中開展示范應(yīng)用。今年的政府工作報(bào)告再次提出持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng),將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更好結(jié)合起來。IDC認(rèn)為,“人工智能+”行動(dòng)將重塑所有產(chǎn)業(yè),制造業(yè)通過智能生產(chǎn)與預(yù)測(cè)性維護(hù)實(shí)現(xiàn)效率革新,醫(yī)療、教育等領(lǐng)域轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)化服務(wù)實(shí)現(xiàn)模式創(chuàng)新,零售、金融等提供個(gè)性化推薦與智能交互實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)創(chuàng)新,自動(dòng)駕駛、AI制藥等前沿領(lǐng)域加速突破實(shí)現(xiàn)新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)。

大模型應(yīng)用驅(qū)動(dòng)軟件業(yè)升級(jí)。今年政府工作報(bào)告明確提出“支持大模型廣泛應(yīng)用”, 這是國(guó)家首次在頂層政策文件中明確將大模型作為人工智能發(fā)展的核心方向,地方和行業(yè)政策將在此基礎(chǔ)上形成具體實(shí)施方案。DeepSeek的火爆更為大模型應(yīng)用相關(guān)政策的落地提供催化劑,它不僅加速了行業(yè)用戶的AI大轉(zhuǎn)型,更將驅(qū)動(dòng)中國(guó)軟件業(yè)升級(jí)。首先,大模型通過自然語言處理和代碼生成能力,簡(jiǎn)化了開發(fā)流程,降低了技術(shù)門檻,提升了開發(fā)效率。其次,依托行業(yè)知識(shí)庫(kù),大模型能夠提供精準(zhǔn)的場(chǎng)景化解決方案,滿足不同行業(yè)的定制化需求。此外,大模型的持續(xù)學(xué)習(xí)能力使軟件具備動(dòng)態(tài)優(yōu)化和自我進(jìn)化能力,推動(dòng)SaaS等模式向智能化和個(gè)性化方向發(fā)展。用友、金蝶、浪潮數(shù)字企業(yè)、東軟、愛數(shù)等紛紛把DeepSeek集成進(jìn)自己的平臺(tái)和解決方案,已經(jīng)開啟了軟件業(yè)升級(jí)的步伐。2025年將是企業(yè)智能體(AI Agent)應(yīng)用的元年,依托大模型的智能體將助力中國(guó)軟件業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。

算力資源布局優(yōu)化提升效能。從長(zhǎng)期來看,算力將總是稀缺的。生成式AI的蓬勃發(fā)展又進(jìn)一步加速了智能算力的稀缺。IDC最新預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,2025年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1,037.3 EFLOPS,并在2028年達(dá)到 2,781.9 EFLOPS。雖然中國(guó)的算力總規(guī)模已位居全球第二,但因?yàn)閰^(qū)域算力資源稟賦和需求差異,中國(guó)算力資源供給緊張和不能有效利用的矛盾情況同時(shí)存在,亟需探索并逐步建立全國(guó)算力服務(wù)統(tǒng)一大市場(chǎng),讓算力作為中國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力的作用充分釋放。因此,今年政府工作報(bào)告明確提出“優(yōu)化全國(guó)算力資源布局”,發(fā)揮東數(shù)西算的應(yīng)有效能。當(dāng)前算力調(diào)度存在網(wǎng)絡(luò)時(shí)延高、跨區(qū)域協(xié)同機(jī)制不完善等問題。政府提出到2025年建成1ms城市算力網(wǎng)、5ms區(qū)域算力網(wǎng)和20ms跨樞紐算力網(wǎng),并探索算力互聯(lián)網(wǎng)和跨區(qū)域調(diào)度體系。三大運(yùn)營(yíng)商已啟動(dòng)了全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè),推動(dòng)算力資源“泛在連接、靈活調(diào)度”。

智算躍遷將大大拉動(dòng)與之相關(guān)的ICT市場(chǎng)商機(jī)。根據(jù)IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide - Forecast 2025 | Feb (V1 2025)最新數(shù)據(jù)顯示,2025年,中國(guó)人工智能市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到511.3億美元,同比增長(zhǎng)34.8%,預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,010億美元,25-28年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.5%。

端側(cè)融合:新一代智能終端增長(zhǎng)

以舊換新刺激市場(chǎng)需求。為了拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng),2024年政府就投入了1500億元啟動(dòng)消費(fèi)品以舊換新舉措,當(dāng)年帶動(dòng)汽車、家電、家裝等領(lǐng)域銷售額超1.3萬億元,有效支撐了社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.5%。今年政府工作報(bào)告中,資金更是翻倍,明確提出“安排超長(zhǎng)期特別國(guó)債3,000億元支持消費(fèi)品以舊換新”, 以舊換新的范圍也有所擴(kuò)大,PC、手機(jī)、平板、智能手表(手環(huán))都包括其中。這一舉措意在通過財(cái)政支持激發(fā)消費(fèi)者更換智能終端設(shè)備的需求。以舊換新政策不僅有效減少消費(fèi)者的資金壓力,還促進(jìn)了智能終端市場(chǎng)的更新?lián)Q代,形成需求拉動(dòng)效應(yīng)。通過舊設(shè)備回收和資源再利用,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生產(chǎn)活力被重新激發(fā),供應(yīng)鏈的效率和可持續(xù)性也得到提升。特別是在智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域,消費(fèi)者對(duì)性能更強(qiáng)、功能更豐富的新一代終端產(chǎn)品的需求進(jìn)一步被釋放。這樣,政府的政策紅利不僅帶動(dòng)了終端設(shè)備的銷售增長(zhǎng),還助力了整體消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)。

智能加持驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。今年政府工作報(bào)告提到要“大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端”,這為新一代智能終端的創(chuàng)新注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。AI技術(shù)的加持使得智能終端產(chǎn)品在語音識(shí)別、圖像處理、自然語言理解等方面實(shí)現(xiàn)了突破,推動(dòng)了產(chǎn)品從單一功能向多元智能化的轉(zhuǎn)變。AI驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新不僅滿足了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)體驗(yàn)的需求,還加速了終端產(chǎn)品的換代升級(jí),構(gòu)建了更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品矩陣。中國(guó)終端產(chǎn)品市場(chǎng)從數(shù)量上已經(jīng)趨于飽和,過去幾年有很多類出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),智能加持加持將使其恢復(fù)正增長(zhǎng),IDC最新發(fā)布數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),在中國(guó)市場(chǎng)上,PC、平板和智能手機(jī)出貨量未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率將分別實(shí)現(xiàn)2.6%,1.0%和1.3%。伴隨華為、聯(lián)想、榮耀、OPPO、vivo等終端廠商紛紛接入DeepSeek,其終端設(shè)備的智能化水平將通過自然語言處理和多模態(tài)推理能力,實(shí)現(xiàn)更流暢的語音交互和更智能的自動(dòng)化控制,并且加速AI終端應(yīng)用落地。

終端互聯(lián)互通強(qiáng)化體驗(yàn)。隨著5G、Wi-Fi 6/7等高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用,智能終端之間的數(shù)據(jù)傳輸效率大幅提升,軟件的改進(jìn)升級(jí)使多設(shè)備互聯(lián)與協(xié)同成為現(xiàn)實(shí)。終端設(shè)備的互聯(lián)互通帶來了多方面的好處。首先,設(shè)備之間的無縫連接使用戶能夠在不同場(chǎng)景下享受一致且流暢的體驗(yàn)。例如,智能手機(jī)、平板電腦和智能家居設(shè)備/智能汽車的互聯(lián),使用戶可以通過手機(jī)遠(yuǎn)程控制家中的燈光、溫度、汽車狀態(tài)、啟停等,從而提升生活便利性。其次,互聯(lián)互通促進(jìn)了數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作,提高了工作效率和決策質(zhì)量。當(dāng)前,中國(guó)已建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)和光纖寬帶基礎(chǔ)設(shè)施, 為智能終端的互聯(lián)互通提供了堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。此外,"東數(shù)西算"工程的推進(jìn), 通過在西部地區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心,支持東部地區(qū)的數(shù)據(jù)需求,進(jìn)一步提升了全國(guó)范圍內(nèi)的計(jì)算和存儲(chǔ)能力。未來,隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和人工智能(AI)的深入發(fā)展,智能終端的互聯(lián)互通將迎來更多機(jī)會(huì)。設(shè)備間的深度協(xié)作將催生新的應(yīng)用場(chǎng)景,如智能醫(yī)療、智慧城市等,進(jìn)一步豐富用戶體驗(yàn)。智能終端的互聯(lián)互通不僅提升了個(gè)人生活質(zhì)量,也推動(dòng)了社會(huì)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

智鏈協(xié)同:探索新型工業(yè)化路徑

工業(yè)軟件支撐智能制造升級(jí)。工業(yè)軟件是智能制造的邏輯載體和核心技術(shù)基礎(chǔ),其作用貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理全流程。2025年政府工作報(bào)告將“推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”列為重點(diǎn)任務(wù),明確提出通過工業(yè)軟件升級(jí)實(shí)現(xiàn)智能場(chǎng)景構(gòu)建和裝備智能化。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》要求到2025年工業(yè)軟件市場(chǎng)滿足率超過50%,并依托重大項(xiàng)目和骨干企業(yè)開展應(yīng)用示范。工業(yè)軟件通過整合人、機(jī)、物、業(yè)務(wù)等要素,推動(dòng)生產(chǎn)流程的互聯(lián)互通和實(shí)時(shí)優(yōu)化。此外,政策支持工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化,通過“揭榜掛帥”機(jī)制突破核心技術(shù)瓶頸,減少對(duì)外依賴,保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。政府還推動(dòng)開源生態(tài)建設(shè),鼓勵(lì)工業(yè)軟件云化部署,提升行業(yè)通用性和靈活性。工業(yè)軟件作為智能制造的大腦,不僅是技術(shù)工具,更是重構(gòu)制造業(yè)生態(tài)的核心驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),中國(guó)核心工業(yè)軟件(包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES)市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的330.2億元人民幣增長(zhǎng)到2027年的579.6億元人民幣,年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.6%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保障供應(yīng)鏈安全。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過設(shè)備互聯(lián)、數(shù)據(jù)共享和智能分析,即是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ),也成為保障供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。2025年政府工作報(bào)告提出“加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展”、“ 全力確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過連接制造端與云端,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全流程透明化和實(shí)時(shí)監(jiān)控。例如,《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出打造行業(yè)級(jí)平臺(tái),優(yōu)化供應(yīng)鏈協(xié)同效率,支持智能倉(cāng)儲(chǔ)和物流追溯。在安徽蕪湖,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)整合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源,實(shí)現(xiàn)了從零部件采購(gòu)到生產(chǎn)調(diào)度的全鏈條數(shù)字化,顯著降低斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。此外,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)化對(duì)“啞設(shè)備”的數(shù)字化改造,提升設(shè)備利用率,并通過邊緣計(jì)算和5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)低延時(shí)響應(yīng),保障關(guān)鍵環(huán)節(jié)穩(wěn)定性。政策還推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈、金融服務(wù)的融合,增強(qiáng)供應(yīng)鏈金融風(fēng)控能力。通過構(gòu)建跨區(qū)域、跨行業(yè)的互聯(lián)體系,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅提升國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈效率,還為“一帶一路”國(guó)際合作提供技術(shù)支撐,成為國(guó)家安全與全球化布局的雙重保障。

AI與機(jī)器人賦能新型工業(yè)化。新型工業(yè)化以信息化、智能化為核心特征,旨在通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),構(gòu)建高效、綠色、可持續(xù)的生產(chǎn)體系。人工智能與機(jī)器人是新型工業(yè)化的核心引擎。2025年政府工作報(bào)告提出“推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,大力推進(jìn)新型工業(yè)化,做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)”。人工智能(AI)和機(jī)器人技術(shù)在推進(jìn)新型工業(yè)化、壯大先進(jìn)制造業(yè)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過將AI與制造業(yè)深度融合,企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化和自動(dòng)化,提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本。此外,AI技術(shù)的應(yīng)用使得制造業(yè)能夠進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)性維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題,減少設(shè)備故障和停機(jī)時(shí)間,確保生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。根據(jù)IDC的最新研究——《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)洞察,2025》,近五年來,中國(guó)企業(yè)開始廣泛應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人,多關(guān)節(jié)、協(xié)作、SCARA機(jī)器人是中國(guó)用戶使用最多的三大工業(yè)機(jī)器人。中國(guó)企業(yè)對(duì)機(jī)器人項(xiàng)目效果滿意度為64%。,機(jī)器人產(chǎn)品、交付、工程實(shí)施、售后服務(wù)等方面有待繼續(xù)提升。未來3年,中國(guó)企業(yè)將對(duì)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用持續(xù)投資。機(jī)器代人、降低成本、提升生產(chǎn)穩(wěn)定性是主要驅(qū)動(dòng)。超50%的用戶未來一年內(nèi)預(yù)算超200萬元人民幣,協(xié)作機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、多關(guān)節(jié)機(jī)器人是前3大采購(gòu)機(jī)器人品類,可以預(yù)見,工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)前景廣闊。總之,人工智能和機(jī)器人技術(shù)的融合應(yīng)用,為新型工業(yè)化注入了新的活力,推動(dòng)了制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

IDC分析師觀點(diǎn)及建議:

在2025年全國(guó)“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中的戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)舉措為ICT廠商提供了前所未有的機(jī)遇,特別是在人工智能(AI)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)方面。同時(shí),數(shù)字化發(fā)展也面臨著諸多挑戰(zhàn),包括技術(shù)自主可控與供應(yīng)鏈安全挑戰(zhàn)、數(shù)據(jù)安全與合規(guī)挑戰(zhàn)、數(shù)智化轉(zhuǎn)型成本與企業(yè)適應(yīng)能力、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)、人才供需矛盾與創(chuàng)新能力不足、數(shù)字化發(fā)展與綠色低碳的平衡挑戰(zhàn)等。ICT廠商應(yīng)積極響應(yīng)國(guó)家政策,抓住AI大轉(zhuǎn)型的浪潮,克服可能的挑戰(zhàn),推動(dòng)自身和行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

● 深入理解“兩會(huì)”政策:作為ICT廠商,深入解讀2025年“兩會(huì)”政府工作報(bào)告,了解國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新要求至關(guān)重要。這有助于企業(yè)準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,制定符合國(guó)家戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,確保自己在數(shù)智化進(jìn)程中占據(jù)有利位置。

● 洞悉用戶需求變化:隨著AI技術(shù)的普及,用戶對(duì)智能化產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。ICT廠商應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),深入研究用戶需求的變化趨勢(shì),及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)模式,以滿足用戶對(duì)智能化、個(gè)性化的期望,提升用戶滿意度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

● 持續(xù)投資最新數(shù)字技術(shù):在AI大轉(zhuǎn)型的背景下,掌握先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)是企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。ICT廠商應(yīng)加大對(duì)大模型與人工智能等前沿技術(shù)的投資力度,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地,提升產(chǎn)品和服務(wù)的智能化水平,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

● 獲取合適的數(shù)智人才:AI領(lǐng)域的快速發(fā)展離不開高素質(zhì)的數(shù)智人才。ICT廠商應(yīng)積極引進(jìn)和培養(yǎng)具備AI技術(shù)背景的人才,建立完善的人才培養(yǎng)機(jī)制,打造專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),為企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保障。

● 構(gòu)建創(chuàng)新伙伴生態(tài):在數(shù)智化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中,單一企業(yè)的力量有限。ICT廠商應(yīng)積極構(gòu)建開放的創(chuàng)新伙伴生態(tài),與上下游企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)等建立合作關(guān)系,形成協(xié)同創(chuàng)新的良好局面,共同推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2025年全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告中的戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)舉措為ICT廠商提供了前所未有的機(jī)遇,特別是在人工智能(AI)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)方面。

免責(zé)聲明

本文中的內(nèi)容和數(shù)據(jù)均來源于IDC所發(fā)布的報(bào)告,所有內(nèi)容及數(shù)據(jù)均為我公司所有。未經(jīng)IDC書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、刊登、發(fā)表或引用。

評(píng)論