芯片禁運之下,本土企業應該如何制定芯片供應對策

近幾年,美國等國家和地區對華部分芯片及制造設備采取了的禁運措施,這對我國的設備和芯片廠商的影響有多大?我們如何制定芯片供應策略,以應對未來的中美競爭局面?今年初為何國內芯片業下滑?從美國企業角度看,“自主可控”是否受到了限制?未來,中國哪類本土芯片增速較快?

不久前,Gartner舉辦了 2023大中華區高管交流大會,一個重要話題就是 “中國企業的CIO們必須建立關鍵的芯片策略以應對禁運風險”。為了讓更多人了解此內容,研究副總裁盛陵海向電子產品世界等媒體分享了他的研究成果,并解答了媒體的問題。

1 從英偉達GPU芯片限速,看本土系統廠商的芯片成本和供應風險

美國這幾年出臺了對華的先進芯片禁運政策,目的是希望美國能夠保持在某些高科技上的領先。因此,國內投資在AI、互聯網或云的廠商有必要從商業成本和供應能力方面考慮自己的芯片策略。

例如,最近ChatGPT很熱,芯片方面最大的贏家就是英偉達的A100或H100 GPU芯片。A100的成本可能只有數百美元,加上加速卡及周邊的存儲器等,可能是1000多美元的成本,但是售價上萬美元。而且由于需求量大,價格還有上漲的趨勢。由于毛利高,英偉達的市值也已突破1萬億美元。

售價和利潤如此高的芯片,還不能順利供應給中國。美國2022年頒布了禁令,規定計算能力超過4800TOPS的芯片未經授權不得出口到中國,速率限制在600GB/s及以上,使得英偉達的A100和H100被禁運。英偉達的對策是推出了A800,對其進行了限速,數據傳輸速率為400GB/s。

這樣就相當于美國公司在用更先進的芯片。可能這一代GPU方面,中美還體現不出什么差距,但是再往以后的兩三代積累下去,性能差距可能會越來越大。

因此在AI方面,中國如果希望跟上美國的步伐,或在行業中領先,能否用上一流的芯片是非常關鍵的。

2 全球已形成統一生態,芯片是最根本的挑戰

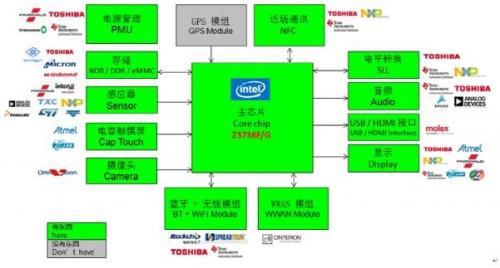

IT的基礎設施體系是搭建在全球化的統一生態系統上:底層的芯片是英特爾主導的;操作系統是微軟主導的;網絡基礎設施是CISCO、Broadcom等為代表的、華為也在其中,但是華為以前也用很多Broadcom的芯片,也是采用國際接口標準;“云服務”方面,數據中心用的存儲器、接口的標準、通信的標準、AI平臺,基本上也是全球化的;“應用”是運行在云上和邊緣終端的,也基本上也是全球化的標準。

問題在于:現在美國不希望中國能夠搭上這趟順風車。因此從中國的角度,不可能完全依賴美國。在整個體系里,我國面臨的最基本的問題就是芯片的問題。

3 本土芯片仍是弱勢

中國的芯片公司及產業在全球的位置仍然處于較弱的位置,沒有很大的話語權。

圖1

如圖是去年“全球半導體芯片市場規模以及主要廠商排名”。可見“30”以外才有中國公司的身影——位于“32”的Nexperia還不是純中國公司,是中國收購的公司,地點在荷蘭,主要做分立器件。

從圖1的全球的份額來看,中國2022 /2021年占的比例約為百分之七點幾的水平。相比之下,美國2021/2022年還增長到了近50%,原因是韓國下降較多,因為韓國內存業務較大,由于內存周期性下滑,所以這塊市場就被美國的芯片設計公司給拿走了。另外,美國政府通過制裁中國,也是對美國公司的加持,例如高通公司通過事先閹割過的4G芯片獲得了很好的生意機會。

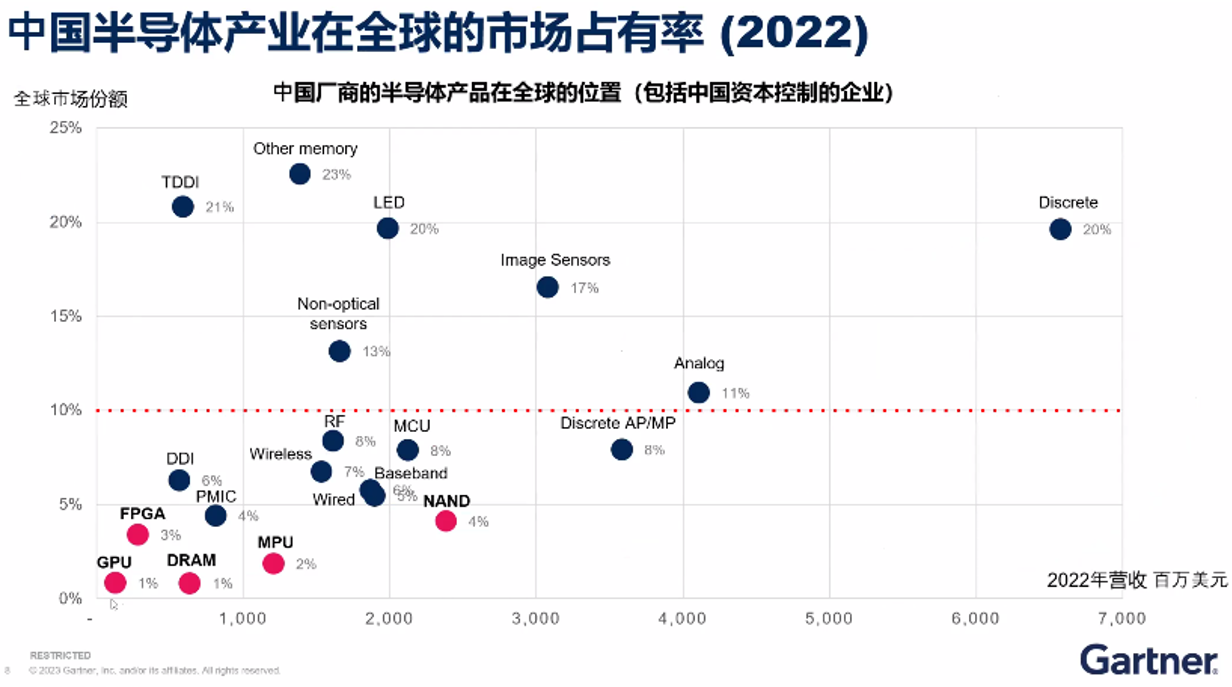

中國半導體產業在全球的市場位置還是很靠后的,分產品來看,如圖2。

圖2

通常,10%以上才有一定的話語權、影響力。我們10%以上的產品都是通用器件。通用器件的入門門檻相對較低。

①10%以上的市場

● 按營收大小來排,首先是Discrete(分立器件),包括二極管、三極管、功率器件等。

● Analog(模擬芯片)是一個亮點。其種類多樣、家族較大,其成長還是不錯的:2021年在10%以下,但是2022年漲到了11%。

● Image Sensors(圖像傳感器)方面,Omnivision是最大的,是美國還沒有對中國制裁前收購的,由于該公司創始人是華人,所以收購后的整合很順利,也帶動了國內其它相關廠商的發展。Image Sensors主要用于手機、安防等產品中。

● LED、Other memory(主流以外的其他內存)、TDDI(觸控與顯示驅動器集成)方面,國內上市公司里基本沒有一家主要產品是主流的DDR4/5或者3D NAND,很多是做NOR Flash和SLC NAND,或者是做模組(外購memory芯片)。

②5%~10%市場。很多是專用芯片,例如手機、汽車、智能家居、平板等方面的專用芯片。希望這些產品未來幾年能夠通過國內產業鏈的整合,能夠占有較高的市場份額。

③5%以下。這幾類紅色產品有我國的老大難問題。

● NAND flash成長很好,原來也是在左下角,因為有長江存儲,所以份額上升很快。但問題是長江存儲也被制裁了,而且美國的制裁是直接瞄準長江存儲出臺的:禁止美國設備廠商向中國芯片制造商出口128層堆棧以上NAND Flash閃存的半導體設備,扼殺了長江存儲發展128層堆棧以上NAND Flash的機會。

● 與IT、人工智能相關較大的是GPU、DRAM、FPGA。特別是GPU,位于最左下角。現在中國的企業應該體會到在未來全球化競爭當中的危機感。例如有的中國廠商在大量購買GPU,導致英偉達在臺積電加單,但這不是長久之計。接下來更高性能的芯片繼續降規格的話,就會“頭大身體小”,支撐不起整個性能。

中國企業在全球半導體市場的消費能力約占25%。2022年全球半導體市場規模約為6000億美元,出貨到中國、中國消耗的半導體約為60%。這60%中分為35%和25%兩部分:前者是跨國企業在中國采購的芯片;后者是純中國企業采購的,約為1500億美元。從產品角度來看,大部分門檻較低、或者較老,因此國際主流廠商不太重視。

4 眾多資本涌入,帶來了芯片業的興盛

自美國制裁和禁運政策出來之后,我國政府就開始更大力地推進半導體的扶持政策。包括:大基金、地方基金、科創板、產業補貼政策、自主可控。

眾多資金進來后,我國也有了非常多的亮點。

● 芯片企業,國有體制下的中芯國際/長江存儲14nm以下的工藝開發;3D NAND從過去落后三代,一下就可以平起平坐,而且走的路是自己的路(長江存儲自研的3D:Xtacking,也稱之為“晶棧”),不是跟著歐美韓的路走,而且還走通了;做主流的DRAM;做自主微處理器/ ARM服務器芯片;成熟芯片的國產替代;車用半導體導入。

● 芯片應用企業,采用供應商備胎政策、國內供應商認證等,很多企業都在做芯片。

● 投資芯片設計,很多企業看好芯片投資。例如前一段時間上汽設立了60億元芯片產業生態基金,去投半導體相關的一些領域。

所以雖然有一些企業并沒有非常大的成果,但是產業界已形成了一個共識:中國一定會在半導體上有較大的投資,間接的效果是通過大量資金的投入,提升了半導體從業者的待遇,諸如海外專家愿意回來,大學生也愿意從事半導體相關的專業。

這確實是一件好事,因為要使一個行業繁榮,必須要有人才。這些投入就是施下的肥料,只有這樣才可以期待未來幾年有更好、更多的發展。

5 如何通過“自主可控” 培育本土IT系統供應鏈?

國家政策里有一個“自主可控體系”,是非常重要的一個項目,因為它要打通整個IT的產業鏈。

當然,可以聽到一些應用廠商有報怨,認為現在Wintel用得很好,用自己的是不是可靠?軟件適配有沒有問題?因為軟件是一個很薄弱的問題。但是反過來說,對于企業來說,必須要考慮去支持。可以先把國產芯片、IT體系用在一些非關鍵的領域。

現在阿里巴巴的終端已用國產的供應鏈去做了。像金融、交通(地鐵的閘機口)等領域,可以嘗試著用國內的自主可控的體系。盡管我們的芯片性能沒有美國的那么高,但是可以用在性能要求不那么高、但是安全方面需要加強的場景。

只有通過不斷的軟硬件磨合,把應用場景和供應商能夠融合,培育起整個生態,這才是有意義的。

不過,國內很多自主可控相關的芯片廠商已經在美國的“實體名單”里了,國企也基本上在“實體名單”里面了。不在“實體名單”里的以民企、私企、初創公司為主。初創公司也面臨著一定的制裁風險,因為美國不允許臺積電給中國生產高性能芯片,臺積電會比較緊張,恐怕到時候中國哪家初創公司生產出來的芯片的性能超過美國的制裁標準了,這等于給這些套上了枷鎖。

現在已經在高端的先進工藝上被“卡死”的情況下,我們要去考慮幾個因素,例如:軟件的優化,特定的應用,還有如何做好芯片層級的創新。

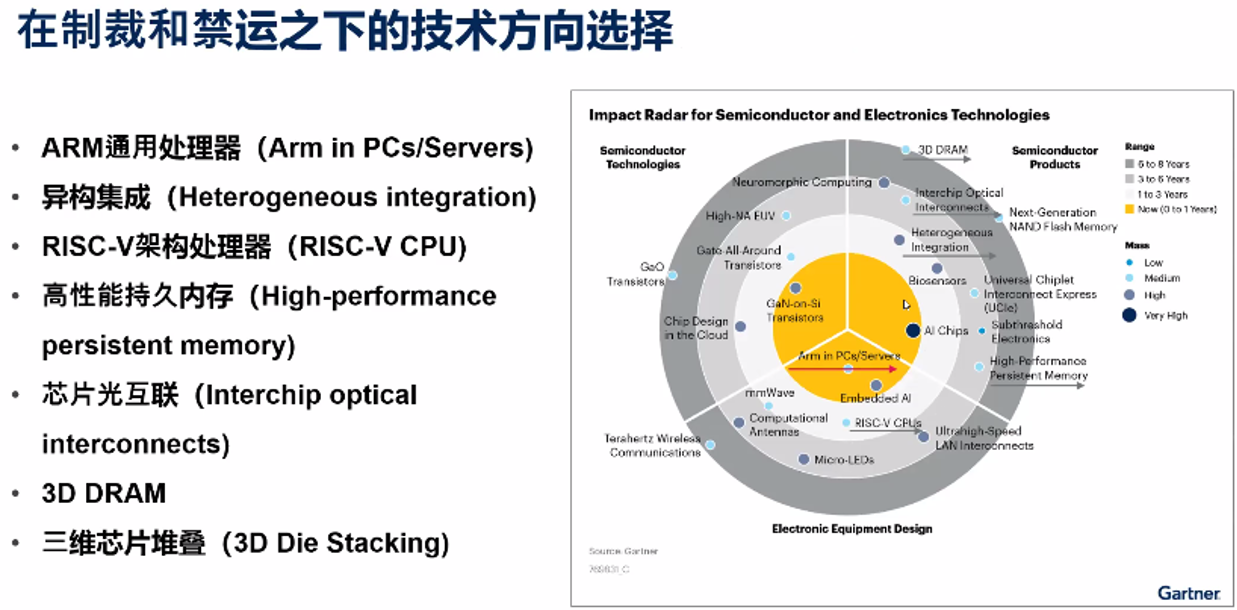

Gartner選了一些半導體和電子的技術,制作了 “影響力雷達”,建議中國廠商考慮,可能會有一些希望突破禁令。這些領域的特點是:由于剛離開起跑線,廠商相差不太遠,可以追趕甚至趕超。

圖3

圖3

6 三類企業在做芯片,各有利弊

對于使用芯片的企業,如何建立自主的芯片的能力,以及從投資規模來看,可能有三種不同的方式和策略。

①加強與國內可靠芯片廠商合作。可做一些定制芯片。

②投資有潛力的芯片設計公司。好處是你投資該芯片企業,你就會獲得更強的影響力,可能會主導芯片的設計。

③自建芯片設計以及相關團隊。

每個策略各有利有弊。

①要和下游廠商加強合作。你怎么能夠確保你的合作優先級是比較高的?

②投資有潛力的芯片公司,包括財務投資和戰略投資,投資人要有比較好的判斷。

③自建芯片的花銷很大、需要錢。前一段時間OPPO自建的芯片設計團隊解散了、出乎很多人的意料。說明這是一種嘗試,不代表這種嘗試必然會成功,我們需要認真、審慎地去選擇。

7 打造生態圈需要注意什么?

希望通過產業鏈上、下游協作建立國內開發生態圈。因為自建一個生態體系是非常難的。需要相關的芯片廠商、電子產品制造商、云基礎服務設施廠商、數字業務廠商全部達成共識,理解這種必要性和緊迫性,大家在這個圈子里能夠互相賦能,例如,有錢的數字業務廠商、云基礎設施廠商能夠多投一些資本/資源給國內的芯片供應鏈。這樣大家才能有多方互贏的機會,而不是提出一些不切實際的要求。因為國內廠商很多是初創公司,整機企業不能要求初創公司做一個芯片馬上就能“腳踢英偉達、拳打AMD”。你肯定是要考慮,可能在某些角度,例如,功耗或者某個處理能力上面,可以用一下、扶持一下。第一代是這樣,第二代就必定會有新的提高。一開始需要有一個耐心,也需要有開放的心態。

另外,軟件適配也很重要。國內現在軟件的能力還是很差,而硬件不少已經可以用了。取代現有的軟件真的很難。那么多年了,能取代Word的可能就是WPS。國內移動軟件、手機游戲都做的很好,例如淘寶、微信都做得很好。但是要用到商業、政府部門,現在看起來還是有很大的差距。希望有關企業能夠在這方面多投資,多花精力來通過和整個生態鏈、供應鏈的合作來提升軟件的競爭能力。

不僅是禁運,還有中國國內的安全的措施。現在有一個詞比較熱,叫“關基(關鍵信息基礎設施)”。這次網信辦對于美光芯片的禁運的理由是:對于中國的網絡安全有問題、有風險,所以不能用。其實不僅是對國內的企業,對于國外企業在中國的CIO(首席信息官)或是基礎設施的管理者也有一個問題,因為很多問題可能是國外一直延續過來用的、現在就要考慮用其它。現在有美光,未來可能會有其它公司也可能會有限制。所以不僅是國外的禁運風險,國內的一些安全風險我們也需要考慮到。

8 今年初國內芯片市場下滑的原因

今年初國內芯片業營收下滑,不及全球的平均發展速度,投資也不足,那么何時能復蘇?

“營收下滑”由幾方面來看。

①全球的影響。全球的整體發展速度還好,主要是由于英偉達、汽車等行業領軍,沒有什么下滑現象。但我們汽車半導體的比例較小。全球看,也有下滑速度比我國還多的,像韓國,因為存儲器的周期性下跌受影響較大。

②與國內的經濟環境有關,國內的出口在下滑,芯片業與此有關聯。

③國內很多芯片公司經驗不足,很多公司是5年內成立的,沒有經歷過完整市場的起伏周期。在2021年缺貨的時候,拼命下單,產生了很多庫存,導致之前的庫存現在仍在慢慢消化。

④產業補貼導致庫存過剩。因為2022年很多企業要上市。上市有一些指標要求,例如科創板有可能要求連續3年增長,營收要到達一定的標準。為了滿足標準,不少芯片公司正好碰到2020年、2021年、2022年,就努力把營收沖上去,導致庫存堆積較大。那么在在很多領域,通用性較強的芯片(諸如模擬芯片等)市場上,2022年上市了一大批公司。現在希望把庫存傾銷掉,所以營收下滑。

Gartner預計2024年會復蘇,但是復蘇到什么程度,還是取決于很多因素。例如俄烏戰爭,還有市場的庫存消化程度。包括:美國總統要競選,為了連任,一般會做一些工作、發布一些政策推動經濟發展。

我國的增速是否會高于全球?這很難判斷,還得進一步觀察。關鍵是圖2中間的5%~10%的產品什么時候能夠起來。包括:手機芯片、汽車芯片、工業芯片等,如果能夠起來,才有機會獲得更高的增速。因為通用芯片也看到了一定的天花板。

9 從美國企業角度看,中國的營商環境現在如何?

現在我國強調自主可控、扶植本土芯片廠商。那么,美國芯片廠商在華的營商環境是否受到了影響?

實際上,中國對美國的營商環境沒有太大的變化,因為這種“脫鉤”中國是反對的。中國一直強調不希望脫鉤,希望全球化。但是全球化的芯片和軟件技術都掌握在美國手里,中國沒有辦法,至少要建立一個備胎體系,防止被“卡脖子”,所以從國家層面要扶持國內本土的芯片廠商。

對于國際芯片廠商,它肯定會面臨來自中國廠商的競爭。但是反過來說,一些美國公司真的把中國市場看的那么重要嗎?例如某美國公司在2021年缺貨的時候,縮減了中國的代理商數量,在缺貨的時候對中國市場的支持也并不是非常好,導致了國內芯片廠商有很多機會取代它的位置。

一個積極正面的例子是高通:在華為被制裁后,高通從華為獲得了更多的機會。可見,美國企業可以在華找到很多機會,只要它們能說服美國政府。

而且中國市場還是非常大的,雖然中國真正開始投資半導體差不多是2015年開始的,已經七八年過去了,但從圖2中可見,中國半導體業還是較為弱小,主力產品主要還是來自國外。因此不能說中國不給外商機會。

現在中國需要的是什么?還是開放,歡迎各路企業來投資。例如2023年6月,意法半導體到重慶宣布合作建立一家SiC的工廠(注:與三安光電簽署協議,將在重慶建立一家新的8英寸SiC器件合資制造廠),這是很好的范例,可見美國不過來,歐洲可能會過來。

10 中國未來哪類芯片增長會比較快?

理論上,每一種芯片都可能增長很快。但是相對基數比較低、門檻不是那么太高、中國本土的供應鏈支持得較好的芯片會增長比較快,這個區間會落在什么地方?未來5年可能是28nm、40nm工藝的芯片,包括網絡芯片、消費類芯片、MCU、汽車芯片等。還有就是模擬的芯片。

從應用角度看,與新能源汽車應用相關的芯片會增長較快。

還有一些大芯片。大芯片的增長未來是十分看好,但是現在技術門檻比較高,而且流片供應鏈的問題沒有徹底解決,因此還需要很長的一段時間去等待。

評論