清華大學電子系研究結(jié)果新進展

清華大學電子系陳宏偉課題組在集成光計算領(lǐng)域取得進展

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202302/443546.htm機器學習技術(shù)已廣泛應(yīng)用于高性能信息處理領(lǐng)域,與此同時,在解決各類復(fù)雜任務(wù)時對于計算容量、計算速度以及能耗等的要求也越來越高。然而,現(xiàn)有硬件的計算速度受到傳統(tǒng)馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu)的嚴重限制,隨著計算過程所需時間的增長,計算效率將變得低下,能耗也會更大。近年來,光子方法在執(zhí)行涉及復(fù)雜計算的深度學習過程方面顯示出了非凡潛力,國內(nèi)外多家研究機構(gòu)陸續(xù)提出了集成光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的新架構(gòu),如基于馬赫增德爾干涉儀(MZI)、微環(huán)諧振腔(MRR)以及波分系統(tǒng)設(shè)計的光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。然而,現(xiàn)階段集成光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)普遍存在計算單元大規(guī)模拓展受限的問題,嚴重限制了計算容量的進一步提高。

清華大學電子系陳宏偉教授課題組提出了一種基于亞波長結(jié)構(gòu)的集成衍射光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DONN),克服了空間衍射光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的體積限制,不僅大大提高了計算單元的集成度,同時減少了由于龐大的體光學元件和系統(tǒng)校準而產(chǎn)生的誤差。對于其他集成光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)而言,DONN 芯片擺脫了波導(dǎo)數(shù)目的制約,更容易實現(xiàn)計算單元的片上大規(guī)模拓展,從而解決了集成光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高計算容量問題。本研究中實現(xiàn)的 DONN 光計算芯片,其計算吞吐量可達 1.38×104TOPS(TOPS:Trillions of operations per second,每秒萬億次操作),芯片算力密度可達 1016FLOPS/mm2(FLOPS:Floating-point operations per second,每秒浮點操作數(shù)),能量消耗約為 10-17J/FLOP(FLOP:Floating-point operation,浮點操作)。該 DONN 芯片具有完全的國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán),制備工藝也完全在國內(nèi)實現(xiàn),與標準互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)工藝兼容,滿足大規(guī)模、低成本生產(chǎn)條件。

陳宏偉課題組系統(tǒng)性地完成了集成衍射光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片的理論探索、仿真驗證、結(jié)構(gòu)設(shè)計、版圖繪制、芯片加工、封裝以及系統(tǒng)誤差補償?shù)热^程驗證。該成果將集成光子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片的實用性顯著提高,有望在一個芯片上實現(xiàn)多個 DONN 計算單元的集成,從而使得片上光計算系統(tǒng)具有更強的處理能力,這將大大推動集成光計算、光子智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展。

圖 2. DONN 封裝實物圖、芯片結(jié)構(gòu)及測試結(jié)果

該成果以「基于片上衍射光學的光子機器學習」(Photonic machine learning with on-chip diffractive optics)為題發(fā)表在《自然?通訊》(Nature Communications)上。

電子工程系 2020 級博士生符庭釗為文章的第一作者,陳宏偉教授為文章通訊作者。其他作者包括清華大學電子工程系陳明華教授和楊四剛副研究員等。本研究得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金重點項目等的支持。

清華大學電子系盛興課題組合作開發(fā)出三維光電生物活性支架

開發(fā)新型的神經(jīng)調(diào)控技術(shù),對單個神經(jīng)元或者特定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的活動進行實時、精確地激活和/或抑制,對于深入理解大腦的運行機理、開發(fā)神經(jīng)疾病治療手段等都具有重要的意義。生物支架在組織修復(fù)、疾病治療等生物醫(yī)學工程技術(shù)中扮演著極其重要的角色。

傳統(tǒng)的生物支架主要起著力學支撐的作用,生物功能較為單一,為了提高其生物活性,往往需要添加生長因子、藥物等生物化學物質(zhì)。然而,生物化學物質(zhì)在體內(nèi)的釋放過程中面臨著可控性差,時空分辨率低以及時效性短等問題。相比較而言,基于光電信號等物理場的生物調(diào)控方式具有可控性好、時空分辨率高、作用周期長等優(yōu)點,使其在生物調(diào)控等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。

圖 1. 三維光電生物支架示意圖

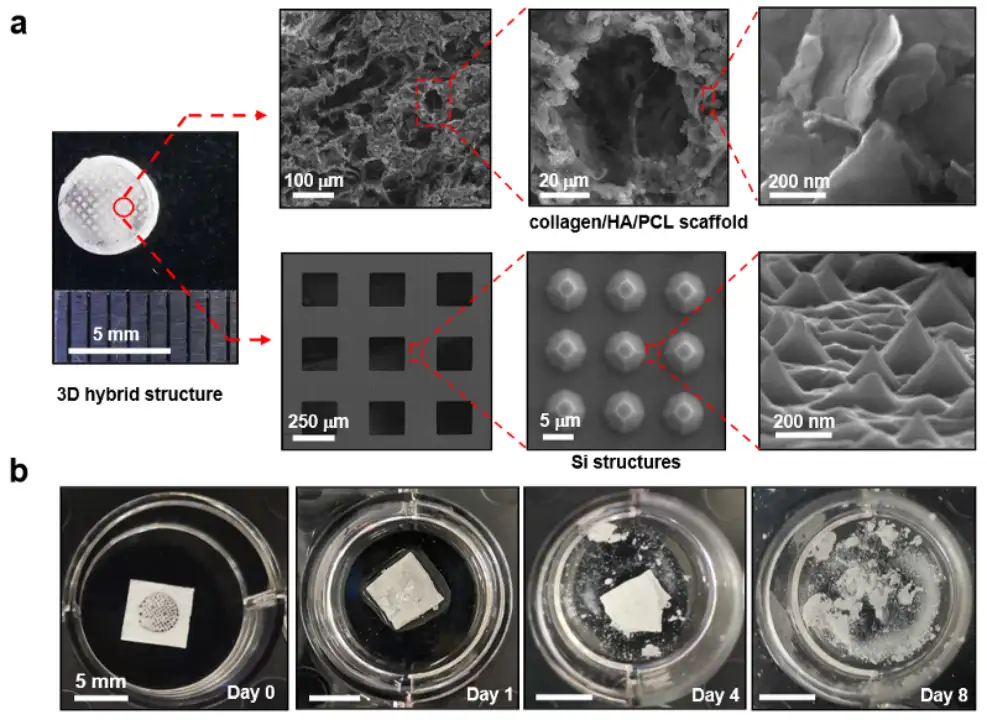

近日,清華大學電子工程系盛興副教授課題組與合作者開發(fā)了一種具備光電功能的新型生物活性支架,研究者將薄膜單晶硅器件與有機生物材料集成,結(jié)合微納加工技術(shù),制備了具有多層級結(jié)構(gòu)、仿天然骨組織的三維光電生物支架。在光照情況下,薄膜單晶硅器件可產(chǎn)生電信號,能夠刺激并調(diào)控骨髓干細胞的活動,并進一步促進動物缺損顱骨組織的修復(fù)與再生。與傳統(tǒng)電刺激方式相比,這種無線的光電刺激方式可以減少導(dǎo)線連接對周圍組織造成損傷。此外,包含薄膜硅的支架結(jié)構(gòu)可以在生物體內(nèi)安全降解,具備良好的生物相容性,能夠避免二次手術(shù),降低感染的風險。這種可生物降解、無線遠程供能、具備光電活性的新型生物支架,為組織工程研究和臨床應(yīng)用開辟了新思路。

圖 2. 三維仿生光電生物支架及其生物可降解特性

研究團隊將薄膜硅器件與骨髓干細胞、生物組織等結(jié)合,構(gòu)建了光電生物界面,在不需要引入光遺傳學等基因編碼工具條件下,借助光照時硅與細胞界面處產(chǎn)生的極化光生電場,實現(xiàn)了對骨髓干細胞膜電位、胞內(nèi)鈣離子活動、增殖分化等生理活動的有效調(diào)控。

圖 3. 薄膜硅器件的光電響應(yīng)及其對干細胞膜電位和鈣離子濃度的光電調(diào)控作用

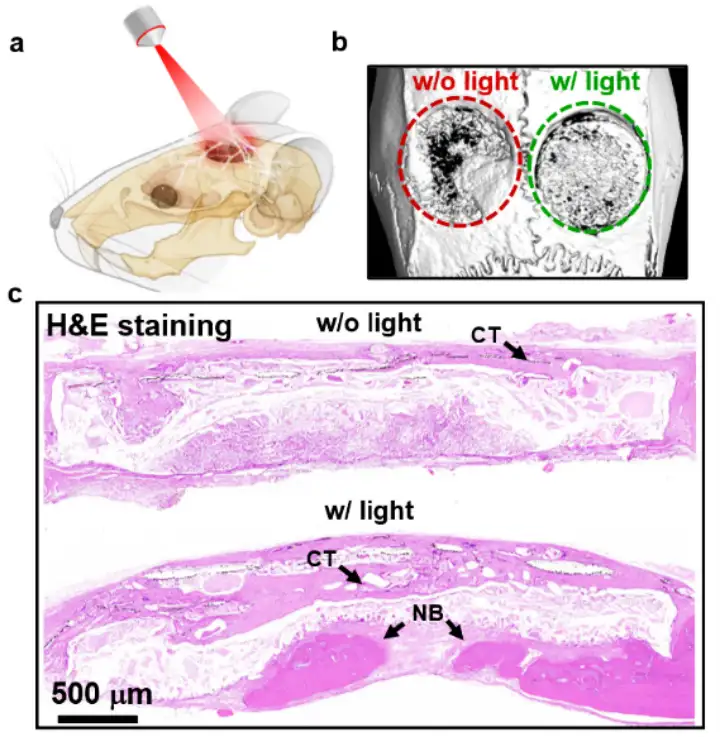

進一步,研究人員將薄膜單晶硅器件與羥基磷灰石等生物材料集成,制備了仿天然骨組織的三維生物支架,利用薄膜硅賦予支架光電活性,使其具備光電響應(yīng)功能。在活體動物實驗中,三維光電生物支架被植入大鼠顱骨缺損部位,利用支架的光電刺激作用,有效地促進了顱骨組織的修復(fù)與再生,完成了光電生物支架系統(tǒng)在生物醫(yī)療領(lǐng)域的驗證與應(yīng)用。

圖 4. 光電生物支架促進大鼠顱骨修復(fù)

該研究成果以「三維仿生光電生物支架促進顱骨修復(fù)」(A 3D Biomimetic Optoelectronic Scaffold Repairs Cranial Defects)為題發(fā)表于《科學·進展》(Science Advances)。

文章的共同通訊作者為清華大學電子工程系、清華-IDG/麥戈文腦科學研究院盛興副教授和北京大學口腔醫(yī)學院副主任醫(yī)師王宇光,第一作者為清華大學電子工程系博士生王華春,合作者來自北京協(xié)和醫(yī)院,北京大學口腔醫(yī)院,積水潭醫(yī)院,清華大學電子工程系、材料學院、生命科學學院等單位。該研究獲得國家自然科學基金、北京市自然科學基金、清華大學自主科研計劃、清華大學電子系自主科研項目、清華大學新型陶瓷與精細工藝國家重點實驗室等項目的支持。

評論