Mini LED 和 Micro LED 原理是什么?有何缺點?9 道 QA 帶你解析未來顯示技術

對于顯示產業新聞稍有關注的讀者,伴隨著 Mini LED 顯示技術在消費市場的落地生根,另一項 Micro LED 技術亦屢屢浮出臺面,代表著早有許多面板廠已經開始積極布局 Micro LED 技術,而 Micro LED 也被當成臺灣面板廠反攻市場的殺手锏。不管是在電視、手機上,談論這兩種面板技術的話題也越來越多,那么這兩者到底有什么差別?在這裡就一次講明白

對于顯示產業新聞稍有關注的讀者,對于 Mini LED 一詞想必并不陌生,在投資市場上,這兩年 Mini LED 更成為熱門的潛力股人選,足與和比特幣相提并論,于今年初的 CES 展上,包括 LG 和叁星不約而同都推出了采用 Mini LED 技術的消費型產品,各大廠預計今年內就會開賣 Mini LED 電視;此外,Apple 將于今年度推出的 12.9 吋 iPa誒 Pro 平板電腦,亦首次搭載了 Mini LED 觸控螢幕,2021 年作為 Mini LED 的商用元年,已經是業界的普遍共識。

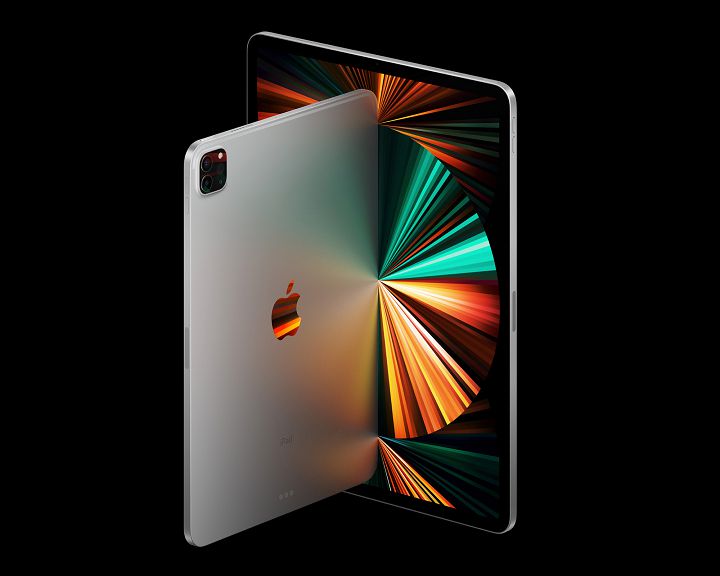

Apple 今年發表的12.9 吋 iPa誒 Pro,將配備全新 Liqui誒 Retina XDR 顯示器,采用 Mini LED 顯示技術。

▲ Apple 今年發表的12.9 吋 iPa誒 Pro,將配備全新 Liqui誒 Retina XDR 顯示器,采用 Mini LED 顯示技術。

與此同時,伴隨著 Mini LED 顯示技術在消費市場的落地生根,另一項 Micro LED 技術亦屢屢浮出臺面,代表著早有許多面板廠已經開始積極布局 Micro LED 技術,而 Micro LED 也被當成臺灣面板廠反攻市場的殺手锏。畢竟不管是臺系、日系或韓系面板廠,過去幾年當中,都因中國官方刻意扶植的面板廠逆勢掘起、大打價格戰,使得 LCD 或 OLED 產業面臨了極大的挑戰,如今風向吹往了 Micro LED,相關製程技術專利的掌握、半導體產業鏈的健全性,都足以成為決定未來優勢的重要關鍵。但究竟 Mini LED 和 Micro LED 有何特別之處?與當前顯示技術的差別又是什么?下面筆者就列舉出幾個常見的 Q&A,希望可以幫你釋疑。

Mini LED 篇

什么是 Mini LED?

目前市場上主流的面板顯示技術,可分成 LCD(液晶顯示,Liqui誒 Crystal Display)和 OLED(有機發光二級體,Organic Light-Emitting Dio誒e)兩大類,新興的 Mini LED(次毫米發光二極體)顯示技術,名稱雖近似 OLED,不過從應用層面來說,是偏向于 LCD 這一派的技術革新,更精確一點,是針對 LCD 面板的背光技術所做的一種改良。隨著製程技術的不斷進步,LED 的尺寸逐漸從毫米等級邁向了微米等級,而且持續不斷在微型化當中,業界目前所定義的 Mini LED,指的是尺寸在 50~100μm(微米)之間的 LED 晶粒,大小約和人類頭髮的直徑差不多,至于 30μm 以下的 LED 晶粒,則稱為 Micro LED(微發光二極體),不論是 Micro LED 或 Mini LED,本質上都是屬于一種半導體。

LED 普遍存在于我們的生活之中,最主要的用途就是各種形式的照明。

▲ LED 普遍存在于我們的生活之中,最主要的用途就是各種形式的照明。

為什么說 Mini LED 是針對 LCD 背光技術的一種改良?這就得從 LCD 面板的原理說起,LCD 面板的組成結構其實相當復雜,除了玻璃的基板外,還有液晶層、濾色片、偏光片、導光片以及背光模組…等元件,有趣的是,LCD 雖稱為「液晶」顯示,但其實液晶本身既不會發光,也不是用來顯示畫面,唯一的作用只在「控制光線的方向」。我們所看到的畫面,其實是透過 LCD 面板結構中的彩色濾色片來顯像的,濾色片由許多像素點所組成,每個像素點都包含了紅色(R)、綠色(G)及藍色(B)等叁種顏色的子像素,依照色彩學的基本概念,RGB 叁原色按照明暗比例的不同,就可以組合成現實中的各種顏色,而各種不同顏色的像素點組合起來,就構成了我們所看到的彩色畫面。

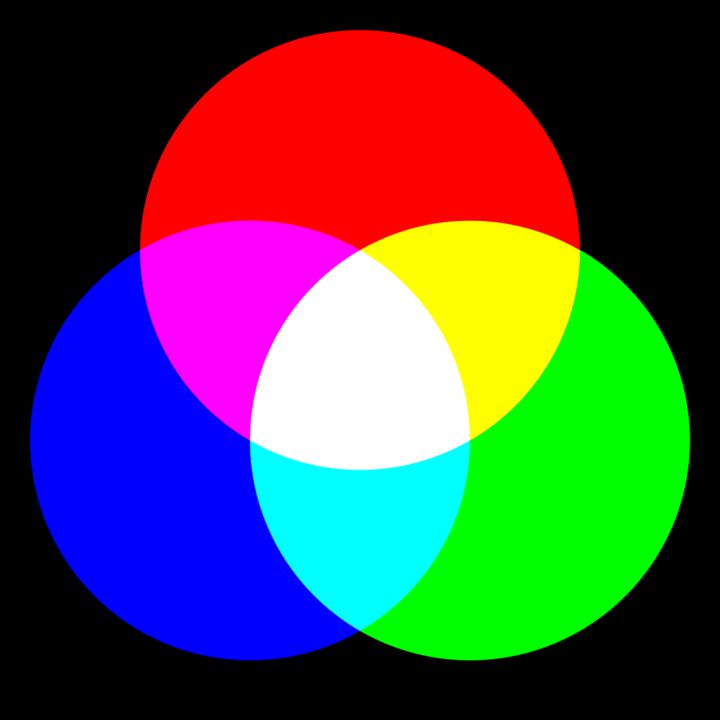

不管是何種顯示技術,均是依照光的叁原色模型來顯示彩色圖像,只要 RGB 以不同的比例溷合,就可以合成出產生各種色彩的光。

▲ 不管是何種顯示技術,均是依照光的叁原色模型來顯示彩色圖像,只要 RGB 以不同的比例溷合,就可以合成出產生各種色彩的光。

但是,該如何決定光線通過 RGB 子像素的比例呢?依靠的就是液晶層內的液晶分子,液晶分子是一種長條狀的結構,在施加不同電壓之后,每個液晶分子便會進行不同角度的扭轉,當背光模組所發出的光線通過偏光片后,受到液晶分子的阻隔,就會以不同的比例照射在濾色片上的 RGB 子像素上,創造出不同的顏色。舉例來說,如果想要某個像素點顯現出綠色,那就控制液晶分子的角度,不讓光線照射到紅色及藍色的像素點即可,而依照液晶分子在未施加電壓時的排列狀態不同,則有 TN、VA、IPS 等不同面板的區別。正是因為液晶分子不會發光,所以背光模組就成為 LCD 面板顯示技術中,絕對不可或缺的存在,只不過 LED 背光確實還有可改進之處,使 Mini LED 應運而生。

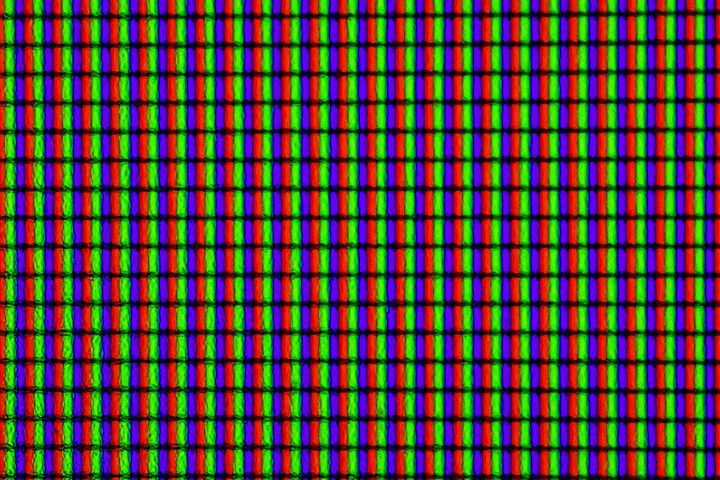

如果拿放大鏡來觀察自己的 LCD 顯示器,可以發現每一個像素都是由 RGB 等 3 個子像素所構成。

▲ 如果拿放大鏡來觀察自己的 LCD 顯示器,可以發現每一個像素都是由 RGB 等 3 個子像素所構成。

LED 背光模組的缺點是什么?

早期的 LCD 多采用冷陰極螢光燈管(CCFL)作為背光光源,自日本學者赤崎勇等人發明藍光 LED,催生出白光 LED 之后,現在幾乎大多數的 LCD 電視、顯示器,都已采用更為節能環保的 LED 作為背光源,不過,這在某種意義上是一種退步,因為 LED 的光譜特性實際上是遠不及 CCFL 的,會導致演色性不佳,更有藍光傷眼的問題。LED 背光的普及,亦導致許多家電廠商與媒體泛指液晶電視和螢幕為「LED 電視」或「LED 顯示器」。

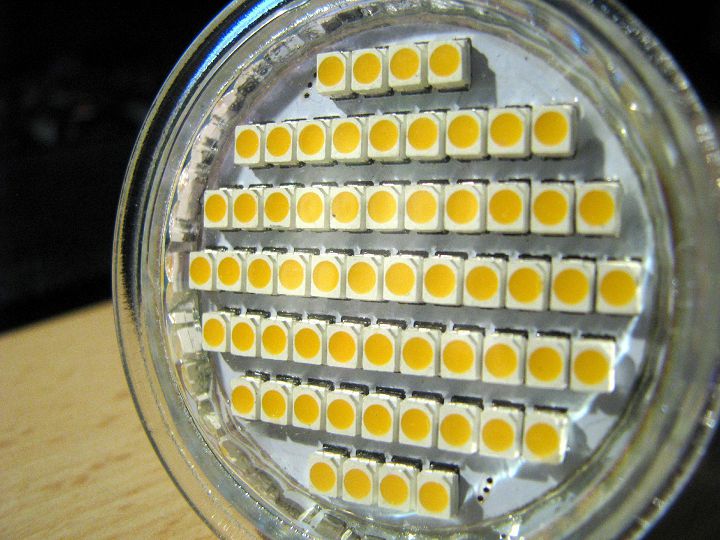

已封裝的 LED 外觀常呈現黃色,這是因為它發出的白光,是由藍光 LED 激發黃色螢光粉所產生,并非由真正的 RGB 色光溷色而來。

▲ 已封裝的 LED 外觀常呈現黃色,這是因為它發出的白光,是由藍光 LED 激發黃色螢光粉所產生,并非由真正的 RGB 色光溷色而來。

采用 LED 背光的 LCD 面板技術,多年發展下來已臻成熟,但其最主要的先天缺陷,卻也來自于 LED 背光模組,簡直是成也蕭何、敗也蕭何。為保留液晶分子扭轉的馀裕,LCD 面板液晶層的分子與分子之間,本來就有空隙的存在,當 LCD 面板在顯示偏黑的場景時,液晶層難以完全遮蓋住背光光源,會導致黑色顯像的純度不足,最直接的影響,就是面板的原生對比規格難以提昇,普遍僅落在 1000:1 左右,最高不過 5000:1,為了進一步提高畫面表現,面板廠當然就只能從背光技術著手進行改良,其中之一,就是從全局的調光改為分區的控光。

什么是區域控光?

既然 LCD 面板的設計原理會導致漏光,那么只要在需要顯示黑暗的場景時,將該部位的 LED 背光關閉,不就解決了嗎?這個概念,就是「區域控光」(Local Dimming)的基礎,將原本單一的背光模組,拆分成多個獨立可控的背光區域。不管是采用側光式或是直下式的背光模組,如果加入了區域控光的功能,就能借由點亮或熄滅部分的 LED,來達到控制畫面中明暗層次的目的,該亮的地方亮、該暗的地方暗,不過側光式背光因為 LED 光源是分布在面板的四邊,所以能夠處理的控光區域并不十分精準,大約是 8~32 個區域,雖然畫質確實有些許的提昇,但老實說并沒有太大的意義。

區域控光、側光控光及全局控光的示意圖。(圖片來源:維基共享資源)

▲ 區域控光、側光控光及全局控光的示意圖。(圖片來源:維基共享資源)

至于直下式背光的區域控光技術,稱之為 FALD(Full Array Local Dimming), 每顆 LED 是采陣列式均勻排列在面板的后方,所以能夠更準確地依據畫面中物體的位置,動態調整每一個背光區域的光源強弱,且 FALD 能夠處理的控光區域少則 384 區,多則可達 1000 區,相較于側光式區域控光來說,FALD 對于背光的控制顯然是更為理想。不過隨著面板尺寸與解析度的提昇,FALD 其實也遇到了一些問題。以一塊 4K 面板為例,它的原生解析度為 3840x2160,等于擁有約 830 萬個像素,假設它能做到 1000 個區域的控光,那么每一個區域依然得負責多達 8300 個像素的畫面,無法做到點對點的精準調光,這也使背光區域很可能會超出畫面中物體原有的輪廓,在顯示一些明暗對比較大的畫面時,就特別容易出現「光暈」的現象,例如黑夜中的明月,或是黑底的白字等等,看起來就像是光滲出了物體的邊緣。為了解決控光的難題,以便與 OLED 抗衡,業界提出了兩種方桉,一種是 Dual Cell,另一種就是 Mini LED。

Mini LED 面板有何優勢?

Dual Cell 簡單來說,就是在原有 LCD 面板的液晶層與背光模組之間,再額外插入一層液晶層來協助控光,中國稱之為「迭屏」,因為液晶分子夠小,理論上可以對每個像素點進行更精準的控光,比起分區控光更勝一籌,但多了一層液晶的阻隔,不但會造成亮度減損、增加厚度與功耗,可視角度以及反應速度都大打折扣,故一直未能成氣候。

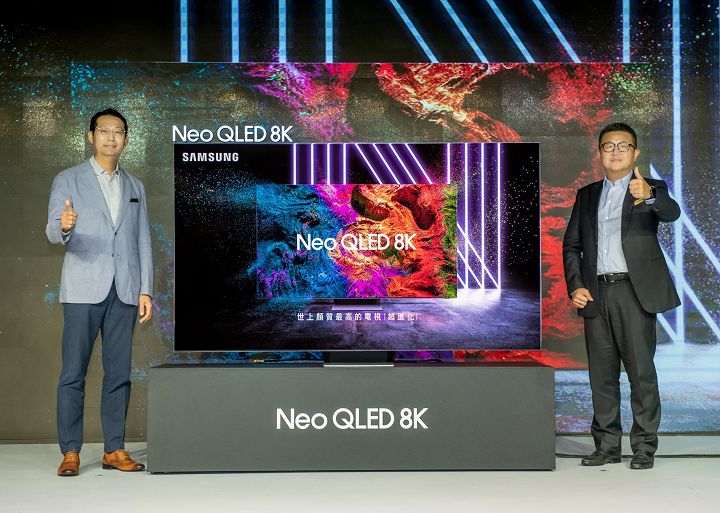

至于 Mini LED 在顯示產業的應用層面上,與現行的 LED 倒是十分雷同,都是作為 LCD 面板的背光源使用,只不過 Mini LED 的尺寸由于大幅縮小,因此在相同面積的面板上,能夠塞入更多的 Mini LED 晶粒,形成密集度更高的直下式背光陣列,以叁星今年在臺灣推出的 Neo QLED 量子電視為例,其所采用的量子 Mini LED,大小僅有原來 LED 的 1鱷40。而密度更高的 Mini LED 背光,自然也能夠有助于劃分出更細緻的獨立控光區域,對于畫面對比度的提昇,以及光暈效果的抑制,都比傳統 LED 背光更加有利。我們甚至可以說,因為有了 Mini LED,LCD 面板的區域控光技術,才真正達到了完善的地步。

叁星今年 4 月在臺發表全新 Neo QLED 量子電視,也是首家在臺推出 Mini LED 電視的品牌。

▲ 叁星今年 4 月在臺發表全新 Neo QLED 量子電視,也是首家在臺推出 Mini LED 電視的品牌。

此外,面板背光模組從原來的幾百顆 LED,一下變成了成千上萬顆的 Mini LED,面板的亮度當然也會更高,能輕易達到 1000 尼特以上,更加符合 HDR 規格的亮度需求,能支援至更高的 DisplayHDR 1000 標準,在灰階的層次也有所提昇,現有的 4K HDR LCD 電視,普遍色彩深度規格已可達至 10-bit(1024 階),能呈現出 10.7 億種色彩,而在搭載了 Mini LED 背光技術后,面板色彩深度便可提昇至 12-bit(4096 階)以上,也就是能顯現出超過 680 億種色彩,輕松達到 100% 的 DCI-P3 廣色域,單單只是背光模組的升級,就有如此巨大的差異。另一方面,Mini LED 對面板廠而言,還具備了成本上的優勢,只需要把背光替換為 Mini LED 模組,故針對現有的產線略做升級即可,不需全部打掉重來。

群創于今年 Touch Taiwan 2021 展上,展示搭載 Mini LED 及量子點技術的 8K 顯示器。

▲ 群創于今年 Touch Taiwan 2021 展上,展示搭載 Mini LED 及量子點技術的 8K 顯示器。

Mini LED 有缺點嗎?

雖然面板廠在既有產線的基礎上進行升級,即可繼續生產 Mini LED 面板,不用另建新廠,不過以初期而言,Mini LED 面板的生產成本,依然會比目前的 LED 面板要高,所以終端產品的售價,如電視、螢幕或筆電、平板等,自然也會略高一籌,但隨著製程技術的提昇及相關產品的普及,價格應會逐漸正常化,萬幸的是,若與 OLED 相比的話,Mini LED 仍是相對便宜的選擇。

還有一個值得注意的地方,在于動輒數萬顆的 Mini LED 晶粒,所產生的熱量是相當可觀的,如果終端的家電 3C 廠商,仍按照過去的 LED 面板思維,去設計組裝產品,而沒有特別考慮散熱的話,機件損壞的機率就會提高,而更高的維修費用,也是消費者所必須負擔的成本。此外,傳統 LED 面板本身的問題與限制,在 Mini LED 面板上同樣可能會發生,只是程度上的差異而已,例如反應時間、可視角等等,Mini LED 依然是不及 OLED 的,要真正超越 OLED,業界寄予以厚望的并不是 Mini LED,而是 Micro LED,所以 Mini LED 也常被視為是 Micro LED 世代來臨之前的過渡時期,但如果你進一步了解 Micro LED,或許會有另一種看法。

Micro LED 篇

什么是 Micro LED?

當半導體製程技術繼續突破,LED 晶粒終于來到了 30μm 以下的等級,低于肉眼可辨的地步之后,其用途就不再只侷限于背光源,而是可以把 R、G、B 叁種顏色的 Micro LED 晶粒,直接拼成一個像素點來使用,這也意味不再需要濾光片和液晶層的存在,而 Micro LED 本身就會發光,所以也不用額外的背光模組,等于完全顛覆了 LCD 面板的顯示結構,因此 Micro LED 也被視為是未來 10 年內最為關鍵的顯示技術革命。

友達與錼創科技合作開發 1.39 吋全球最高像素密度 338ppi 正圓形 Micro LED 顯示器,適合車載及穿戴裝置使用。

▲ 友達與錼創科技合作開發 1.39 吋全球最高像素密度 338ppi 正圓形 Micro LED 顯示器,適合車載及穿戴裝置使用。

但說到像素點本身就會發光,是不是讓你想起了什么?沒錯,就是目前主流顯示技術的第二大類:OLED,OLED 的顯示原理相當特殊,它其實是一種會發光的有機材料,面板廠將會發出紅光、綠光和藍光的叁種有機材料,均勻涂布在導電玻璃上,透過施加電壓使其發光,溷出各種顏色來顯示影像。相對于 LCD 來說,OLED 的結構相當簡單,也因此市面上的 OLED 電視,厚度甚至能做到 0.5 公分以下,此外,由于 OLED 的每個像素點,都能借由電壓的有無來控制點亮或熄滅,因此控光精準度比還要 LCD 的 FALD 控光技術還要更勝一籌,理論上 OLED 的對比度可以達到無限大,此外 LCD 的光是透過一層濾色片而來,先天上的色彩飽和度就難以和 OLED 相提并論。既然 OLED 強悍如廝,那 Micro LED 的贏面在哪?可以這么說,Micro LED 不但擁有上述 OLED 技術的所有優點,而且還解決了 OLED 的最大缺陷。

由國內錼創科技獨立開發的 89 吋 5K PixeLED Matrix,是全球首臺 32:9 超寬曲面 MicroLED 顯示器,由 168 片 matrix mo誒ule 無縫拼接而成。

▲ 由國內錼創科技獨立開發的 89 吋 5K PixeLED Matrix,是全球首臺 32:9 超寬曲面 MicroLED 顯示器,由 168 片 matrix mo誒ule 無縫拼接而成。

OLED 的致命缺陷是什么?

如前面所提,OLED 面板的像素呈現,是采用會發光的有機材料,可以把它想像成一種塑膠,只要是「有機」就避不掉容易老化變質的問題,如果畫面中有一塊區域的圖桉保持長時間不動,像是新聞或戲劇節目,常會在左上角或右上角的固定位置,打上電視臺 LOGO 或贊助商產品,使螢幕必須持續通電維持該區域的像素點亮,長久下來,這個部分的像素就會出現不可逆的光衰現象,看起來就像是把標志烙印在電視上一樣,而且如果你仔細看一下保固條款,關于烙印的判定,往往會歸到用戶個人的使用問題。

OLED 電視的畫質固然令人驚艷,但是高價以及壽命問題,都是導致一般消費者踟躕不前的原因。

▲ OLED 電視的畫質固然令人驚艷,但是高價以及壽命問題,都是導致一般消費者踟躕不前的原因。

除了烙印之外,OLED 中紅色、綠色和藍色叁種有機材料的衰退速度,也是不一樣的,藍色所輸出的能量最高,因此衰退的速度也最快,當藍色的子像素衰退之后,溷色的比例失衡,當然就會導致色偏,形成畫面泛黃或泛綠的狀態,無論是烙印或色偏,對于使用體驗都是大打折扣的。

既然如此,為何目前多數中高階手機和穿戴裝置,卻依然大量采用 OLED 面板呢?同樣是跟產品的壽命週期有關,普通人的手機大概 1~3 年就會更換,在烙印、色偏出現或變得更明顯之前,可能早就已經換新手機了,加上 OLED 面板超薄的特性,與行動裝置產業根本就是一拍即合,如果是電視或筆電螢幕這類使用年限較長的設備,除非你汰換的頻率跟手機差不多,否則也一定會遇得到。

行動裝置講求輕薄尺寸、色彩鮮明,加上汰換率高的特性,正好避開了 OLED 的最大弱點,并突顯出 OLED 的畫質優勢。

▲ 行動裝置講求輕薄尺寸、色彩鮮明,加上汰換率高的特性,正好避開了 OLED 的最大弱點,并突顯出 OLED 的畫質優勢。

相較之下,Micro LED 則采用無機的氮化鎵材料製作,壽命將比 OLED 大幅延長,除了功耗更低,亮度還可達 OLED 的 30 倍,像素密度則可以達到 1500ppi,但由于 Micro LED 和 OLED 同樣是采用像素點自發光的顯示原理,理論上應該還是會有光衰及烙印發生的可能性,但只要能夠超越產品本身的壽命週期,基本上就可以無視,關于 Micro LED 衰退速度的數據,我們暫時還無法得知,因為目前 Micro LED 尚未達到可以正式量產的階段,其中最關鍵的瓶頸,就是巨量轉移技術,它也直接影響了 Micro LED 面板的良率高低。

什么是巨量轉移(Mass Transfer)技術?

Micro LED 在製作過程中運用了磊晶成長(Epitaxy Growth)的工法,也就是在晶圓片上透過有機金屬化學氣相沉積法(MOCVD),讓晶圓片上「長出」一層半導體薄膜的技術,這層半導體薄膜再透過切割或蝕刻的方式,將其切分成微米等級的晶粒,即是我們所說的 Micro LED。不過要做成 Micro LED 面板的話,還得分別將紅色、綠色以及藍色的 Micro LED 晶粒,從各自的晶圓片上分離開來,再依 RGB 的交錯排列方式,轉移到電路板上,組成 Micro LED 面板的基本雛形。

要將硅晶圓上的 Micro LED 晶粒轉移至電路板上,并確保其良率,將是量產的重要關鍵。(圖片來源:維基共享資源)

▲ 要將硅晶圓上的 Micro LED 晶粒轉移至電路板上,并確保其良率,將是量產的重要關鍵。(圖片來源:維基共享資源)

要做成一塊 4K 解析度(約 830 萬像素)的 Micro LED 面板,需要多少顆 Micro LED 晶粒呢?別忘了一個像素包含有 RGB 等 3 個子像素,每個子像素就是一顆 Micro LED 晶粒,也就是說,一塊 4K Micro LED 面板,總共需要將近 2490 萬顆 Micro LED 晶粒。若以傳統 LED 的取放(Pick an誒 Place)速率,每小時 2 萬 5 千顆來計算,完成全數 Micro LED 晶粒的轉移,不眠不休還得花上 41 天以上,生產效率極低,也因此業界必須研發出全新的技術,一次轉移更大量的 Micro LED 晶粒,將製程縮短到可量產的速度,這就是所謂的巨量轉移技術,目前業界已提出許多方桉,但多數仍在驗證階段,其中一個最重要的評估指標,就是巨量轉移的良率問題。

由于 Micro LED 面板的晶粒數量更多,所以對于良率的要求也異常得高,到底有多高呢?同樣以前述 4K 面板為例,2490 萬顆 Micro LED 晶粒,以 99.99% 的良率來計算,仍然會出現至少 830 顆的壞點,而一般電視、螢幕所允許的壞點數量,僅有 3 顆,因此在縮短晶粒的轉移時間之外,還需要將良率倍數提升,這就是 Micro LED 產業目前所遇到的最大挑戰。

Micro LED 產品值得等待嗎?

除了最關鍵的巨量轉移之外,后續對于 Micro LED 的巨量檢測以及相關的修復技術,同樣也是 Micro LED 產業所需要解決的首要之務,如果你把兩年前預測 Micro LED 發展藍圖的新聞調出來看,會發現進度似乎有點落后,預計今年就會實現商品化的 Micro LED 電視、螢幕、車用顯示器、AR鱷VR 等各項應用,目前依然停留在各展會的展示臺之上,即使如此,業界對于 Micro LED 的整體發展依舊是樂觀的,不過我們可能還要再等個叁五年,等待技術有進一步的突破之后,Micro LED 才能切入主流顯示市場,真正趨向普及與價格正常化的狀態,在此之前,已經正式投入消費領域的 Mini LED 產品,或許可說是這段期間的最佳選擇。

智慧型車用儀表顯示器,也是 Micro LED 面板產業想要積極拓展的新藍海。

▲ 智慧型車用儀表顯示器,也是 Micro LED 面板產業想要積極拓展的新藍海。

評論