異構無線傳感網絡 對橋梁健康監測有什么價值?

在傳感器優化布置問題中,模態識別與網絡能耗這兩個目標之間是相互耦合的,將每個目標以一定比例的加權方式得到目標優化函數。為了獲取該目標優化函數的最優解,采用離散粒子群算法對目標優化函數進行求解,最終可以得到傳感器優化后的位置。由于權重系數的不同,將會影響運用離散粒子群對目標函數求解結果,導致最優化布置方案不同。兩個目標的權重系數表示對整個異構無線傳感器布置的影響程度,在面臨傳感器布置時,當結構的模態識別精度比較重要時,則將模態識別的權重系數取較大值;當異構無線傳感器網絡的能量消耗比較重要時,則將網絡能耗的權重系數取較大值。權重系數的大小取決于決策者對結構兩個目標的重視程度。

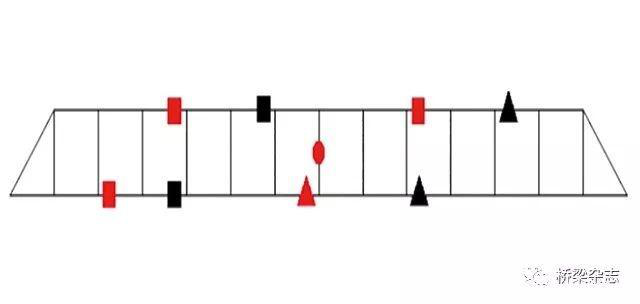

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202005/412764.htm針對本文中的結構模型,無線傳感器節點優化布置如圖5所示,圖中紅色圓形表示基站,紅色方形表示布置在外側的加速度傳感器,黑色方形表示布置在外側的應變傳感器,紅色三角形表示布置在內測的加速度傳感器,黑色三角形表示布置在內測的應變傳感器。

桁架結構的無線傳感器節點優化布置

最佳分簇

異構無線傳感器網絡中各類傳感器節點和基站都已確定的情況下,進一步的路由機制優化,可使得數據傳輸到基站的能量損失指數降低,也有效減少了數據擁堵情況的發生,進而降低網絡能耗。通過分析樹簇形無線傳感器網絡簇的建立階段和信息傳輸階段,在簇形成過程中建立無線傳感網絡能耗與簇群個數之間的數學關系,然后利用求取函數極值的方法得到最佳分簇數量。

對于一定空間區域內的傳感器網絡,最優簇頭數由傳感網絡中各個傳感器節點的總數和、簇頭節點發布廣播信息的距離、簇頭到基站的距離共同決定。

工程應用的優良性

平湖編組站大橋位于深圳市龍崗區平湖鎮,為分離式跨越平南鐵路平湖編組站,主橋為四跨連續PC箱梁橋,如圖6所示。該橋已服役20年,歷經兩次加固維修,擬布置無線結構健康監測系統,實時掌握橋梁整體振動特性及局部應力應變情況。

首先利用有限元軟件ANSYS進行仿真建模,其建模主要是對主橋上部承重結構進行分析,得到結構基頻和結構振型等模態;然后運用基于模態識別和網絡能耗的目標優化函數,結合離散粒子群算法,對該目標函數進行求解,得到異構無線傳感器網絡的布置方案;最后在確定兩類無線傳感器的個數和位置后,對網絡分簇形式進行優化。利用最佳簇頭數的表達式,得到最優的簇群數。經過合理的分簇與未分簇的方案進行對比,結果表明,即使分簇方案下的網絡覆蓋半徑即數據傳輸路徑,比未分簇下增大28.3%,能耗反而減少了33.3%,能耗節省效果明顯。

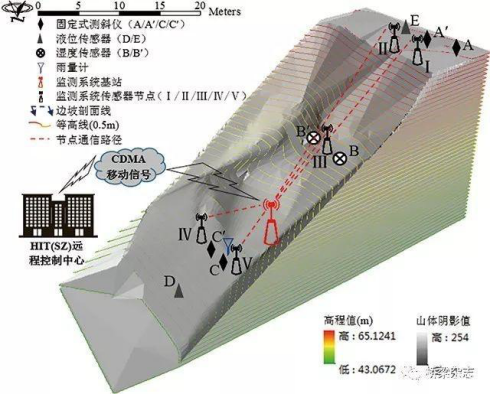

應用課題技術研發組在深圳市大鵬半島某邊坡建立了降雨型滑坡預警體系。邊坡穩定性監測系統采用無線網絡搭建,其基本組成主要包含傳感器系統、數據采集與傳輸系統、數據管理系統三個部分,具體可總結為八個測點、五個節點、一個基站和一臺服務器。監測系統的整體工作原理如圖7所示。基本過程為:傳感器采集物理數據后,通過數據線傳輸到測點旁的傳感器節點,各節點再通過現場ZigBee無線網絡將數據傳輸到現場基站,隨后基站通過3G移動數據網絡將數據上傳至互聯網,最后在遠程校園內的服務器上即可聯網登錄客戶端,獲取數據并進行處理分析、消息發送等后續工作。依據長期積累的監測數據,開發了基于大數據分析的邊坡失穩時刻預測技術,在預測邊坡深部位移及預警方面具有優良的表現。

邊坡穩定性無線監測系統工作原理示意圖

應用課題技術研發組對廣東省惠州市境內某輸電桿塔實施了傾斜在線監測,為其安全性評價提供參考依據。系統包括應用層、信息層、數據層、物理層,可接入不同類型傳感器,安裝方便,即插即用,安裝后可24小時監控桿塔安全狀態,并將數據實時發送到控制中心服務器。自主開發的上位機接收軟件,可實時接收現場發送的各關鍵參數并存儲。強大的專家分析與預警軟件,可對采集的數據進行實時分析,運用大數據模型對數據進行處理,并及時給出預警信息。該監測系統在桿塔所屬輸電線路安全評估及災害防治工作中發揮了重要作用。

評論