本土廠商同歐日三分天下,中國IGBT不再“一芯難求”

IGBT(Insulated Gate Bipolar

Transistor,絕緣柵雙極型晶體管),是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷2捎?a class="contentlabel" href="http://www.104case.com/news/listbylabel/label/IGBT">IGBT進行功率變換,能夠提高用電效率和質(zhì)量,是解決能源短缺問題和降低碳排放的關鍵技術。IGBT約占電機驅(qū)動系統(tǒng)成本的一半,而電機驅(qū)動系統(tǒng)占整車成本的15-20%,也就是說,IGBT占整車成本的7-10%,是除電池之外成本第二高的元件,也決定了整車的能源效率。

然而,一個不得不提的業(yè)內(nèi)現(xiàn)實是,這樣重要的功率器件,卻長期來基本被英飛凌、三菱、富士電機、仙童等國外巨頭壟斷全球市場。在國內(nèi)市場,中高端IGBT產(chǎn)能嚴重不足,長期依賴國際巨頭,導致“一芯難求”。

現(xiàn)在,這種“外資寡頭壟斷”的市場格局正在被逐漸瓦解。隨著以比亞迪為代表的本土新能源汽車廠商在IGBT領域?qū)崿F(xiàn)技術的突破,中國的新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)格局正在悄然生變。據(jù)了解,截至2018年11月,比亞迪累計申請IGBT相關專利175件,其中授權(quán)專利114件。

“我們可以很自豪地說,在IGBT這個領域中國可以與歐洲、日本三分天下。” 比亞迪第六事業(yè)部總經(jīng)理陳剛?cè)缡钦f。

“指甲”般大小,“心臟”般重要

一說起IGBT,有些制造半導體的人內(nèi)心并不十分重視,他們常想:不就是一個分立器件嗎?然而和28nm/16nm集成電路制造一樣,IGBT是國家“02專項(《極大規(guī)模集成電路制造技術及成套工藝》項目,因次序排在國家重大專項所列16個重大專項第二位,在業(yè)內(nèi)被稱為02專項)”的重點扶持項目。

IGBT芯片只有人的指甲蓋那么大小,其上蝕刻十幾萬乃至幾十萬的微觀結(jié)構(gòu)電路,只有借助顯微鏡才能看清。然而,就是這個指甲蓋大小的東西,卻在能源轉(zhuǎn)換與傳輸中起著心臟般的重要作用,它被稱為電力電子裝置的“CPU”。

相較于早期的各種電力電子器件相比,IGBT具有高輸入阻抗、高速開關特性、導通狀態(tài)低損耗等特點。采用IGBT進行功率變換,能夠提高用電效率和質(zhì)量,其高效節(jié)能和綠色環(huán)保的特點,是解決能源短缺問題和實現(xiàn)低碳排放的關鍵技術支撐。

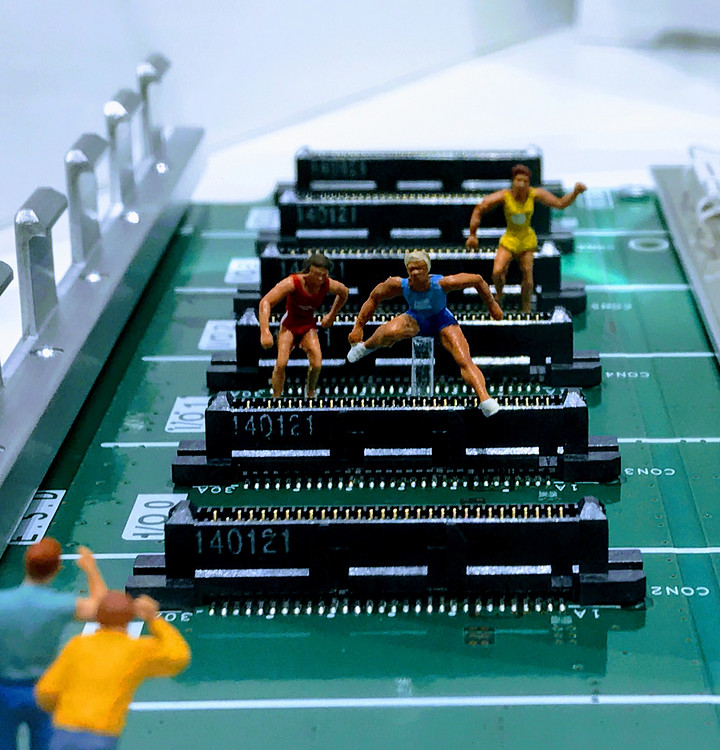

IGBT是什么?簡單來說,它是一個非通即斷的開關:導通時可以看做導線,斷開時即為開路。IGBT融合了MOSFET以及BJT兩種器件的優(yōu)點,如驅(qū)動功率小,飽和壓降低等。

雖然IGBT中文翻譯為“絕緣柵雙極型晶體管”,但其最常見的形式是模塊(Module),并非單管。模塊是由多個IGBT芯片并聯(lián),電流規(guī)格更大。

IGBT模塊在電動汽車中發(fā)揮著至關重要的作用,它是電動汽車及充電樁等設備的核心技術部件。例如,在電動控制系統(tǒng),大功率直流/交流(DC/AC)逆變后驅(qū)動汽車電機;車載空調(diào)控制系統(tǒng),小功率直流/交流(DC/AC)逆變,使用電流較小的IGBT和FRD;智能充電樁中,IGBT模塊被作為開關元件使用。

IGBT模塊的優(yōu)勢顯而易見,然而令人意外的是,全球電動汽車龍頭特斯拉卻只使用IGBT單管。因為單就價格而言,單管要遠低于模塊。據(jù)了解,全球的新能源車企中,除特斯拉和國內(nèi)少數(shù)低速電動外,大部分品牌的新能源汽車都在使用IGBT模塊。

IGBT有望迎來黃金發(fā)展期,中國市場卻被國外巨頭壟斷多年

近年來,全球新能源汽車發(fā)展如火如荼。業(yè)內(nèi)一致認為,電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化會是未來新能源汽車的發(fā)展趨勢。電動化平臺是這些技術的重要基礎。而IGBT作為新能源汽車動力、電源系統(tǒng)中的核心器件,也將迎來黃金發(fā)展期。

數(shù)據(jù)顯示,2017年,全球共銷售新能源汽車超過120萬輛,占全球汽車銷量的1.2%。同時,新能源汽車用IGBT的市場規(guī)模占IGBT市場的17%,達到7億美元。

2016年全球電動車銷量大約200萬輛,共消耗了大約9億美元的IGBT管,平均每輛車大約450美元,是電動車里除電池外最昂貴的部件。其中,混合動力和PHEV大約77萬輛,每輛車需要大約300美元的IGBT,純電動車大約123萬輛,平均每輛車使用540美元的IGBT,大功率的純電公交車用的IGBT可能超過1000美元。

巨大的市場潛力,吸引了全球各路電子巨頭前來淘金。據(jù)統(tǒng)計,全球IGBT市場主要競爭者包括德國英飛凌、日本三菱、富士電機、美國安森美、瑞士ABB等,前五大企業(yè)的全球市場份額超過70%。

同時,這些國際巨頭的兼并重組正在加速。前年,恩智浦與飛思卡爾兩大巨頭合并,行業(yè)集中度進一步提高。此外,高通、英特爾等電子巨頭都在競相進軍汽車芯片市場。

有分析稱,未來的新能源汽車市場變革中,中國會承擔引領者的角色。據(jù)BNEF的長期預測顯示,隨著新能源汽車對內(nèi)燃機汽車在成本方面逐漸建立起領先優(yōu)勢,到2025年全球新能源汽車的銷量有望增至1100萬輛。其中,中國占全球市場份額中將接近50%。在新能源汽車快速發(fā)展的大勢下,GGII預估,國內(nèi)新能源汽車和充電樁市場將出現(xiàn)200億IGBT模塊的需求量。

然而,一個令人心酸的事實是,在國內(nèi)市場,中高端IGBT產(chǎn)能嚴重不足,汽車IGBT市場被英飛凌、意法半導體、瑞薩電子、恩智浦等國際巨頭所壟斷。“國內(nèi)用的芯片大多依靠進口,尤其是核心汽車電子控制芯片基本都掌握在外國人手中,國內(nèi)的汽車電子芯片技術還差得很遠。”中國汽車工程學會裝備部部長陳長年曾這樣感慨。

和中國形成鮮明對比的是日本。以豐田為例,盡管在已有本土IGBT巨頭,但其在開發(fā)混合動力車時,還是選擇將IGBT管完全控制在自己手中,成為了全球唯一能夠自產(chǎn)IGBT管的汽車廠家。普銳斯也因此獲得強大的生命力,成為目前全球唯一的強混合動力車。

突破技術壁壘,本土廠商發(fā)力IGBT市場

瀏覽器關鍵詞一搜,“中國IGBT技術到底有多落后?”諸如此類的言論總是鋪天蓋地,仿佛技術落后成了“一芯難求”的最根本因素。

事實上,國內(nèi)的技術壁壘正在被逐漸打破。知乎上一位高贊答主說:“作為一名IC民工,身處世界前三的儲存器工廠,明顯感覺近兩年業(yè)內(nèi)行情見好,國家開始大力扶持芯片產(chǎn)業(yè)了。確實,目前中國半導體技術還處于起步階段,但是有錢有人,還是能成功的。連我們公司的外國老大都說,中國的半導體行業(yè)肯定會起來,但是還需要幾年。這幾年就是交學費的過程。良品率就是一點一點試出來的。路還是要靠我們這一批半導體工程師自己趟出來”。

這段回答,和陳剛在比亞迪IGBT4.0發(fā)布會上的講的一段話很像。陳剛說,比亞迪的團隊經(jīng)歷了十三年的積累,才在2017年開始研發(fā)出了IGBT4.0。

目前,新能源車用IGBT方面,比亞迪研發(fā)出的全新車規(guī)級產(chǎn)品IGBT4.0,其芯片損耗、模塊溫度循環(huán)能力、電流輸出能力等關鍵指標,達到了全球領先水平。具體體現(xiàn)在,產(chǎn)品的綜合損耗相比當前市場主流產(chǎn)品降低了約20%,使得整車電耗降低;產(chǎn)品模塊的溫度循環(huán)壽命可以做到當前市場主流產(chǎn)品的10倍以上;搭載IGBT4.0的V-315系列模塊在同等工況下較當前市場主流產(chǎn)品的電流輸出能力提升15%。

瞄準車用IGBT的車企不止比亞迪。2017年年底,江蘇宏微科技股份有限公司就與北汽新能源汽車股份公司聯(lián)合成立宏微-北汽新能源IGBT聯(lián)合實驗室,以實現(xiàn)提高車用IGBT性能;今年3月,上汽集團股份有限公司與英飛凌以51:49股比合資成立的上汽英飛凌汽車功率半導體(上海)有限公司正式開業(yè);今年4月,針對新能源市場,中科君芯推出新能源汽車領域DCS-IGBT芯片。

據(jù)分析,2018-2025年期間,中國新能源汽車及相關產(chǎn)業(yè)帶動的IGBT市場規(guī)模共計超過1200億元。華虹宏力集成一部研發(fā)總監(jiān)楊繼業(yè)認為,新能源汽車既是節(jié)能環(huán)保的迫切需求,也是我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個突破口。IGBT作為新能源汽車動力、電源系統(tǒng)中的核心器件,將隨之迎來絕佳的發(fā)展機遇。

新能源汽車帶給國產(chǎn)IGBT的發(fā)展機遇不言而喻,挑戰(zhàn)也不容小覷。

業(yè)內(nèi)專業(yè)人士分析稱,從應用的角度出發(fā),車用IGBT對其技術發(fā)起了更高的挑戰(zhàn)。首先,汽車的大眾消費屬性對IGBT的使用壽命提出了更高要求,需要滿足使用壽命內(nèi)數(shù)十萬次甚至百萬次的功率循環(huán)要求;其次,汽車需要面臨著例如爬坡涉水、頻繁啟停等更為復雜的工況,這對其裝配體積和散熱效率都提出了更高的要求。

從行業(yè)的角度出發(fā),據(jù)了解,目前國際主要的IGBT廠商采用的均為IDM模式。IDM商業(yè)模式是國際整合元件制造商模式。IDM廠商的經(jīng)營范圍涵蓋了IC設計、IC制造、封裝測試等各個環(huán)節(jié),甚至也會延伸到下游電子終端。采用這一模式的一般有美國、日本和歐洲半導體產(chǎn)業(yè)。例如,Intel、三星、TI、東芝、意法半導體等。IDM企業(yè)注重技術積累,具有領先優(yōu)勢的頭馬會不斷提高技術門檻,后來者追趕難度隨之增大。

對此,比亞迪IGBT產(chǎn)品中心產(chǎn)品總監(jiān)楊欽耀表示,做IGTB的研發(fā)團隊要多跟下游溝通進行融合,去做適合于應用端的產(chǎn)品實現(xiàn),這樣才能實現(xiàn)IGBT產(chǎn)業(yè)化。

“人才培養(yǎng)和產(chǎn)品的標準化也是實現(xiàn)IGBT產(chǎn)業(yè)化的必需條件。” 楊欽耀分析。

評論