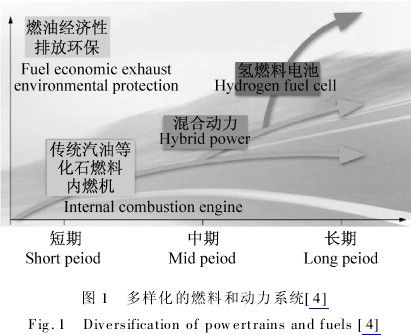

氫燃料汽車的現在與未來

在企業層面,我國第一輛FCEV于1999年12月在清華大學試驗成功。2001年12月美國通用汽車公司和上汽集團合資的泛亞技術中心,研制出“風凰”FCEV。2008年北京奧運會上,有20輛各種燃料電池汽車在會上示范運用,2010年上海世博會上有40輛各種燃料電池汽車,供大會交通示范運行。2014年上海榮威950第四代FCEV產出,行程400公里。宇通客車公司是首家推出燃料電池客車,2014年9輛,2016年100輛,2020年計劃4000輛,宇通第四代燃料電池客車,續程600公里,成本下降50%,加氫10分鐘。北汽福田汽車公司也推出“歐輝”牌燃料電池客車,計劃28輛,送廣州和佛山地區進行示范運行。東風汽車公司第一款EQ5080型燃料電池廂式運輸車已問世,續程305公里。據統計目前為止,我國共研發試制出200多輛各種燃料電池汽車在各個時間段進行示范運行。2017年6月2日工信部公布公告《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中,就包括有燃料電池客車5種,專用車及卡車2種,如果加上2016年公布燃料電池轎車1種,則FCEV在國家目錄中共計有8種車型,確認正式列為商品對待,但目前產量還很少,急待改革和改進。

●激發氫能的巨大潛力

氫能作為燃料電池的“燃料”,非常重要,一定要先行一步。

氫作為一種無色、無味的氣體,廣泛的分布于地球的地表、地幔、地核和大氣層中,是宇宙中最為重要,質量最輕,最為清潔、最為豐富元素之一。

氫主要以化合物形式生存,最突出表現是水,氫占水總質量1/9,如果用電解水制氫,能量密度很高,其效率可達80%;氫還生存于一些礦物質中,如綠柱石,鋰電氣石,頑火輝石的結構中,多以極少量氣態生存;氫還分布于地球不同氣層中,含量隨高度不同,也有少

量的氫氣存在;更有趣的是氫氣還是生命組成的一種元素,在人體中有81種元素,氫占10%,僅次于氧和碳,居第三位,所以氫也可稱得上一種有機物的物種。

氫還有一個重要作用,即氫的同位素將對正在開發和試驗的核聚變電站提供基礎原料,我們曾用“氕”表示氫,它的同位素“氘”“氚”,也叫重氫,資源極為豐富,而且無輻射危險。大家都知道,人們先發明原子彈,后來又發明氫彈,實際上是核裂變和核聚變的理念和應用的革命性變化。歐盟認為到2035年核聚變電站可以投入商業化應用,我國專家認為到2040年有可能投入應用,目前我們和美、英、法、日、德等國家已多年組成聯盟,共同開發核聚變電站。可以預言如果核聚變電站投入應用,那時用電幾乎不用花錢,太便宜了,而且很安全,沒有放射性,非常干凈、無害,被稱為“仿造太陽的工廠”。

氫在人為狀態下形成三種形態:氣體氫:這已成為氫的常態,是衡量氫物理和化學質量的標準形態;液態氫:目前多用高冷卻方法形成的,要在零下253℃時,可促使氫液化,如現在太空火箭上的推動燃料就是用液態氫;固態氫:在超高壓下,促使液氫向具有導電金屬特性的固態氫出現,所以也叫金屬氫,它具有很好的超導性和超級能量,在航天、航空和軍工上有特殊用途,民用工業也有很好用途。

氫的備制歷史也是很長,而且方法非常多樣化,因時因地而宜,同時要求要不斷改進創新之中。有電解水制氫、水煤氣法制氫,、石油熱裂合成和天然氣熱合成制氫、焦爐和煤氣冷凍制氫,電解食鹽水的副產氫、釀造工業發酵制氫、甲醇裂解吸附制氫、鐵與水蒸氣反應制氫等。當代比較新的制氫方法,如生物質制氫,微生物酶制氧、海水淡化制氫,可再生能源,如風能、太陽能、水能、地熱能、海洋能發電制氫,如我國已建成海水淡化工程103個,總規模90萬噸/日,并推廣淡化水制氫示范工作。

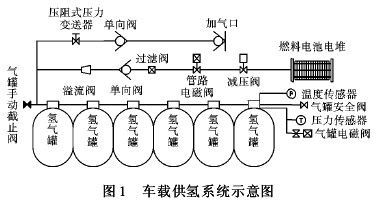

氫的儲存,包括民用和工業用氣源以及交通工具,如FCEV氣源的存儲方式,有加壓氣態儲存,目前國際上FCEV儲氫罐壓力達70Mpa已比較常用;液態儲氫,對儲氫罐技術要求高,罐內溫度和外面溫度相關很大,內部容器構造復雜,防止產生熱漏,在FCEV上也有選用;金屬氫儲存是應用氫和多種不同金屬化合之后生成金屬氫化物,如鋁、釩、鎂、稀土系等,這種方法具有較大儲氫容量,單位體積儲氫密度好,儲氫循環壽命長,成本低;還有非氫化物儲存,如氮、硼、硅、甲醇等氫寄存其中,當化合物化解時放出氫,比較新型的納米碳儲氫,在碳微孔中存儲大量氫,是一種有前景的儲氫手段,還有碳納米管電化儲氫,已證實具有較高儲氫量,具有良好應用前景,在FCEV都在選擇之中。

氫氣輸送和加注。氫的運輸對氣態和液態已經實現大規模應用。由于用戶和要求不同,氫氣可以用管網,也可與天然氣輸送管共用,還有通過儲氫容器裝在車、船上,管網適應于量大的需求,船運、車運則適應分散的場合。

當前,對FCEV推廣來說主要是建設加氫站問題。世界上第一座FCEV加氫站是1999年5月在德國慕尼黑機場建成。目前國際上已有加氫站主要以水電解制氫為主,少部份采用天然氣水蒸氣重整制氫,也有的是運氫到加氫站的。到2016年1月全球已設立290座,其中日本28座、歐洲97座、美國75座、韓國80座、中國4座、澳大利亞1座。中國加氫站分布在北京、上海、廣州、鄭州,今后將會在FCEV示范區建設加氫站,2017年中科院大連化物所與同濟大學發明以風能與太陽能結合制氫的加氫站,每日可供200臺FCEV續程800公里的需求。美國海德利森已到國內設立移動式加氫站業務,尋求合作建氫站。預計到2020年全球將出現5200座加氫站,比目前的增長18倍,以適應發展FCEV的需求。

據Persistence市場研究公司預測,到2020年全球氫氣需求量將從2013年的2553億立方米,增加到3248億立方米,增長27%,其中特別是中國,將是全球氫能需求和生產第一大國。

氫能有這么多優勢,但人們對氫能安全仍有擔心,認為氫能屬于一種易燃爆氣體,特別是擴散度相當的快,當和空氣接觸時,形成混合氣體,燃爆極限更寬。為此我專門請教了有關專家,得到答案,是認為氫氣燃燒時容易快速噴發,但屬直線式形態而逃逸,不像汽柴油那樣燃燒后,不易疏散滯留性大,停留散發在原地帶,所以氫燃燒危險不比汽柴油燃燒高,同時近來人們對氫的制備整個過程的泄漏、靜電、電氣防爆、脆化等不安全因素,大力進行改進,在實用中已取得比較好的安全驗證。如本田2017年的Clarity已開始在日本本土和美國出售,燃料電池的3個儲存罐嵌在底盤架上,這樣雖然對車輛底部振動,環境惡劣,容易受碰撞,他們認為在技術上已得到反復測試可以放心使用,而客車多把氫罐放在車頂,出事故時對車內影響不大。但車企認為盡管有了這些安全舉措,對氫能安全問題仍不能自滿,仍作為全產業鏈的安全舉措,持續不斷改進,不斷提升安全可靠的水平。

評論