對(duì)于這場(chǎng)量子力學(xué)的“迷你曼哈頓計(jì)劃”,你怎么看?

基于這些理論基礎(chǔ),理查德·費(fèi)曼最早提出了量子計(jì)算機(jī)的概念設(shè)想。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201802/375334.htm而事實(shí)上,一直到80年代,量子計(jì)算機(jī)都處在理論推導(dǎo)狀態(tài)。在這期間,理查德·費(fèi)曼1982年提出了利用量子體系實(shí)現(xiàn)通用計(jì)算的想法,1985年大衛(wèi)·杜斯則提出了量子圖靈機(jī)模型。

直到1994年彼得·秀爾提出量子質(zhì)因子分解算法,因其對(duì)于通行于銀行及網(wǎng)絡(luò)等處的RSA加密算法可以破解而構(gòu)成威脅,量子計(jì)算機(jī)開始變成熱門話題。

2007年2月,加拿大D-Wave系統(tǒng)公司宣布研制成功16位量子比特的超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī),但其作用僅限于解決一些最優(yōu)化問題,與科學(xué)界公認(rèn)的能運(yùn)行各種量子算法的量子計(jì)算機(jī)仍有較大區(qū)別。此時(shí),D-Wave公司的“迷你曼哈頓計(jì)劃”正式開啟。

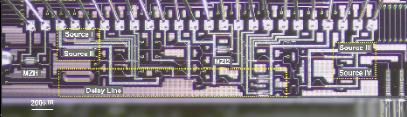

2009年11月15日,世界首臺(tái)可編程的通用量子計(jì)算機(jī)在美國(guó)誕生。同年,英國(guó)布里斯托爾大學(xué)的科學(xué)家研制出基于量子光學(xué)的量子計(jì)算機(jī)芯片,可運(yùn)行秀爾算法。

直至目前,量子計(jì)算機(jī)相較于經(jīng)典計(jì)算機(jī)的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在:1、量子疊加,同時(shí)表示0和1;2、量子并行計(jì)算,可同時(shí)對(duì)2^n個(gè)數(shù)進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,相當(dāng)于經(jīng)典計(jì)算機(jī)同時(shí)進(jìn)行2^n次操作。

對(duì)于量子計(jì)算機(jī)可以實(shí)現(xiàn)的計(jì)算量,費(fèi)曼有一個(gè)經(jīng)典的應(yīng)用場(chǎng)景描述:如果被要求5分鐘內(nèi)在國(guó)會(huì)圖書館某一本書的某頁(yè)上找到一個(gè)大寫字母“X”,這幾乎是不可能的,因?yàn)閲?guó)會(huì)圖書館有5000萬(wàn)冊(cè)書。但是如果處于5000萬(wàn)個(gè)平行現(xiàn)實(shí)中,每個(gè)現(xiàn)實(shí)都可以查看不同的書籍,那么肯定能在其中某個(gè)現(xiàn)實(shí)中找到這個(gè)“X”。

在這個(gè)假設(shè)中,普通計(jì)算機(jī)就像是前一種情形中的“瘋子”,需要在5分鐘內(nèi)找遍盡可能多的書。而量子計(jì)算機(jī)卻能復(fù)制出5000萬(wàn)個(gè)人,每個(gè)只需翻找一本書即可。

“谷歌們”到底在做哪些研究?

即使量子計(jì)算機(jī)在2009年誕生,但因?yàn)殡x實(shí)際應(yīng)用還有很大距離,其影響力主要是在學(xué)術(shù)、科研機(jī)構(gòu)、巨頭科技公司,以及各國(guó)的技術(shù)研發(fā)比拼上。

2010年3月,德國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)成功模擬42位量子計(jì)算機(jī);2011年4月,澳大利亞和日本的科研團(tuán)隊(duì)在量子通信方面取得突破,實(shí)現(xiàn)了量子信息的完整傳輸;同年9月,科學(xué)家證明量子計(jì)算機(jī)可以用馮·諾依曼架構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn);2012年2月,IBM聲稱在超導(dǎo)集成電路實(shí)現(xiàn)的量子計(jì)算方面取得數(shù)項(xiàng)突破性進(jìn)展;2013年5月,D-Wave宣稱NASA和Google共同預(yù)定了一臺(tái)采用512量子位的D-Wave Two量子計(jì)算機(jī)。

關(guān)于NASA和Google的合作,NASA的希望是量子計(jì)算機(jī)能被用于發(fā)現(xiàn)新的類地行星,或者應(yīng)用到星際航行。而“發(fā)明大王”谷歌則希望量子計(jì)算機(jī)可以解決創(chuàng)造性的問題,前面提到,經(jīng)典計(jì)算機(jī)無(wú)論在運(yùn)算屬性還是運(yùn)算速度上都差強(qiáng)人意。此外,量子計(jì)算機(jī)還可以讓機(jī)器學(xué)習(xí)方面取得不可估量的巨大進(jìn)步。

目前,谷歌和NASA買下的這臺(tái)D-Wave Two據(jù)說(shuō)被鎖在一個(gè)巨大的黑盒子中,因?yàn)榱孔有枰诮^對(duì)低溫中才能有更快的運(yùn)行速度,所以這個(gè)黑中的溫度幾乎達(dá)到絕對(duì)零度(零下273.15攝氏度),同時(shí),盒內(nèi)完全黑暗且安靜。

在去年9月舉辦的Ignite大會(huì)上,微軟展示了拓?fù)淞孔游灰约坝布浖鷳B(tài)系統(tǒng)開發(fā)方面取得的進(jìn)展,發(fā)布了為駕馭規(guī)模化量子計(jì)算機(jī)而專門優(yōu)化的新的編程語(yǔ)言,讓開發(fā)者能夠編寫量子程序,在當(dāng)前的量子模擬器上調(diào)試,并能夠在未來(lái)真正的拓?fù)淞孔佑?jì)算機(jī)上運(yùn)行。

雖然仍未開發(fā)出可運(yùn)行的量子位,但微軟量子團(tuán)隊(duì)主管霍爾姆達(dá)爾在近期表示,微軟現(xiàn)在已經(jīng)“十分接近”宣布實(shí)現(xiàn)這一突破。

對(duì)于D-Wave的聯(lián)合創(chuàng)始人和首席科學(xué)家埃里克·勒迪辛斯基來(lái)說(shuō),他要在10年,而不是50年造出一臺(tái)量子計(jì)算機(jī),這對(duì)于他來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)“迷你曼哈頓計(jì)劃”。

然而,質(zhì)疑聲也沒有消停過。有專家至今認(rèn)為,還需要幾十年才會(huì)出現(xiàn)真正應(yīng)用量子力學(xué)原理的計(jì)算機(jī)。有計(jì)算機(jī)專家提醒說(shuō),也許目前所謂量子計(jì)算機(jī)的處理器確實(shí)很快,但仍然是在障眼法的演示下應(yīng)用了傳統(tǒng)科技。更有如MIT量子物理學(xué)家斯科特·阿倫森自稱是D-Wave的首席批評(píng)家,他的公眾言論一直強(qiáng)調(diào),沒有直接證據(jù)說(shuō)明D-Wave的量子處理器是以量子力學(xué)的方式運(yùn)行的,即使有谷歌和NASA的背書。

無(wú)路如何,這次“迷你曼哈頓計(jì)劃”看起來(lái)還是有巨大前景,別忘了D-Wave最初可是由亞馬遜的貝佐斯和中情局共同進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

“量子霸權(quán)”競(jìng)爭(zhēng)激烈,最終誰(shuí)會(huì)勝出?是21世紀(jì)的“發(fā)明大王”谷歌?老牌“軟件帝國(guó)”微軟?電商跨界者亞馬遜、IBM、英特爾,亦或是D-Wave?

或者還有別的可能。

暨破比特操縱記錄后 潘建偉團(tuán)隊(duì)完成首個(gè)TDA算法驗(yàn)證演示

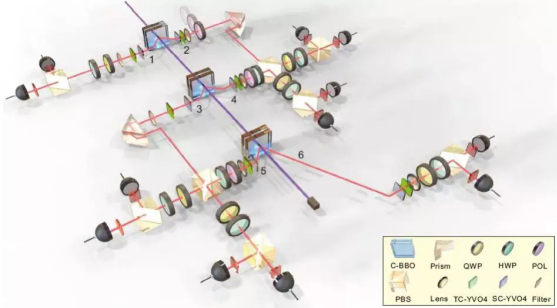

去年5月,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉院士在上海宣布,我國(guó)科研團(tuán)隊(duì)成功構(gòu)建了光量子計(jì)算機(jī),首次演示了超越早期經(jīng)典計(jì)算機(jī)的量子計(jì)算能力。

此次突破,主要體現(xiàn)在超導(dǎo)體系上,研究團(tuán)隊(duì)打破了由美國(guó)保持的9個(gè)量子比特操縱記錄,自主研發(fā)了10比特超導(dǎo)量子線路樣品,實(shí)現(xiàn)了目前世界上最大數(shù)目的超導(dǎo)量子比特的多體純糾纏,并通過層析測(cè)量方法完整地刻畫了10比特量子態(tài)。

近日,潘建偉團(tuán)隊(duì)再次完成了首個(gè)在光量子計(jì)算機(jī)上進(jìn)行拓?fù)鋽?shù)據(jù)分析(TDA)算法的驗(yàn)證演示,表明數(shù)據(jù)分析可能是未來(lái)量子計(jì)算的一大重要應(yīng)用。

據(jù)了解,TDA可以抵抗一定噪聲的干擾,從數(shù)據(jù)中提取有用信息,而量子版本的TDA能實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)典最優(yōu)TDA算法的指數(shù)級(jí)加速。量子TDA算法也是繼秀爾算法(上述用于大數(shù)因子分解進(jìn)行密碼破譯)、Grover 算法(用于搜索問題)、HHL 算法(用于解線性方程組)之后,人類在量子計(jì)算機(jī)上可使用的一種新算法。

該算法為在量子計(jì)算機(jī)上進(jìn)行高維數(shù)據(jù)處理、甚至人工智能算法領(lǐng)域的探索打開了方向。

后記

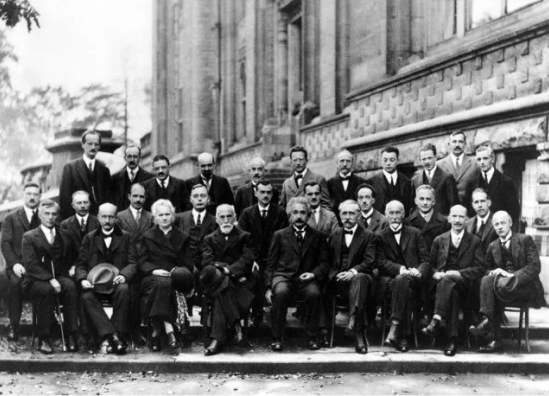

從普朗克提出量子概念,到愛因斯坦和波爾的量子力學(xué)革命,海森伯和波恩共同宣布量子力學(xué)的建立,薛定諤的貓“否定之否定”,再到有量子力學(xué)滲透的奧本海默“曼哈頓計(jì)劃”,費(fèi)曼提出量子計(jì)算機(jī)概念,D-Wave大膽嘗試“迷你曼哈頓計(jì)劃”,并最終掀起科技巨頭們和國(guó)家量子科技爭(zhēng)霸賽,量子力學(xué)已經(jīng)陪伴了人類118年。118年來(lái),頂尖的人類智慧最終發(fā)現(xiàn)了量子世界并企圖將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。

然而,無(wú)論科技發(fā)展至何程度,其本質(zhì)還是為人類服務(wù)。但人類、真理、科學(xué)究竟應(yīng)該為何關(guān)系?這是自科學(xué)不僅僅有改變?nèi)祟惿睿踔粮淖內(nèi)祟悓傩缘臐撛诳赡芟滦枰恼軐W(xué)思考。

從歷史發(fā)展來(lái)看,二十世紀(jì)上半頁(yè)人類經(jīng)歷了地緣政治變化,以及新興的政治思潮極端化帶來(lái)的種種災(zāi)難。雖然說(shuō)科學(xué)技術(shù)本身是有意義的,性質(zhì)是中性的,但就如愛因斯坦諫言總統(tǒng)趕在納粹之前創(chuàng)造出原子彈的迫切心情,科學(xué)家們?cè)诘谝活w原子彈爆炸后的狂喜,卻在真正的災(zāi)難發(fā)生后轉(zhuǎn)瞬即逝,進(jìn)而陷入巨大的驚恐之中。

科學(xué)能夠決定它自身的永續(xù)發(fā)展,卻無(wú)法確保人類的命運(yùn)。

這,或許應(yīng)該是我們更優(yōu)先思考的。

評(píng)論