我國集成光學芯片最新進展情況

集成光學是在光通信、光計算機及光信息處理等新興技術需求的基礎上應運而生的。集成光學的概念在1969年被首次提出,它將光纖和以平面介質光波導為基礎的集成光路相結合,極大地促進了光通信的長足發展。集成光路通常是利用光波導將發光元件、透鏡、光傳輸、光調制、光耦合以及光接收等器件連接在一起,集成在襯底上,構成具有一定獨立功能的微型光學體系。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201708/362538.htm集成光學建立在光電子學、光波導理論、激光技術和微電子學的微細加工工藝發展的基礎之上,是光電子學的一個重要分支。集成光學的任務是將傳統的光學元器件和系統微型化,并按照新的物理觀點將這些元器件或系統“集成”,以形成具有多種功能的集成光學體系。

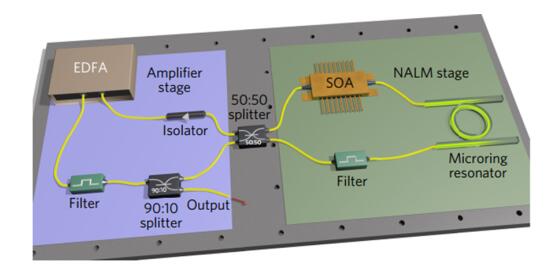

超窄譜鎖模激光器實驗裝置

隨著科學技術的不斷發展,納米量子線、光子晶體以及微諧振腔的研究進展,使得微腔激光器、納米光波導、納米光探測器等都可能成為現實,這將不斷地影響集成光學發展歷程,并可能實現更小尺寸的光集成。

目前,集成光學已經成為當今光子學領域最為前沿技術之一,是光學發展的必由之路和高階階段。據OFweek激光網編輯了解,隨著技術發展,集成光學正在經歷著集成電子學發展軌跡,即更小的單個器件、更緊密的集成、更低成本的加工工藝。具體而言,集成光學正從分立元件向集成光學芯片發展,未來也將邁向納米集成光學芯片。

我國在集成光學方面也進行了大量投入,近期也取得了系列進展。通過設計不同激光器參數,利用激光腔內光場增益、非線性和色散的相互作用,產生的各類脈沖激光源已經在學術和商業領域中取得豐碩的成果。而面對超高速光學時鐘、高速光通信技術、微波光子學、光譜測量及天文光頻梳等領域對激光脈沖源的重頻提出了更高的需求。西安光機所利用自家研制的片上微環諧振腔,基于耗散四波混頻效應,實現了基頻為49GHz的穩定激光脈沖輸出,相比于超短腔脈沖激光器,有效降低了由Schawlow and Townes限制帶來的高相位噪聲。同時利用片上激光模式選擇機制,實現了49~735GHz的多倍速率的激光脈沖,突破了激光腔自由光譜范圍對重復頻率的限制。

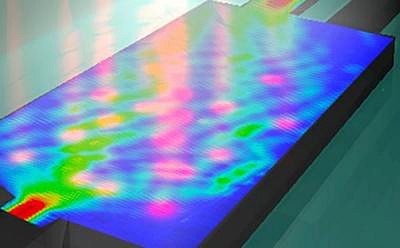

2016年,中國科學技術大學中科院量子信息重點實驗室任希鋒研究組與浙江大學科學家合作,首次研制成功硅基導模量子集成芯片,實現單光子態和量子糾纏態在偏振、路徑、波導模式等不同自由度之間的相干轉換,其干涉可見度均超過90%,為集成量子光學芯片上光子多個自由度的操縱和轉換提供重要實驗依據。

與自由空間光學、光纖光學相比,集成光學的器件及系統具有尺寸小、可擴展、功耗低、穩定性高等諸多優點。在過去集成量子光學芯片研究中,人們通常采用偏振自由度或路徑自由度,即利用不同偏振或不同路徑來實現量子信息編碼。其中,偏振編碼僅能實現二維量子信息過程,無法實現高維編碼,因而在信息容量和安全性方面存在明顯不足;路徑編碼雖然可實現高維量子信息過程,但為了防止不同路徑信息之間的串擾,其路徑間距通常較大,極大地制約了量子光學芯片集成度的提升和功能擴展。

任希鋒研究組與合作者在硅光子集成芯片研制上,首次利用硅納米光波導本征模式作為量子信息編碼的新維度,利用一條支持多個波導模式的多模波導實現量子信息高維編碼,有效避免了信息串擾問題,同時利用光子的多個自由度顯著提升信息容量。他們還利用新型硅基片上模式轉化器和模式復用器,成功實現偏振、路徑和波導模式自由度之間的任意相干轉換,單光子和雙光子的干涉可見度均超過90%,充分展示了在集成量子光學芯片中同時操縱多個自由度的可能性,為實現集成量子光學芯片中高維量子信息過程奠定重要基礎。

評論