動力電池制造如何繞開“技術空心化”

大規模制造是動力電池的生產走向

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/341406.htm我國電動汽車產業發展迅猛,對動力電池的需求量呈現爆發式增長,到2020年電動汽車保有量預計達到500萬輛。劉震表示,如果動力電池系統不實現大規模制造,將無法滿足這一需求。

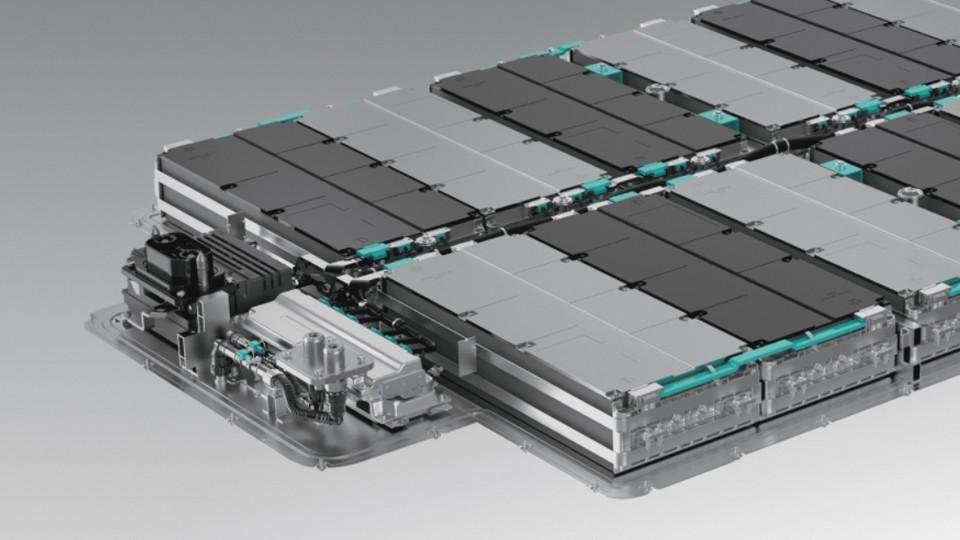

大規模制造是生產方向,也是降低成本、提高品質的主要途徑,其核心是自動化的裝備、過程檢測系統、生產制造的執行系統,包括MES系統。

劉震認為,目前實現大規模制造面臨諸多問題,如動力電池系統生產仍以半自動化為主;電池系統生產企業和自動化裝備企業的磨合還不夠,產業鏈協作不夠;電池模組設計驗證不充分,很多沒有經過系統的評價測試階段;電池模組關鍵工藝設計不成熟,驗證不夠充分,并且一次通過率低等。實現大規模制造需要電池企業、BMS研發企業、電池包系統企業、裝備企業、整車企業等產業鏈的協力合作。

中國電子科技集團公司第十八研究所主任肖成偉認為,對于大規模的工藝裝備,要看它的自動化程度,包括工藝、生產、裝備的可靠性,控制的精度等。

此外,MES系統是所有現代化制造必不可少的。裝備企業目前很難做就在于所有的裝備基本上都是“非標”的,做一條生產線前期溝通可能要花半年時間,制造過程再花費半年時間,一年可能只做一條線。如果花了大量人力、物力,成本就很高。假如現在自己來做模組研發,我幫你設計,設計好以后所有的專利授權給你,你來買我的生產線。比如,這個公司提供電芯,另外一個公司做PACK或者BMS,我有模組,大家共同合作把這個事情做下去。

謹防動力電池制造的“技術空心化”

電動汽車百人會理事長陳清泰分析,進入上世紀90年代后,動力電池有了比較快的發展,看到了希望,所以大家很快把注意力聚焦到電動車上,這又促進大家廣泛研究動力電池。動力電池有一個“正反饋”的過程,所以進步比較快。

我國電動汽車已經上升到國家戰略,產銷量在全球都是領先的。但最近很多發達國家開始發力了,包括德國、歐洲、日本,戰略上都在做調整。這些國家大的汽車公司一旦開始發力,對我國電動汽車將會產生什么樣的影響,很值得關注。

捷威動力副總王馳偉認為,韓國、日本做設備特別專注,他們對設備的理解非常透徹,動力電池工藝制造也要有這種戰略定力和市場定力。

陳清泰指出,他最擔心的就是電動汽車產銷量上去了,但這個產業仍是技術空心化的狀態,太危險了。從新能源汽車的角度來看,不要重復燃油車走過的道路;電動車的發展過程要在起點上就有實實在在的、自己的核心技術,而不再重復“技術空心化”的過程。他認為國內企業有機會,但這個機會大概只有3年或5年的時間,因為國外大的汽車公司在任何一種路線上都有足夠的儲備。

陳清泰認為,很多人談論產業的專注,我國需要小型巨人,領域不需要跨得很大,但在這個領域里誰也比不過你,這就是你的競爭力,這就是你的希望。

業內專家普遍認為,不論是電池企業、裝備企業,都不要為產能困擾,要把主要精力投入在核心技術上,盡力把質量搞上去,這涉及到一系列的管理,包括裝備、工藝等。把真正核心技術掌握住,把核心競爭力建起來,并不需要有300GW、500GW的產能等在那兒,等在那兒就是落后的生產能力。我國產業處在進步的過程中,如果生產能力是超前的,產前的這部分將來肯定是落后的,力爭能夠成長出具有全球競爭力的公司。

“我國對動力電池的需求量前所未有,應抓住機遇,將主要精力用于提高核心技術及產品質量,在這一過程中提升核心競爭力。”陳清泰強調。

評論