如何讓無線充電穩固便攜產品的世界

由于這產技術相當新穎且各廠商有自己對技術的表述,所以無線充電、感應式電力、非接觸充電、無接點充電都是泛指相同的技術,距離1mm到數公尺都是一樣是無線,供電端與受電端交互作用就稱感應,所以無線充電是廣義的名詞沒有一定的規格。

原理簡單,難于實踐

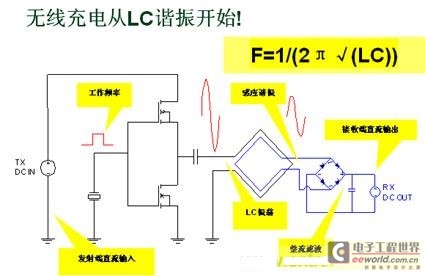

無線充電的方法目前唯一有機會量產商品化為線圈感應式。線圈感應式的原理很簡單,是百年前就被發現物理現象,但過去長久以來這樣的線圈感應只運用在繞線式的變壓器中。在現今的應用中,由于裝置本身需要有外殼包裝,發射端加上接收端的外殼厚度至少從3mm起算,早期電動牙刷產品開發時就發現當距離拉開后需要將線圈上的操作頻率提高才能讓電力能傳送的更遠;在電磁波中有一個特性,就是頻率越高的電磁波可以傳送比較長的距離后能量衰減較低。后來RFID應用開始發展,主要就規劃的三個頻段LF低頻(125~135KHz)、HF高頻(13、56MHz)、UHF超高頻(860~960MHz)可以使用,而這些頻段也造就了目前無線電力系統在設計之初頻率采用的參考點。這幾年來發展出新的技術可用較高的“共振”接收效率運作方式,由于這個技術較新所以各界的說法很多,但都是有一個很重要的特性,就是接收線圈上都會有配置電容來構成一個具有頻率特性的接收天線,在特定的頻率下可以得到較大的功率移轉。這部份就跟早期的電磁感應不同,當距離拉開后依然就可以得到良好的電力傳送效果。共振的原理非常簡單,就跟鋼琴調音師一樣放不同水量的玻璃杯,在精準的調音下可以將某個玻璃杯透過共振將其振碎;但若是沒有經過專業鋼琴調音師訓練的一般人,可能永遠也調不出可以讓玻璃杯振碎的頻率!這就是原理簡單、難于實踐。

三大效能指針:效率、安全、功率

電動牙刷早在10年前就堆出無線充電了,當時由于功率需求低所以不需要考慮效率與安全。早期的系統轉換效率只有20%-30%,且沒有安全機制并不會辯識目標連續供電,這樣的系統就與微型電磁爐一樣。由于功率很小,接收需求只有0、1W上下,只有20%的轉換效率下即有80%的能量于傳送中轉成熱量散逸,這樣推算發射器提供0、5W的能量到接收器為0、1W的能量,0、4W產生的熱量有限對系統的溫度上升不明顯,且系統最大輸出能力也不大即0、5W,所以在發射器上放置金屬異物也不會產生危險;但今日的裝置需求遠高于0、1W,以熱銷的智能型手機來看接收需要5V-1A 即5W的充電能量,若用電動牙刷的系統進行設計問題就會很大了,接收端5W的需求在只有20%的轉換效率下有20W的能量轉換成熱能散逸,這樣的能量會產生龐大的熱能會導致系統溫度大幅上升,在這樣的推算下,系統最大輸出能力會在25W,若為無安全設計下于發射器上放置金屬異物可能會導致火災意外,所以在功率需求提高后衍生的問題需要全新的設計來完成無線充電。新設計的系統為了達到目標功率,必需先解決效率與安全的問題。

評論