C51設計中幾種精確延時方法

2.3 使用示波器確定延時時間

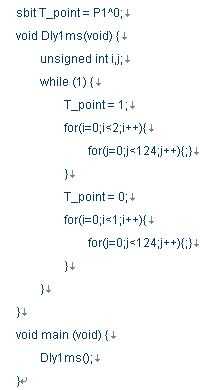

熟悉硬件的開發人員,也可以利用示波器來測定延時程序執行時間。方法如下:編寫一個實現延時的函數,在該函數的開始置某個I/O口線如P1.0為高電平,在函數的最后清P1.0為低電平。在主程序中循環調用該延時函數,通過示波器測量P1.0引腳上的高電平時間即可確定延時函數的執行時間。方法如下:

把P1.0接入示波器,運行上面的程序,可以看到P1.0輸出的波形為周期是3 ms的方波。其中,高電平為2 ms,低電平為1 ms,即for循環結構“for(j=0;j

2.4 使用反匯編工具計算延時時間

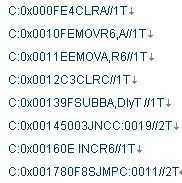

對于不熟悉示波器的開發人員可用KeilC51中的反匯編工具計算延時時間,在反匯編窗口中可用源程序和匯編程序的混合代碼或匯編代碼顯示目標應用程序。為了說明這種方法,還使用“for (i=0;i:

可以看出,0x000F~0x0017一共8條語句,分析語句可以發現并不是每條語句都執行DlyT次。核心循環只有0x0011"0x0017共6條語句,總共8個機器周期,第1次循環先執行“CLR A”和“MOV R6,A”兩條語句,需要2個機器周期,每循環1次需要8個機器周期,但最后1次循環需要5個機器周期。DlyT次核心循環語句消耗(2+DlyT×8+5)個機器周期,當系統采用12 MHz時,精度為7 μs。

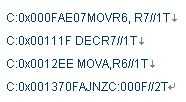

當采用while (DlyT--)循環體時,DlyT的值存放在R7中。相對應的匯編代碼如下:

循環語句執行的時間為(DlyT+1)×5個機器周期,即這種循環結構的延時精度為5 μs。

通過實驗發現,如將while (DlyT--)改為while (--DlyT),經過反匯編后得到如下代碼:

C:0x0014DFFE DJNZR7,C:0014//2T

可以看出,這時代碼只有1句,共占用2個機器周期,精度達到2 μs,循環體耗時DlyT×2個機器周期;但這時應該注意,DlyT初始值不能為0。

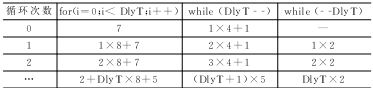

這3種循環結構的延時與循環次數的關系如表1所列。

表1 循環次數與延時時間關系單位:μs

注意:計算時間時還應加上函數調用和函數返回各2個機器周期時間。

2.5 使用性能分析器計算延時時間

很多C程序員可能對匯編語言不太熟悉,特別是每個指令執行的時間是很難記憶的,因此,再給出一種使用Keil C51的性能分析器計算延時時間的方法。這里還以前面介紹的for (i=0;i

當然也可以不用打開Performance Analyzer window,這時觀察左邊工具欄秒(SEC)項。全速運行時,時間不變,只有當程序運行到斷點處,才顯示運行所用的時間。

3 總結

本文介紹了多種實現并計算延時程序執行時間的方法。使用定時器進行延時是最佳的選擇,可以提高MCU工作效率,在無法使用定時器而又需要實現比較精確的延時時,后面介紹的幾種方法可以實現不等時間的延時: 使用自定義頭文件的優點是,可實現任意時間長短的延時,并減少主程序的代碼長度,便于對程序的閱讀理解和維護。編寫延時程序是一項很麻煩的任務,可能需要多次修改才能滿足要求。掌握延時程序的編寫,能夠使程序準確得以執行,這對項目開發有著重要的意義。本文所討論的幾種方法,都是來源于實際項目的開發經驗,有著很好的實用性和適應性。

評論