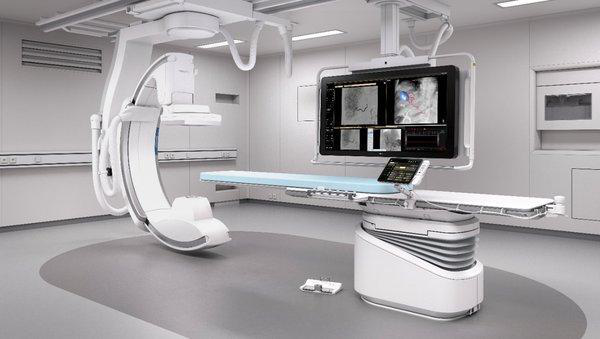

中企欲沖刺替代進口:打破GE、飛利浦、西門子醫械三巨頭的布局

“其實并購后的協同很重要,我們的方法是將技術團隊還是留在美國,生產轉移到中國來,以此降低成本。在技術、生產過程中中美兩個團隊有重合的地方,需要整合重復的職能,留下我們真正需要的人員。在管理上,IT、財務要聯通,但是分開管理,我們主要采取的是總經理負責制,當地的員工還是由當地人管理。”成明和對《第一財經日報》記者表示。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201611/340190.htm剖解這場基于并購基礎上的技術升級案例,有幾個步驟非常關鍵,首先是需要利用垂直采購的成本優勢,在價格上做到比進口設備更有吸引力;其次,在渠道上他們選擇更多布局到鄉鎮醫院這些過去還未被充分挖掘的市場,在中國的“新興市場”上與GPS在同一起跑線上競爭;第三,在戰略上要做好人才管理的思路,因為跨國公司的人才流動頻繁,持續性差,但對于企業而言,人才很重要;此外在售后服務上,他們也會盡量讓醫療機構體驗到國產醫療設備的性價比:跨國廠商通常是產品壞一次,就收一次維修的錢,不過國產設備廠商會打包服務很多年,這對于醫療器械日常保養來說可以節約很大一筆開支。

資源整合

早在2014年,國家主席習近平就曾表示,醫療設備是現代醫療業發展的必備手段,并且要加快高端醫療設備國產化進程,降低成本,推動民族品牌企業不斷發展。緊接著的2015年,國務院頒布的《中國制造2025》中,也把國產高端醫療設備納入到了戰略任務和重點之中。而剛發布的《“健康中國2030”規劃綱要》亦表示,要全力推進健康中國建設。

“在現在的存量市場中,85%以上的高端市場還是由GPS占據,但隨著政策的推進以及醫療器械更新換代的時間節點來臨,國產醫療器械會有很大的替代空間,這一趨勢很明確。”醫療行業投資人高特佳投資執行合伙人于建林在接受《第一財經日報》記者采訪時表示。

在他看來,伴隨著國產醫療器械一同崛起的還有同業并購的大潮,“包括邁瑞、聯影、三諾生物、魚躍,大家都只在各自競爭的細分領域很有優勢,中國的醫療器械行業集中度也比較低,有一萬多家醫療器械廠家,但是美國只有一兩百家,包括強生、羅氏都是百億以上的產業規模,所以在未來并購的趨勢會很明顯。”

事實上,這一并購趨勢已經出現端倪,根據普華永道今年6月份發布的《中國醫療器械行業并購回顧與展望》報告:2015年中國市場共發生了81起醫療器械并購交易(不包括海外并購), 比2014年的69起上升了17%。其中57起交易來自本土戰略買家,其后是風險投資交易(12起)、私募股權交易(7起)和國外戰略買家(5起)。在交易價值方面,超過16起交易的價值在5000萬美元以上,平均交易價值達到5600萬美元,這一數字比2014年高出83%之多,交易總價值為39億美元,較上年上升了156%。

“國家鼓勵醫療器械國產化是給了中國廠家機會,其實對于醫院、醫生來說歸根結底還是看一個產品的性價比怎么樣。對我們而言,就可以利用本土化的優勢,整合優質資源來將鏈條打通。”成明和說,“通過資源整合,來實現系統化的布局,那么在與國外廠家競爭時也會更有優勢。”

評論