醫療大數據:智能醫療還有多遠?

過去的十期火視對國外醫療大數據產業的優秀創業公司做了深度的報道及討論,內容涉及:傳感器、智能硬件、POCT、大數據存儲、大數據應用等領域。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201603/287640.htm具體文章見下圖:

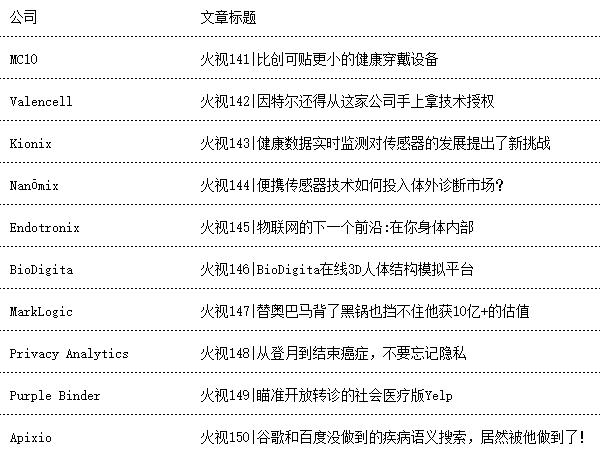

雖然越來越多的人愿意并已經擁有了Fitbit 或 Jawbone之類的可穿戴設備以時刻監測他們的自身健康水平,但是根據最近的一份報告顯示,體外佩戴的不便利性使三分之一的用戶活動僅僅半年后就將他們的設備拋在一邊。于是有了克服此問題而生的革命性的可拉伸的電子穿戴設備Biostamp。

除此之外可穿戴設備最需要解決的,應該是記錄數據的準確性。在這方面,Valencell 創始人 Steven LeBoeuf覺得耳朵和背部才是獲取身體信息的最好部位,由此開發了耳機傳感器。

隨著傳感器越來越多地被應用到社會發展及人類生活的各個領域,如航天技術、軍事工程、機器人技術、海洋探測、醫療診斷等。全球傳感器產業飛速發展則催生了一批傳感器制造商。以Kionix為代表,全球主要的消費類電子產品、汽車、健康與健身及工業公司都在使用它的傳感器和整體系統解決方案,以便在其產品中實現基于運動的功能。

那么,便攜傳感器技術又如何投入體外診斷市場的應用當中呢?

診斷是治療的前提。醫生只有在正確的時間做出精準的診斷才能繼而做出正確的治療方案。火視144介紹的Nanōmix便攜式檢測系統能讓醫生快速獲得對診斷有價值的指標信息,進而輔助醫生做出最快、最準的診斷;若是在邊遠的缺醫少藥地區,Nanōmix獲得診斷信息后可通過遠程醫療技術與醫療專家們取得聯系,幫助患者制訂相應的治療計劃。

另外Endotronix開發無線傳感器則整合了可穿戴設備的數據,通過測量人體心臟內肺動脈壓力,在心臟病發作數月前來提醒人們提前做好防范和治療。

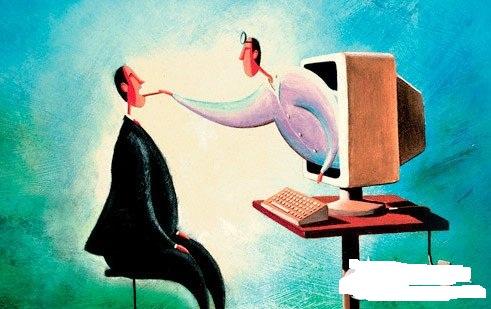

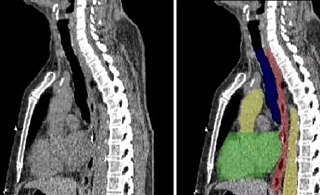

除了在醫療方面貢獻巨大,基于云計算的人體數字地圖—BioDigital Human贏得了無數的獎項和榮譽,它幫助醫生和科學家研究人體構造、疾病治療、進行模擬實驗等,除了用在科研和臨床中,日常醫患溝通也能用 BioDigital 來讓患者更理解治療方案。

另一個服務于醫生的大數據系統則是Apixio,它將病歷集中到云端,醫生可通過語義搜索查找任何病歷中的相關信息。

正如開放數據500強中的大多數企業一樣,MarkLogic是作為一個中間者將政府的開放數據變得對商業公司和政府部門更為有用。這家公司正是奧巴馬 Healthcare.gov的開發者。

醫療數據是醫生對患者診療和治療過程總產生的數據,包括患者基本數據、電子病歷、診療數據、醫學影像數據、醫學管理、經濟數據、醫療設備和儀器數據等,以患者為中心,成為醫療信息的主要來源。

評論