電力仿真解讀

若風場的地形相對平坦,周邊空曠,則基本可以認為在同一高度層上整個風場內各點的風速是相同的,這樣可以將風場風速的三維空間模型簡化為沿高度方向變化的一維模型。對于空間分布廣,且地形復雜的大型風電場,可以將整個風場劃分成幾個區域,針對不同區域的風能特點建立簡化的一維空間模型,形成分段集總式一維模型。風速空域模型轉化為研究風速沿地平面高度方向的變化規律,借助空氣動力學理論和風場測量數據,模型不難建立。

在時間維度上,大時期尺度(小時、天)的風速變化范圍很大,且沒有規律可循,只能根據風場監測記錄數據擬合出風速變化模型。對于絕大多數仿真應用而言,我們不太關心大時間尺度的風速變化,而重點關注小時間尺度上的風速變化特性。在小時間尺度上觀察,風速隨時間的變化呈現出脈動變化的特點,即風速均值在一段時間內基本不變,風速在均值附近波動,國內外學者據此提出了各種描述風頻分布的方法,如概率分布模型、瑞利分布模型、對數正態分布模型等[1]。

需要說明的是,在建立風電場內各風力發電機組的仿真模型時,需要考慮到風力機的尾流效應,即上游風力機對下游風力機流入風速的影響,影響關系和程度取決于風向、風速和風機安裝位置關系,此時,風力機的輸出機械能通常由尾流系數予以校正。

2.3風力機模型[4]

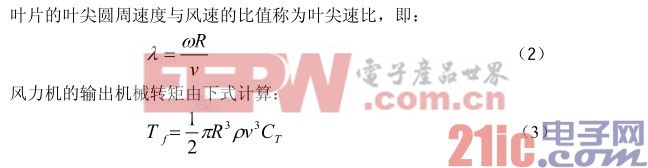

風力機實際能夠獲得的機械功輸出為:

(1)

式中,R、ρ、v和Cp分別為風輪半徑、空氣密度、風速和風能利用系數。

Cp代表風力機能夠從風能中提取出機械能的程度,它取決于風力機葉片的結構和運行狀態,其數值由風機廠家提供。Cp主要是葉尖速比λ和槳距角β的函數,即:Cp=f(λ,β),對于投入運行的風力機,葉片的潔凈程度對Cp的影響很大,譬如葉片結冰、污物聚集等會改變葉片的氣動外型,進而降低風能利用系數的數值。

式中,Ct為風機轉矩系數,它是葉尖速比λ的函數,與風力機結構和運行狀態相關。輸出機械轉矩確定后,針對不同的發電機類型,不難建立發電機電能和風力機轉速仿真模型。

3風電場仿真模型

3.1集總建模方法

風電場通常由幾百臺甚至上千臺風力發電機組構成,涉及多種風力機型號和發電機類型,還需考慮各風力機間的相互影響,使得風電場仿真變得很復雜。

按正常思路,要建立風電場的仿真模型,需要針對風電場中的全部風力機,一一建立其仿真模型,并依據風電場實際結構關系與電網模型連接(多點接入),形成風電場整體仿真模型。此種詳細建模方法的缺點是模型復雜,需要更多的仿真數據,運算量大,需要更長的仿真計算時間。

為解決上述問題,有人提出了風電場集總建模方法[5]。集總模型包含兩層含義,一方面是由一個單一集總模型代替整個風電場模型,電能通過一個假想的公共接入點接入電網(單點接入);另一方面,根據風電場風力機的具體構成情況,將多個風力機的機械能或電能計算合并進行。此種方法因大幅減少了網絡節點數量,從而能夠有效地縮減電力系統模型規模,減少模型運算時間,缺點是模型精度有所降低。

3.2集總風電場模型

對風電場仿真而言,另一項主要工作是建立風力發電機所接入的電網的仿真模型。電網模型與風電場風力機集總模型的有機結合形成風電場仿真模型,電網仿真模型的研究已相當成熟,在此不再贅述。

評論