寬帶放大器的設計方法以及仿真和實測

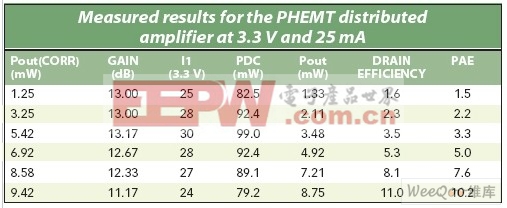

表1:PHEMT分布式放大器在3.3V電壓和25mA電流偏置下的各項指標實測結果。

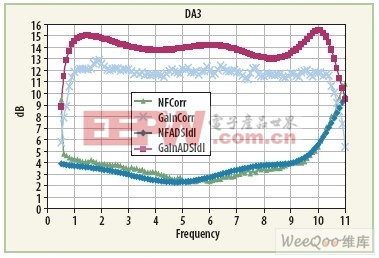

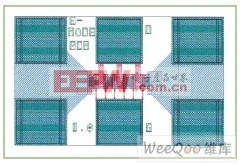

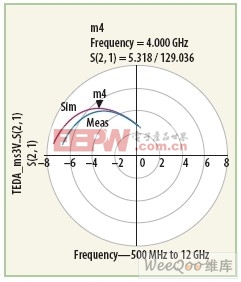

圖6和表1是整個電路的實際測試結果。可以看到在3.3V的24mA直流供電下,該電路達到了10%的功率附加增益PAE(Power Added Effeciency)以及+10dBm的輸出功率。噪聲系數的實測值和仿真值也很接近(圖7),在5到6GHz頻段,噪聲系數僅為2dB,這在具備1~10GHz的10倍頻程(decade)帶寬的電路中算是很出色的表現了。54平方密爾(mil-square)的芯片上還放置了很多其它器件,包括一個設計中采用的6×30μm增強型PHEMT測試建模管。在3V和3.3 V電壓下,8~9mA電流時,分別測試了這個模型管,并將其S參數用于電路進行二次仿真。圖8為該PHEMT模型管的版圖。圖9和圖10則是針對測試管的實測和仿真數據的比較。由于測試的參考面不同,測試模型管的寄生參數和實際電路中使用的晶體管有微小的區別,正是這些巨別導致了測試值和再仿真結果(使用ADS和Sonnet軟件)在高頻段有一些差別。對以單獨的6×30μm模型管而言,其實測值和使用TOM模型的ADS仿真值非常接近。

圖7:使用噪聲分析儀測試的增益和噪聲系數,和ADS仿真的結果對比。

圖8:6×30μm柵寬的增強型PHEMT測試建模管的版圖。

圖9:實測的(藍色)增強型PHEMT測試建模管的前向傳輸參數S21和仿真結果(紅色)的對比。

MMIC建模非常復雜,例如,在仿真時是否可以忽略互連線的影響。忽略互連線可以極大的簡化設計,而且在2.4GHz以下,互聯的影響很小。通常這些互聯微帶線的模型都是在其長度超過幾倍襯底厚度的情況下建模的,而實際MMIC設計中很少會發生這種情況。典型的微帶線模型一般都會高估其長度(即電感)效應。另外,還要考慮是否需要一個電磁仿真,以確保原始設計中忽略的寄生參數不會有太大的影響。除非設計者確實想壓縮版圖面積,否則采用3到5倍的線寬(而不是3到5倍的襯底厚度)做為元件間隔,一般都不會有問題。

評論