物聯網傳感節點的無線供電技術研究

摘要:傳統的物聯網傳感節點多采用電池供電,大大限制了傳感器節點在更加惡劣的環境中工作的可靠性。同時,大量電池的使用和更換,既浪費了人力也給環境帶來了污染。射頻無線供電將使傳感器節點徹底擺脫傳統電池供電的種種束縛與弊端,通過高頻信號輸出、高頻放大器、勢壘穩壓電路、動態釋放電路等模塊進行非接觸式的微電量傳輸。本文分析了物聯網以及無線供電在國內外的發展現狀,并對以上各核心電路模塊進行了設計與描述,最后總結了射頻無線供電在物聯網領域的應用前景。

關鍵詞:物聯網;無線供電;高頻放大;勢壘穩壓;動態釋放

引言

物聯網(Internet of Things)的概念最早于1999年由麻省理工的一批研究人員提出,其本意是“物物相連的互聯網”。物聯網是通過射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)、紅外感應器、無線傳感器網絡(Wirelesssensor Network,WSN)、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通信,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。物聯網被稱為繼計算機、互聯網之后,世界信息產業的第三次浪潮。國內外專家認為,物聯網一方面可以提高經濟效益,大大節約成本;另一方面可以為全球經濟的復蘇提供技術動力。

目前,物聯網中的各傳感節點基本都采用紐扣電池供電。雖說節點功耗都很低,紐扣電池可用一到兩年甚至更長時間,但是這給節點的維護和節點在惡劣環境下的生存帶來了麻煩和挑戰。如果能利用電磁波給這些低功耗節點供電,那么將可以徹底擺脫電源線和電池的束縛,適應任何環境,并且真正做到無需維護、無人值守。本研究就是要利用射頻技術為諸多微功耗節點提供可靠能源,保證其全天候工作。

1 無線供電技術簡述

無線供電技術一直是人們關心的課題,早在上世紀初,Nicola Tesla就進行過遠距離無線輸電的實驗研究,雖然該項計劃因資金等原因中途夭折,但是遠距離無線輸電技術一直在進行著。特別是近年來,便攜式電子產品大量涌現,以及傳感器無線網絡技術與MEMS器件的發展,推動了無線供電與無線網絡技術的研發,并在理論研究和實用化技術方面取得了初步的成果。其中美國Powercast公司開發出了一套適用于傳感器網絡的無線輸電收發模塊,目前已經準備進行商業化推廣。

現在學術組織對無線電電力供給歸納了3種方式:電磁感應型(利用電流通過線圈產生磁力實現近程無線供電)、電波接受型(電力轉換成電波近程無線供電)、磁場共鳴型(利用磁場等共鳴效應近程無線供電)。其中電磁感應型電能傳輸效率最高、功率最大,磁場共鳴型次之,電波接受型最弱;但是,作用距離大小卻是正好相反,并且擺放的自由度也是電波接受型占優。對于需要應用的場景,顯然電磁波接受型更符合要求,功率小,距離遠,在一定半徑范圍內可以隨意擺放。雖然其電源傳輸效率比較低,但是與使用堿性電池相比,即使供電效率只有1%,還是更加劃算,因為一次性電池的電能成本是電網電能的350倍。另外,廢舊電池會給環境造成巨大的破壞,物聯網正在迅猛發展之中,隨著普及度的提高,需要的電池也就越來越多,對環境造成的污染還是很可觀的。

綜上所述,研究應用于物聯網節點的電磁波無線供電技術對物聯網的進一步發展,對生態環境的保護,對物聯網在更廣闊范圍及領域的應用都有十分重要的積極意義。

2 無線供電模型

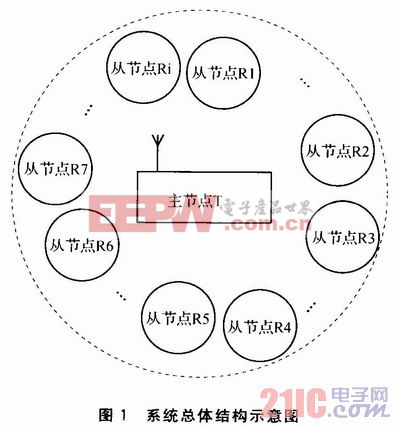

物聯網傳感節點一般在一定的區域內分散部署,并以一定的拓撲結構進行數據交換以及通信。在一定數量的節點中會有一個或者幾個主節點,或者稱為協調器節點,進行數據的匯聚以及通信協議的管理。可以借用這樣的主節點作為電磁能量的供體,其他從屬于它的從節點為能量的受體,構成一種廣播式的無線射頻能量傳輸系統。

系統總體結構示意圖如圖1所示。圓形區域內為主節點T電磁波輻射有效作用范圍,在該區域內不規則地分布著若干個從節點。任意一個從節點Ri都可以從主節點天線輻射出的電磁波能量中得到可供自己工作的電能,一般作用半徑為3 m。如果在更廣闊的區域內進行類似部署,就需要多個主節點來提供能量,由若干個相交或者相切的半徑為3 m的圓形區域組成一個龐大的系統區間。

評論