增強硅中摻鉺發光強度的途徑研究

摘要:硅在微電子學領域有著極其廣泛的應用,但它是一種間接能隙半導體,發光器件領域是它的缺項。利用在硅中摻入鉺發光中心,研制出一種新的發光二極管(Si:Er LED),它的發光波長為1.54 μm,恰好滿足石英光纖通信的要求。對摻鉺硅的電學特性、材料性能、發光機理等進行了總結,發現制約摻鉺硅實用化的一些問題,在此基礎上得出提高其發光效率的途徑,并介紹了摻鉺硅器件的行為和未來展望。

關鍵詞:摻鉺硅;發光二極管;發光效率;石英光纖通信

在微電子應用中起主導作用的Si,在光子學領域的表現卻不盡人意。這是由于Si屬間接帶隙結構,使其不能有效發光,因而被認為是不適合在光電子領域中應用的。人們想了很多辦法以克服它的這個缺陷。其中Si中稀土摻雜的方法為人們所關注。稀土Er3+離子第一激發態到基態的躍遷發出的光波長為1.54/μm,正好對應于標準石英光纖的最小吸收窗口。因此摻鉺硅在光通信的應用方面具有極大的潛力。摻鉺硅在77 K溫度下的PL和EL首先在1983~1985年被Ennen等得到,從而引發了大規模的研究,旨在開發摻鉺硅系統的結構、電學和光學性能,并將其擴展到室溫工作。然而,直到1993年的研究表明,制作室溫下高效發光的摻鉺硅器件是不現實的。主要有以下幾個原因:

(1)Er在Si中的固溶度低(1 300℃時約1×1016cm-3),阻止了高濃度Er的摻入;

(2)強的非輻射衰減機制,使摻鉺硅發光強度從77 K至室溫時衰減了3個數量級,室溫下的發光幾乎測不到;

(3)Er在Si中的輻射壽命為1 ms量級,因而不可能直接調制輸出頻率高于1 kHz的光。

1993年后,由于高濃度摻鉺硅的突破,獲得了較詳實的理論和實驗結果,因而摻鉺硅再一次引起了全世界的關注。雖然摻鉺硅中尚未獲得百分級效率的LEDs與激光,但室溫下己實現較強的EL,并己將它們集成為Si基光電子和微電子器件的光源。本文總結了摻鉺硅的材料性能、發光機理、以及摻餌硅LED器件的行為和未來展望。

1 摻鉺硅的發光機理

1.1 Si中Er的4f電子結構

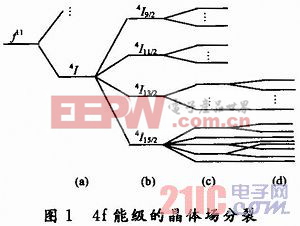

Er原子的價電子組態為4f126s2。對于Si中的Er,理論計算表明,其+3價態比+2價態更穩定,即一個4f電子被提升到5d軌道上,形成4f116s25d1組態。由Hund定則決定4f11的基態光譜項是4I。自旋一軌道相互作用將4I項分裂成4個多重態(J=15/2,13/2,11/2,9/2)。從第一激發態4I13/2到基態4I15/2的能量間距為0.81 eV左右,但是它們之間的電偶極躍遷是禁戒的(電四極矩和磁偶極矩躍遷幾率更小),當Er摻入基質時,周圍晶體場的作用將自旋-軌道多重態分裂成-系列Stark能級,這時選擇定則可能被破壞,發生輻射躍遷,產生一系列豐富的譜線,譜線的個數和強度同發光中心所處的晶體場密切相關。當晶體場具有Td對稱性時,基態4I15/2分裂成兩個雙重態Γ6,Γ7和3個四重態Γ8;第一激發態4I13/2分裂成一個Γ6,兩個Γ7和兩個Γ8。當晶體場不具有立方對稱性時,基態4I15/2和第一激發態4I13/2的Γ8分裂成兩個Kramer雙重態。上述過程如圖1所示。

圖1中(a)為電子一電子相互作用,基態項4I;(b)為自旋-軌道相互作用,產生J=15/2,13/2,11/2,9/2多重態;(c)中Td為晶體場中的Stark能級,對4I15/2的分裂,從上到下分別為Γ8,Γ7,Γ8,Γ8和Γ6;(d)為非立方對稱性晶體場中的分裂。

評論